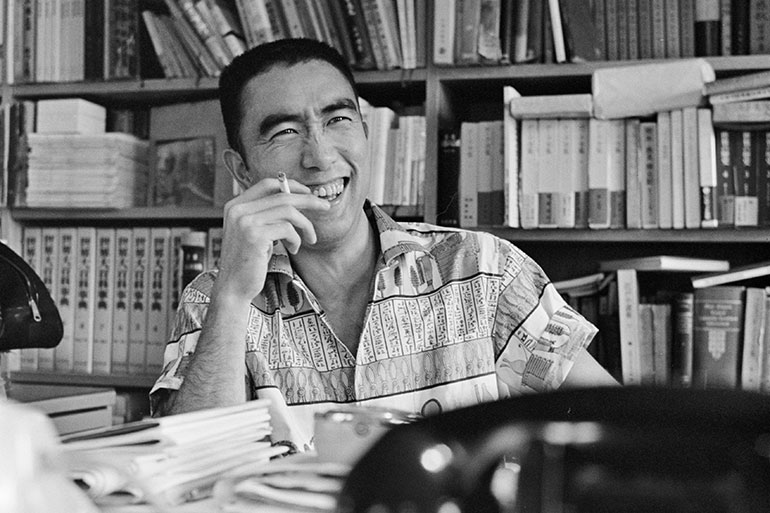

「丸山眞男講義録・第4冊・日本政治思想史1964」は、1964年を中心にした東大法学部での講義録だが、丸山講義の中で最重要という位置づけがなされている。丸山自身の講義録ノートとプリント、書き込み、実際の講義を聴いた学生たち(佐々木毅・前東大総長が中心)のノートを基に復元した。丸山政治思想史のキー概念のひとつである「古層」が最初に講義の中で提示されたのが1963年。その「古層」論は、1964年でもほとんど変わらない。日本の政治思想における「古層」とは何か。以前のブログで書いたので、ここに再掲する。

――丸山は当初、日本の思想の「古層」について、「原型」、「プロトタイプ」と呼んでいた。後になって「古層」と言い換えたが、それでもマルクス主義に言う「下部構造」や「土台」とまちがえられることが往々にしてあるため、さらに後には「basso ostinato」と呼ぶようになった。丸山の好きな音楽用語で、執拗に続く低音音型のことだ。日本語で「執拗低音」とも呼ぶようになった。つまり、古くは律令制、あるいは儒教、仏教、キリスト教、マルクス主義といった思想の主旋律は外から横波のように入ってくるが、それらの主旋律を日本古来の執拗低音がいつも絡んで、いつも同じ方向に変化させてしまう。そこに日本の思想の独自性が見られる、という考え方だ。その basso ostinato を認識し、構造を解明すれば、そのようなことをコントロールでき、突破するようなこともできるようになる。丸山が日本思想史を攻究し続けた動機はここにある。/では、日本における basso ostinato とは何か。どのようなものか。丸山は、『古事記』と『日本書紀』の分析を通して、「つぎつぎになりゆくいきほひ」という言葉に集約した。常に「いま」の連続で、「いま」が「つぎつぎに」なっていく。そこにいきおいがつく。

このような basso ostinato の形成する歴史観、政治観とはどのようなものとなるのか。丸山は、その歴史観、政治観についてこう書いている。

――前述のように、日本の原型的思考における時間像は、自然的時間の経過そのものが歴史であるという歴史観を導き出した。/「時は不断にうつろう」という自然的時間の経過がそのまま歴史と考えられている。ここでは、出来事は人間が「起す」ことであるよりも「起る」ことである。”現実”はわれわれの行為と決断の連鎖というより、どこからか起ってくる出来事の連鎖である。/自然的時間経過の場としての歴史のなかに置かれた人間は、歴史に適応する対象ではあっても、働きかける主体としては観念されない。規範的イデー(理想)の形であれ、歴史の創造者と計画者としての超越神であれ、時間的制約を脱した絶対者の構想がなかったことは、観念論的伝統の弱さと関連する。ところが観念論や形而上学こそが、自然的時間のなかにある人間にたいして、時間のいわば自由な構成と操作の観念を生み出す。だから、時間の外に立って時間を操作する人間として、歴史に働きかける主体の観念(観念論)は、日本の原型的思考においては生じがたいのである。

丸山が講義録ノートにこう書き、そう講義したのは1964年。しかし丸山は、このような日本の政治思想の古層、原型の探求になぜ向かったのだろうか。

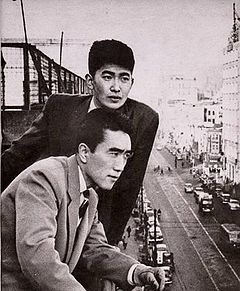

その5年前の1959年、丸山は、竹内好らの協力を得て筑摩書房から「近代日本思想史講座」の刊行を始めた。丸山はその第2巻「正統と異端」の編集責任を受け持った。その刊行案内にはこうある。

――近代日本の思考と行動様式を決定的に支配してきた天皇制社会の精神構造を、正統と異端のダイナミックな緊張関係に視点をすえつつ追跡する。

丸山は、天皇制を考えるにあたって、「正統」の考え方をふたつの概念に分ける。まず、「一定の教理・教義がまず前提されて、その学問ないしはイデオロギーの「正統」が論じられているということ」、つまりキリスト教世界におけるorthodoxy 。これを「O正統」と呼ぶ。もうひとつは、「特定の統治者あるいは統治体系が、単なる暴力支配に拠らずに、成員の服従を徴求しうるための資格づけ、つまり政治学や社会学でいう支配のlegitimacy 」。これを「L正統」と呼ぶ。

丸山は、記紀神話を中心に天皇制の聖域に踏み込んでいくが、そこにおける思考は、「つぎつぎになりゆくいきほひ」という言葉に集約される自然的時間像、歴史観、政治観でしかなかった。つまり、「一定の教理・教義がまず前提されて、その学問ないしはイデオロギーの「正統」が論じられているという」O正統ではなかった。ここにおいて、丸山も目を通しゴーサインを出したであろう筑摩書房の講座の謳い文句、「近代日本の思考と行動様式を決定的に支配してきた天皇制社会の精神構造を、正統と異端のダイナミックな緊張関係に視点をすえつつ追跡する。」という論理展開はきわめてむずかしいものとなった。

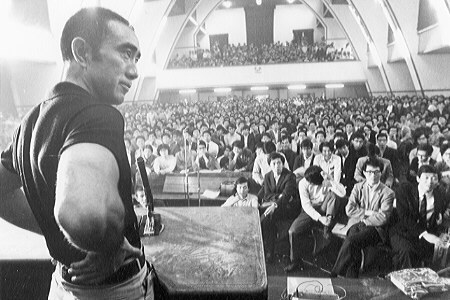

1967年9月、政治思想の大学共同セミナーに参加した東大大学院学生の岡利郎は、昼食後一緒に散歩していた丸山が漏らした「衝撃的な一言」を回想している。「何をしたらいいか、自分でもわからなくなった」。いま手元にないが、丸山が座談会で、「天皇制とマルクス主義に闘志を感じなくなった」と発言しているのもこのころではなかったか。

丸山は、天皇制の思想的解明を通じて、この国の来し方行く末を見極めようという野心を持っていたと思われる。しかし、その野心の標的が文字通り消えていく中で、筑摩書房の「近代日本思想史講座」第2巻「正統と異端」の勉強会だけは続けられた。結局、1996年8月15日に丸山が亡くなるまでついにこの巻の刊行はならなかった。

ところで、ここまで読まれた方には恐縮ではあるが、実を言えば、今回紹介する「丸山眞男講義録・第4冊・日本政治思想史1964」のクライマックスは、この「古層」論にあるのではない。真のクライマックスは、この古層、原型を打ち破るのではないか、と思われた「鎌倉仏教」にある。

鎌倉仏教の中でも、丸山が特に取り上げるのは、親鸞、道元、日蓮の3人である。その中でも、親鸞の分析に相当注力している。15世紀後半、守護大名を打ち倒し、1世紀以上にわたって加賀一国を門徒、有力坊主の合議制のもとに支配した大一向一揆。ここに、丸山は、日本の古層、原型を打ち破ろうとするひとつの政治思想、社会思想の可能性を見た。

仏教が日本に伝来して以来、政治支配権力である「王法」と、宗教倫理である「仏法」の二つの大きな考え方が切磋していた。仏法の世界に普遍者を見る聖徳太子の十七条の憲法の考え方も存在したが、伝来以来、「王法仏法相依」の考え方のもとに、仏教は「鎮護国家」の位置に自己の座を見出した。

その座をあえて捨てて、王法・俗権からの独立を目指したのが、法然であり、親鸞であった。権勢争奪に明け暮れる南都北嶺の高僧の偽善を唾棄した親鸞は、伽藍建設をひとつも企てず、弟子もひとりも持たなかった。同行する門弟は「同朋」と呼んで、上下関係をつくらなかった。有名な「悪人正機説」を唱え、人格神的な絶対者である阿弥陀仏という絶対他力によって衆生は平等に救済されると説いた。絶対者の前に平等に救済されるという思想は、水平的な他者への働きかけの心因を呼び起こし、連帯へとつながっていった。

親鸞亡き後、同朋集団は教団を組織し、強大な本願寺教団へと発展していった。親鸞本来の考え方とはまったく異質の発展で、「変質と堕落」であった。しかし、その反面、俗権への抵抗の精神を保持し続け、絶対者の前における連帯が幅広い地域における一向一揆を巻き起こし、100年以上にわたる国支配へとつながっていく。

本願寺教団は最終的には、1570年から11年間かけて、織田信長との間の最終決戦に臨み、実質的な敗北のもとに勢力を落とし、1602年になって徳川家康の手によって東西の本願寺に分裂させられた。こうして仏法は王法の軍門に降り、以後王法をしのごうという思想、動きはこの国では出ていない。

新約聖書の中で、イエスはこう言った。「皇帝のものは皇帝に、神のものは神に」。絶対神に対する全面的な帰依、それに基づく内面の自由。その自由は神の領域であるがゆえに皇帝といえども犯すべからざる範疇である。しかし、ローマ皇帝はこれを許さない。1205年の後鳥羽上皇も、1570年の織田信長もこれを許さなかった。

かくして、丸山はこう講義する。

――範囲や領域に関する限り人間行動のあらゆる領域にわたって信仰の原理が浸透するのでなければ、彼は一つの人格として信仰をもっているとはいえないはずである。したがって、宗教は政治や道徳と次元を異にするにもかかわらず、宗教行動は政治的秩序や倫理的秩序と交錯し、そこに宗教の立場からする政治や社会の批判が不可避となる。/そのとき信仰者は、特定の政治的目的からする政治行動ではなくて、まさに信仰の次元からして、信仰を守るためにこれに対する干渉を排除するための社会的・政治的行動に出ざるをえないだろう。それは非政治的動機からの政治行動である。

「非政治的動機からの政治行動」という言葉はいろいろに考えさせられる。ここの文脈では当然、宗教動機からの政治行動。自身の中に絶対者、普遍者の存在を直覚できる人間が、宗教動機から政治行動に出る場合には相当に強い行動に出ることが予想される。日本の場合には、王法や俗権、時の政府権力を前にしたとき、このように強い行動に出るケースは、鎌倉仏教を祖とする一向一揆、本願寺勢力を除いてはほとんどない。

ひるがえって、現代において、宗教動機以外の「非政治的動機からの政治行動」はどうだろうか。たとえば、憲法25条の保障する生存権を求める「非政治的動機からの政治行動」はどうだろうか。

丸山は、しばしば現実政治への発言も繰り返しているが、その中で、「非僧非俗」を立場とした親鸞の思想から「在家仏教」という言葉をよくひいている。丸山によれば、現代における「在家仏教」というのは、昔専門の僧ではない在家の仏教家が大きな力を持ったように、いま専門の政治家ではない一般の市民・国民がそれぞれの立場で「非政治的動機からの政治行動」を起すべきではないか、というものである。

――丸山は当初、日本の思想の「古層」について、「原型」、「プロトタイプ」と呼んでいた。後になって「古層」と言い換えたが、それでもマルクス主義に言う「下部構造」や「土台」とまちがえられることが往々にしてあるため、さらに後には「basso ostinato」と呼ぶようになった。丸山の好きな音楽用語で、執拗に続く低音音型のことだ。日本語で「執拗低音」とも呼ぶようになった。つまり、古くは律令制、あるいは儒教、仏教、キリスト教、マルクス主義といった思想の主旋律は外から横波のように入ってくるが、それらの主旋律を日本古来の執拗低音がいつも絡んで、いつも同じ方向に変化させてしまう。そこに日本の思想の独自性が見られる、という考え方だ。その basso ostinato を認識し、構造を解明すれば、そのようなことをコントロールでき、突破するようなこともできるようになる。丸山が日本思想史を攻究し続けた動機はここにある。/では、日本における basso ostinato とは何か。どのようなものか。丸山は、『古事記』と『日本書紀』の分析を通して、「つぎつぎになりゆくいきほひ」という言葉に集約した。常に「いま」の連続で、「いま」が「つぎつぎに」なっていく。そこにいきおいがつく。

このような basso ostinato の形成する歴史観、政治観とはどのようなものとなるのか。丸山は、その歴史観、政治観についてこう書いている。

――前述のように、日本の原型的思考における時間像は、自然的時間の経過そのものが歴史であるという歴史観を導き出した。/「時は不断にうつろう」という自然的時間の経過がそのまま歴史と考えられている。ここでは、出来事は人間が「起す」ことであるよりも「起る」ことである。”現実”はわれわれの行為と決断の連鎖というより、どこからか起ってくる出来事の連鎖である。/自然的時間経過の場としての歴史のなかに置かれた人間は、歴史に適応する対象ではあっても、働きかける主体としては観念されない。規範的イデー(理想)の形であれ、歴史の創造者と計画者としての超越神であれ、時間的制約を脱した絶対者の構想がなかったことは、観念論的伝統の弱さと関連する。ところが観念論や形而上学こそが、自然的時間のなかにある人間にたいして、時間のいわば自由な構成と操作の観念を生み出す。だから、時間の外に立って時間を操作する人間として、歴史に働きかける主体の観念(観念論)は、日本の原型的思考においては生じがたいのである。

丸山が講義録ノートにこう書き、そう講義したのは1964年。しかし丸山は、このような日本の政治思想の古層、原型の探求になぜ向かったのだろうか。

その5年前の1959年、丸山は、竹内好らの協力を得て筑摩書房から「近代日本思想史講座」の刊行を始めた。丸山はその第2巻「正統と異端」の編集責任を受け持った。その刊行案内にはこうある。

――近代日本の思考と行動様式を決定的に支配してきた天皇制社会の精神構造を、正統と異端のダイナミックな緊張関係に視点をすえつつ追跡する。

丸山は、天皇制を考えるにあたって、「正統」の考え方をふたつの概念に分ける。まず、「一定の教理・教義がまず前提されて、その学問ないしはイデオロギーの「正統」が論じられているということ」、つまりキリスト教世界におけるorthodoxy 。これを「O正統」と呼ぶ。もうひとつは、「特定の統治者あるいは統治体系が、単なる暴力支配に拠らずに、成員の服従を徴求しうるための資格づけ、つまり政治学や社会学でいう支配のlegitimacy 」。これを「L正統」と呼ぶ。

丸山は、記紀神話を中心に天皇制の聖域に踏み込んでいくが、そこにおける思考は、「つぎつぎになりゆくいきほひ」という言葉に集約される自然的時間像、歴史観、政治観でしかなかった。つまり、「一定の教理・教義がまず前提されて、その学問ないしはイデオロギーの「正統」が論じられているという」O正統ではなかった。ここにおいて、丸山も目を通しゴーサインを出したであろう筑摩書房の講座の謳い文句、「近代日本の思考と行動様式を決定的に支配してきた天皇制社会の精神構造を、正統と異端のダイナミックな緊張関係に視点をすえつつ追跡する。」という論理展開はきわめてむずかしいものとなった。

1967年9月、政治思想の大学共同セミナーに参加した東大大学院学生の岡利郎は、昼食後一緒に散歩していた丸山が漏らした「衝撃的な一言」を回想している。「何をしたらいいか、自分でもわからなくなった」。いま手元にないが、丸山が座談会で、「天皇制とマルクス主義に闘志を感じなくなった」と発言しているのもこのころではなかったか。

丸山は、天皇制の思想的解明を通じて、この国の来し方行く末を見極めようという野心を持っていたと思われる。しかし、その野心の標的が文字通り消えていく中で、筑摩書房の「近代日本思想史講座」第2巻「正統と異端」の勉強会だけは続けられた。結局、1996年8月15日に丸山が亡くなるまでついにこの巻の刊行はならなかった。

ところで、ここまで読まれた方には恐縮ではあるが、実を言えば、今回紹介する「丸山眞男講義録・第4冊・日本政治思想史1964」のクライマックスは、この「古層」論にあるのではない。真のクライマックスは、この古層、原型を打ち破るのではないか、と思われた「鎌倉仏教」にある。

鎌倉仏教の中でも、丸山が特に取り上げるのは、親鸞、道元、日蓮の3人である。その中でも、親鸞の分析に相当注力している。15世紀後半、守護大名を打ち倒し、1世紀以上にわたって加賀一国を門徒、有力坊主の合議制のもとに支配した大一向一揆。ここに、丸山は、日本の古層、原型を打ち破ろうとするひとつの政治思想、社会思想の可能性を見た。

仏教が日本に伝来して以来、政治支配権力である「王法」と、宗教倫理である「仏法」の二つの大きな考え方が切磋していた。仏法の世界に普遍者を見る聖徳太子の十七条の憲法の考え方も存在したが、伝来以来、「王法仏法相依」の考え方のもとに、仏教は「鎮護国家」の位置に自己の座を見出した。

その座をあえて捨てて、王法・俗権からの独立を目指したのが、法然であり、親鸞であった。権勢争奪に明け暮れる南都北嶺の高僧の偽善を唾棄した親鸞は、伽藍建設をひとつも企てず、弟子もひとりも持たなかった。同行する門弟は「同朋」と呼んで、上下関係をつくらなかった。有名な「悪人正機説」を唱え、人格神的な絶対者である阿弥陀仏という絶対他力によって衆生は平等に救済されると説いた。絶対者の前に平等に救済されるという思想は、水平的な他者への働きかけの心因を呼び起こし、連帯へとつながっていった。

親鸞亡き後、同朋集団は教団を組織し、強大な本願寺教団へと発展していった。親鸞本来の考え方とはまったく異質の発展で、「変質と堕落」であった。しかし、その反面、俗権への抵抗の精神を保持し続け、絶対者の前における連帯が幅広い地域における一向一揆を巻き起こし、100年以上にわたる国支配へとつながっていく。

本願寺教団は最終的には、1570年から11年間かけて、織田信長との間の最終決戦に臨み、実質的な敗北のもとに勢力を落とし、1602年になって徳川家康の手によって東西の本願寺に分裂させられた。こうして仏法は王法の軍門に降り、以後王法をしのごうという思想、動きはこの国では出ていない。

新約聖書の中で、イエスはこう言った。「皇帝のものは皇帝に、神のものは神に」。絶対神に対する全面的な帰依、それに基づく内面の自由。その自由は神の領域であるがゆえに皇帝といえども犯すべからざる範疇である。しかし、ローマ皇帝はこれを許さない。1205年の後鳥羽上皇も、1570年の織田信長もこれを許さなかった。

かくして、丸山はこう講義する。

――範囲や領域に関する限り人間行動のあらゆる領域にわたって信仰の原理が浸透するのでなければ、彼は一つの人格として信仰をもっているとはいえないはずである。したがって、宗教は政治や道徳と次元を異にするにもかかわらず、宗教行動は政治的秩序や倫理的秩序と交錯し、そこに宗教の立場からする政治や社会の批判が不可避となる。/そのとき信仰者は、特定の政治的目的からする政治行動ではなくて、まさに信仰の次元からして、信仰を守るためにこれに対する干渉を排除するための社会的・政治的行動に出ざるをえないだろう。それは非政治的動機からの政治行動である。

「非政治的動機からの政治行動」という言葉はいろいろに考えさせられる。ここの文脈では当然、宗教動機からの政治行動。自身の中に絶対者、普遍者の存在を直覚できる人間が、宗教動機から政治行動に出る場合には相当に強い行動に出ることが予想される。日本の場合には、王法や俗権、時の政府権力を前にしたとき、このように強い行動に出るケースは、鎌倉仏教を祖とする一向一揆、本願寺勢力を除いてはほとんどない。

ひるがえって、現代において、宗教動機以外の「非政治的動機からの政治行動」はどうだろうか。たとえば、憲法25条の保障する生存権を求める「非政治的動機からの政治行動」はどうだろうか。

丸山は、しばしば現実政治への発言も繰り返しているが、その中で、「非僧非俗」を立場とした親鸞の思想から「在家仏教」という言葉をよくひいている。丸山によれば、現代における「在家仏教」というのは、昔専門の僧ではない在家の仏教家が大きな力を持ったように、いま専門の政治家ではない一般の市民・国民がそれぞれの立場で「非政治的動機からの政治行動」を起すべきではないか、というものである。