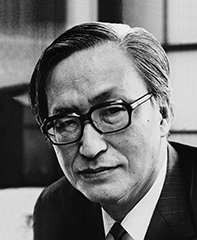

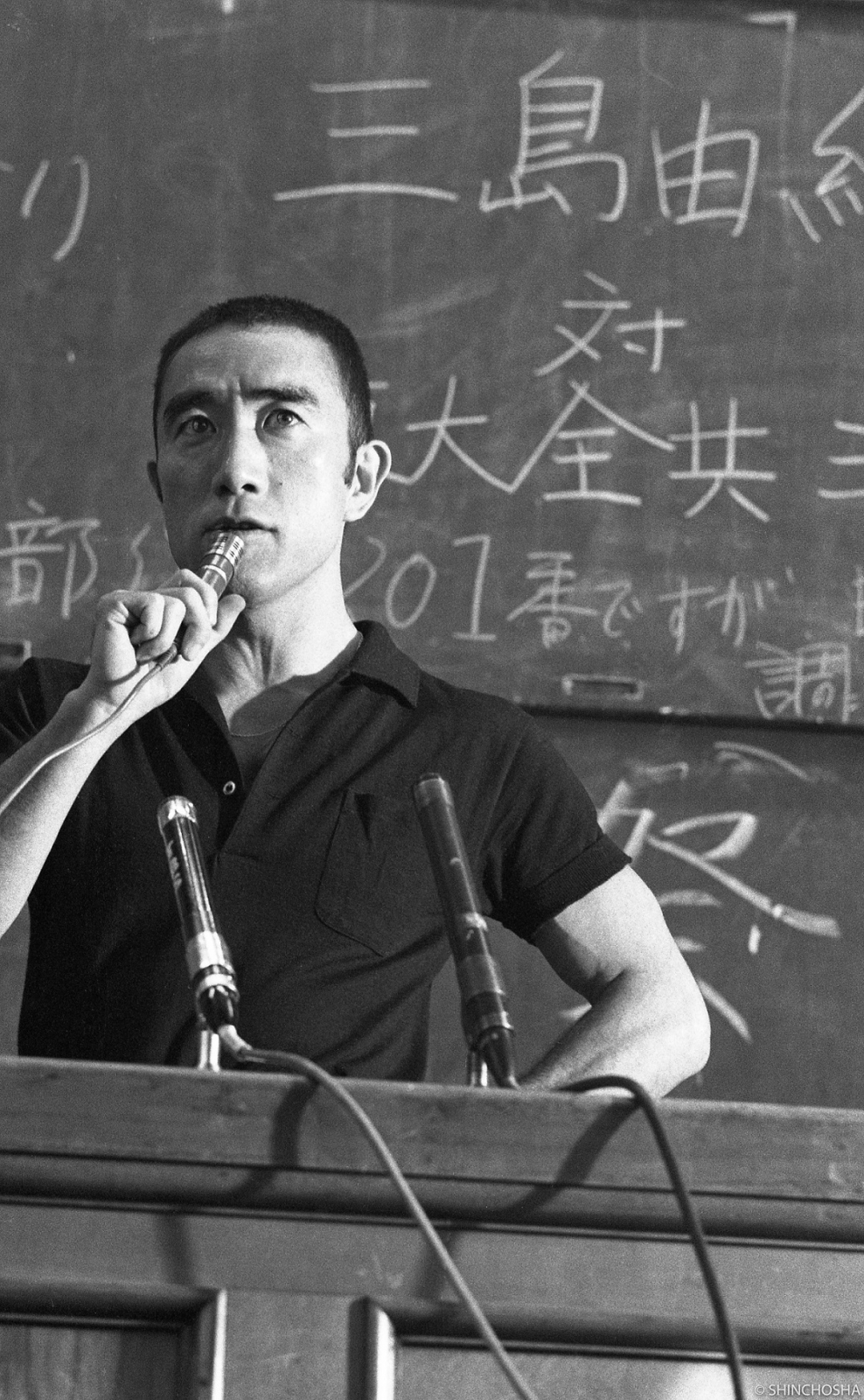

河出文庫が出している三島由紀夫の『英霊の聲』は、1966年に最初に出版された時と同じ「オリジナル版」である。本の標題となっている小説『英霊の聲』と、小説『憂国』、戯曲『十日の菊』、随想『二・二六事件と私』を収め、出版時の雰囲気をそのまま伝えている。

これらの作品はいずれも2・26事件に関連したもので、『英霊の聲』は、2・26事件で自刃したり処刑されたりした青年将校たちの「英霊」たちと、特攻隊として散華していった「英霊」たちとが帰神の法によって呼び集められ、次々にその思いを語っていくという小説である。

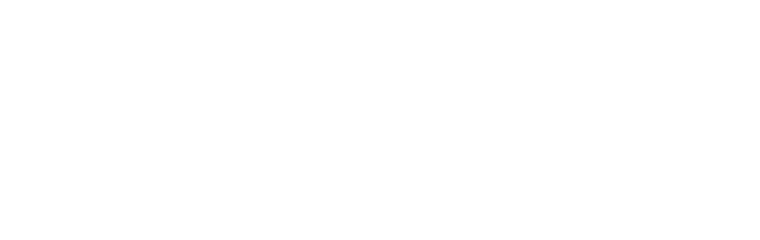

『憂国』は、2・26事件に参加できなかった新婚の青年将校が、その日のうちに夫婦ともども自刃して果てるという小説。『十日の菊』は、2・26事件で狙われた重臣が美人のお手伝いさんの機転によって命を拾い、そのことによってかえって「死に場所」を失い、戦後はりのない生活を送り続けるという内容の3幕ものの戯曲。

いずれも文学作品としての巧拙は措くとして、ここでは三島の思想の有無について考えたことを語りたい。

『英霊の聲』の兄神たち、すなわち2・26事件で逆賊の汚名を着せられ、処刑されていった青年将校たちの霊は、2枚の絵図の夢を語る。その1枚はこんな絵図である。2・26の朝、雪晴れの丘の下から白馬にまたがった昭和天皇が近づいてくる。丘の上には2・26の英霊たち。天皇は声をかける。「御苦労である。――今よりのちは、朕親ら政務をとり、国の安泰を計るであろう」。天皇はさらに青年将校らに軍の枢要な地位を与えることを約すが、「軍人の本分」をわきまえる将校らはそれを断る。こうして、天皇と青年将校たちは雪の丘をともに下りてくる。

もう一枚の絵図。天皇は青年将校たちの真意を理解し、「その方たちの誠忠をうれしく思う」と語りかけるが、その同じ口ですぐに「死」を言い渡す。その成りゆきを心得ていた青年将校たちは喜んで自刃する。そして、「思い見よ。竜顔のおん頬に、われらの死を悼むおん涙が!」となる。この2枚の絵図に思い描かれた天皇の姿は、英霊によれば「神」である。

しかし、言うまでもないが、歴史の現実は異なっている。クーデター発覚を知った昭和天皇は、「私の重臣を殺すとは、私の首を真綿で絞めるのと同じだ」と激怒、即刻鎮圧することを命じた。その怒りは側近や軍幹部を驚かすほどのもので、翌27日には、「反乱軍をただちに鎮圧せよ。お前たちにできなければ、自分が近衛部隊を率いて鎮定に当る。馬を引け」と怒声を発したほどだ。この姿は「神」ではなく、「人」である。かくて、2・26の英霊たちはこう怨嗟の声を上げる。「などてすめらぎは人間(ひと)となりたまいし」。

作品の中で「英霊」たちは、なぜか海上に漂い、過去と現在を語り合っている。その目は過去と現在のすべてをお見通しで、その知識は現代人と変わらない。すなわち、判断力において三島と同格である。

であるならば、事件のあった1936年の時点で、たとえクーデターが成功していたとしても、歴史の大きい流れにおいてほとんど何も変わらなかっただろう、ということは三島同様知っているはずである。そのことを知っている「英霊」たち(=三島)が、「などてすめらぎは人間(ひと)となりたまいし」などという怨嗟の声を上げるのは、文脈上一貫していない。

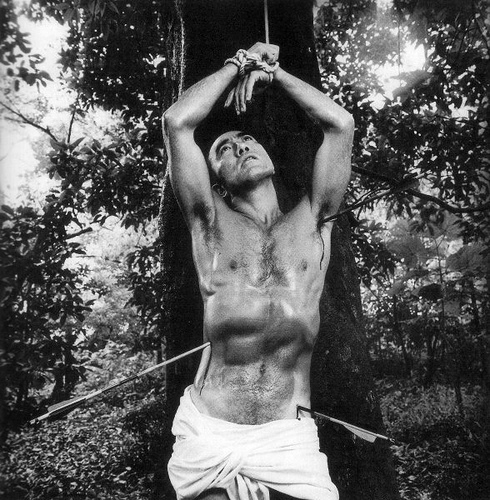

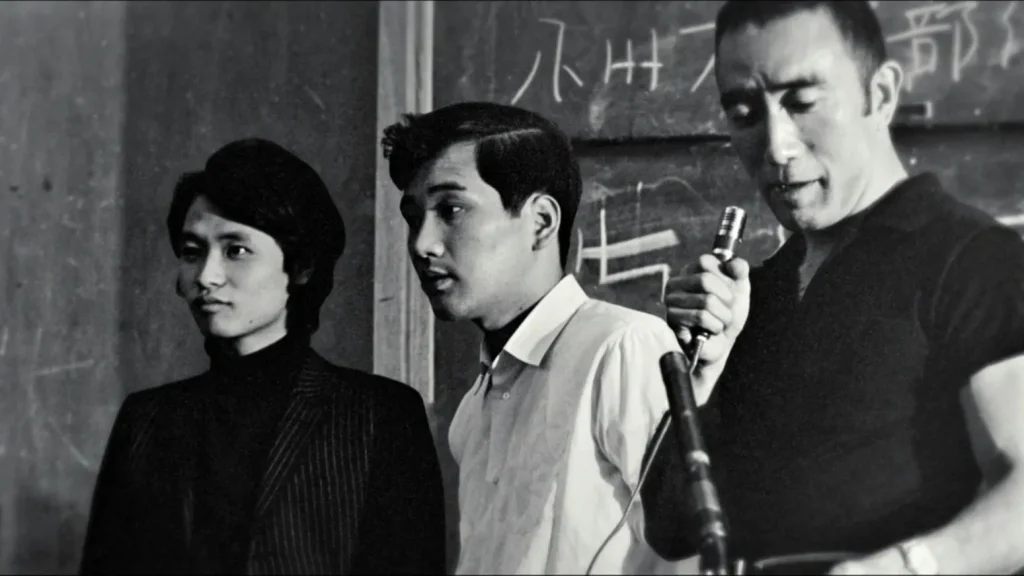

2・26事件はなぜ起きたのか。事件を観察していたこの時代の最良の知性、リヒアルト・ゾルゲと尾崎秀実の見方を再掲しよう。

「陸軍部内におけるこの過激な政治的潮流の最も深い原因は日本の農民と都市の小市民の社会的貧窮である。――日本の将校団のほとんど50%は地方と密接な関係をもった階層の出身である。――さらに兵士のほとんど90%は地方出身である。これら農民には政治的機関がなく、二大政党も単に形式的に関心を有するに過ぎないとなると、まず最初軍がこれらの地方と都市の人民層のますます激しさを加える緊張の伝声管となり機関とならざるを得なかったわけである。この結びつきに東京師団の叛乱の最大の意味が存在している。」(実際の記述は、ゾルゲによる)

2・26事件の最大の要因は、日本社会の経済的な疲弊にある。尾崎の要因解説と、それを受けたゾルゲの知性はそう結論付けている。

簡単に記せば、第一次世界大戦以後の反動不況、ウォール街の大暴落、金解禁の誤った経済政策、そして東北地方の飢饉。これらが休む間もなく襲いかかり、血盟団事件、5・15事件、そして2・26事件というテロルの連続発生の大きい背景となったのである。その意味で、この一連のテロルは、ロシア革命直後の1921年に起こったクロンシュタットの反乱と通底するものがある。連続的な経済危機が貧しい農村を襲い、唯一の「緊張の伝声管」である軍隊を伝って、最大の危機を社会いっぱいに鳴り響かせたわけである。

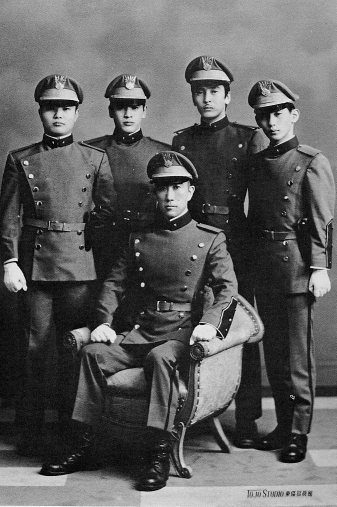

ここに、2・26事件を起こす直前の青年将校たちの肉声がある。それを紹介しよう。1936年の雑誌「日本評論」3月号に掲載された「青年将校に物を訊く」と題された座談会形式の記事である。事件の10日前に発売されたが、雑誌の中では、青年将校たちの主張の肝要な部分は削除されている。

だが、戦後ほとんど全文復元されて、みすず書房の「現代史史料5」に収録された。青年将校たちの名前は、栗原安秀中尉をはじめ、山口一太郎大尉、香田清貞大尉、野中四郎大尉、安藤輝三大尉。

2・26事件の主犯将校たちである。

「問 青年将校は、その運動に於いて何を望んでいるか。

答 簡単に云えば、一君万民、君臣一界という境地である、大君と共に喜び、大君と共に悲しみ、日本国民が、本当に天皇の下に一体となり建国以来の理想国顕現に向って前進するということである。――それでは青年将校として切実に感ずる事は何かというと安心をして国防の第一線に活躍することだ。即ち我々は今日兵の家庭は疲弊し働き手を失った家が苦しむ状態では、どうしても安心して戦争に行けるか。即ち自分達が陛下から、一般国民から信頼されて居る以上は、此の国防を安全に、国防の重責を尽すような境地にしたい。その為に日本の国内の状勢は明瞭に改造を要するのである。国民の大部分というものが、経済的に疲弊し、経済上の権力は、天皇陛下に対して、まさに一部の支配階級が独占している。時として彼等は、政治機構と結託して一切の独占を弄している。然も、それ等の支配階級が、非常に腐敗している状態だから承知相成らんことになるのだ。

-(略)-

問 然らば、改造戦線に於ける青年将校の役割は何か。

答 建国の理想の顕現に努力することである、端的に云えば、陛下の正しい力として国是の遂行を妨害する者を排除して行くという事にある。」

クーデターにかける青年将校たちの動機の大きいものとしては、たしかに天皇における統帥権の問題があった。三島が随想「二・二六事件と私」の中で展開している「統帥大権の問題」である。狭義に言えば、帷幕における用兵と兵馬権の問題、広義に言えば、経済問題なども天皇親政の下に行えば万事うまくいくはずだという考えのことだ。もちろん、青年将校たちはこれらの両方の意味で考え、その考えの奥底には、農村を中心とする国民経済、国民生活の逼迫があった。つまり、目的はあくまでもこの逼迫の打開、窮乏からの解放にあったのであり、「統帥大権の問題」はむしろ手段でしかなかった。

すなわち、これらの歴史的事実を踏まえる限り、「英霊」たちの言葉は、本来的に言えば「などてすめらぎは人間(ひと)となりたまいし」というようなものではなく、「などてすめらぎは民を救いたまわざりし」というようなものにならなければならなかったはずなのだ。

2・26事件で殺された高橋是清蔵相である。高橋は、謝った金解禁政策を採って日本経済を奈落の底にたたき落としてしまった前蔵相の井上準之助が血盟団によって暗殺された後、後継蔵相に就任し、日銀による国債引き受けという財政上の最大の禁じ手まで動員して経済にカンフル剤を投与し続けた。その効果があって、景気が上向いてきたころ、暗殺の銃弾に斃れた。これが歴史的事実であり、本来であれば青年将校たちのターゲットとなるはずのなかった人物である。だが、軍事予算削減を検討し始めたことが軍部の怨嗟を呼んだ。

しかし、歴史を現代から見ることのできる三島(=英霊たち)であれば、本来ターゲットとなるべき人物は、高橋ではなく、その後、戦時国債の日銀引き受けを最大の恩恵にして、無駄な時代錯誤的軍備拡張を続けた皇軍幹部であることは十分理解できるところだろう。

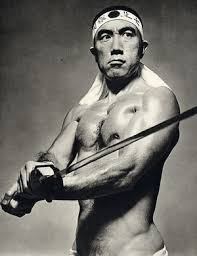

すべてが終わった時点で、三島はありし日の歌を歌う。しかし、歌は歌でしかない。それは、思想ではない。歌は美を求める。思想は真理を求める。

三島の作品は、真理ではなく、美を志向している。三島にあっては、2・26事件の背景にはどうしても雪景色が必要だが、歴史的事実としての2・26事件の背景には、農民生活の窮乏、国民生活の疲弊といった経済的要因が横たわっていた。三島作品に大きく欠けているもの、それは歴史的事実であり、歴史的社会背景である。

『憂国』、『十日の菊』には、語るべきものはほとんどない。三島において、いまだ思想的営為を見ることができない。

これらの作品はいずれも2・26事件に関連したもので、『英霊の聲』は、2・26事件で自刃したり処刑されたりした青年将校たちの「英霊」たちと、特攻隊として散華していった「英霊」たちとが帰神の法によって呼び集められ、次々にその思いを語っていくという小説である。

『憂国』は、2・26事件に参加できなかった新婚の青年将校が、その日のうちに夫婦ともども自刃して果てるという小説。『十日の菊』は、2・26事件で狙われた重臣が美人のお手伝いさんの機転によって命を拾い、そのことによってかえって「死に場所」を失い、戦後はりのない生活を送り続けるという内容の3幕ものの戯曲。

いずれも文学作品としての巧拙は措くとして、ここでは三島の思想の有無について考えたことを語りたい。

『英霊の聲』の兄神たち、すなわち2・26事件で逆賊の汚名を着せられ、処刑されていった青年将校たちの霊は、2枚の絵図の夢を語る。その1枚はこんな絵図である。2・26の朝、雪晴れの丘の下から白馬にまたがった昭和天皇が近づいてくる。丘の上には2・26の英霊たち。天皇は声をかける。「御苦労である。――今よりのちは、朕親ら政務をとり、国の安泰を計るであろう」。天皇はさらに青年将校らに軍の枢要な地位を与えることを約すが、「軍人の本分」をわきまえる将校らはそれを断る。こうして、天皇と青年将校たちは雪の丘をともに下りてくる。

もう一枚の絵図。天皇は青年将校たちの真意を理解し、「その方たちの誠忠をうれしく思う」と語りかけるが、その同じ口ですぐに「死」を言い渡す。その成りゆきを心得ていた青年将校たちは喜んで自刃する。そして、「思い見よ。竜顔のおん頬に、われらの死を悼むおん涙が!」となる。この2枚の絵図に思い描かれた天皇の姿は、英霊によれば「神」である。

しかし、言うまでもないが、歴史の現実は異なっている。クーデター発覚を知った昭和天皇は、「私の重臣を殺すとは、私の首を真綿で絞めるのと同じだ」と激怒、即刻鎮圧することを命じた。その怒りは側近や軍幹部を驚かすほどのもので、翌27日には、「反乱軍をただちに鎮圧せよ。お前たちにできなければ、自分が近衛部隊を率いて鎮定に当る。馬を引け」と怒声を発したほどだ。この姿は「神」ではなく、「人」である。かくて、2・26の英霊たちはこう怨嗟の声を上げる。「などてすめらぎは人間(ひと)となりたまいし」。

作品の中で「英霊」たちは、なぜか海上に漂い、過去と現在を語り合っている。その目は過去と現在のすべてをお見通しで、その知識は現代人と変わらない。すなわち、判断力において三島と同格である。

であるならば、事件のあった1936年の時点で、たとえクーデターが成功していたとしても、歴史の大きい流れにおいてほとんど何も変わらなかっただろう、ということは三島同様知っているはずである。そのことを知っている「英霊」たち(=三島)が、「などてすめらぎは人間(ひと)となりたまいし」などという怨嗟の声を上げるのは、文脈上一貫していない。

2・26事件はなぜ起きたのか。事件を観察していたこの時代の最良の知性、リヒアルト・ゾルゲと尾崎秀実の見方を再掲しよう。

「陸軍部内におけるこの過激な政治的潮流の最も深い原因は日本の農民と都市の小市民の社会的貧窮である。――日本の将校団のほとんど50%は地方と密接な関係をもった階層の出身である。――さらに兵士のほとんど90%は地方出身である。これら農民には政治的機関がなく、二大政党も単に形式的に関心を有するに過ぎないとなると、まず最初軍がこれらの地方と都市の人民層のますます激しさを加える緊張の伝声管となり機関とならざるを得なかったわけである。この結びつきに東京師団の叛乱の最大の意味が存在している。」(実際の記述は、ゾルゲによる)

2・26事件の最大の要因は、日本社会の経済的な疲弊にある。尾崎の要因解説と、それを受けたゾルゲの知性はそう結論付けている。

簡単に記せば、第一次世界大戦以後の反動不況、ウォール街の大暴落、金解禁の誤った経済政策、そして東北地方の飢饉。これらが休む間もなく襲いかかり、血盟団事件、5・15事件、そして2・26事件というテロルの連続発生の大きい背景となったのである。その意味で、この一連のテロルは、ロシア革命直後の1921年に起こったクロンシュタットの反乱と通底するものがある。連続的な経済危機が貧しい農村を襲い、唯一の「緊張の伝声管」である軍隊を伝って、最大の危機を社会いっぱいに鳴り響かせたわけである。

ここに、2・26事件を起こす直前の青年将校たちの肉声がある。それを紹介しよう。1936年の雑誌「日本評論」3月号に掲載された「青年将校に物を訊く」と題された座談会形式の記事である。事件の10日前に発売されたが、雑誌の中では、青年将校たちの主張の肝要な部分は削除されている。

だが、戦後ほとんど全文復元されて、みすず書房の「現代史史料5」に収録された。青年将校たちの名前は、栗原安秀中尉をはじめ、山口一太郎大尉、香田清貞大尉、野中四郎大尉、安藤輝三大尉。

2・26事件の主犯将校たちである。

「問 青年将校は、その運動に於いて何を望んでいるか。

答 簡単に云えば、一君万民、君臣一界という境地である、大君と共に喜び、大君と共に悲しみ、日本国民が、本当に天皇の下に一体となり建国以来の理想国顕現に向って前進するということである。――それでは青年将校として切実に感ずる事は何かというと安心をして国防の第一線に活躍することだ。即ち我々は今日兵の家庭は疲弊し働き手を失った家が苦しむ状態では、どうしても安心して戦争に行けるか。即ち自分達が陛下から、一般国民から信頼されて居る以上は、此の国防を安全に、国防の重責を尽すような境地にしたい。その為に日本の国内の状勢は明瞭に改造を要するのである。国民の大部分というものが、経済的に疲弊し、経済上の権力は、天皇陛下に対して、まさに一部の支配階級が独占している。時として彼等は、政治機構と結託して一切の独占を弄している。然も、それ等の支配階級が、非常に腐敗している状態だから承知相成らんことになるのだ。

-(略)-

問 然らば、改造戦線に於ける青年将校の役割は何か。

答 建国の理想の顕現に努力することである、端的に云えば、陛下の正しい力として国是の遂行を妨害する者を排除して行くという事にある。」

クーデターにかける青年将校たちの動機の大きいものとしては、たしかに天皇における統帥権の問題があった。三島が随想「二・二六事件と私」の中で展開している「統帥大権の問題」である。狭義に言えば、帷幕における用兵と兵馬権の問題、広義に言えば、経済問題なども天皇親政の下に行えば万事うまくいくはずだという考えのことだ。もちろん、青年将校たちはこれらの両方の意味で考え、その考えの奥底には、農村を中心とする国民経済、国民生活の逼迫があった。つまり、目的はあくまでもこの逼迫の打開、窮乏からの解放にあったのであり、「統帥大権の問題」はむしろ手段でしかなかった。

すなわち、これらの歴史的事実を踏まえる限り、「英霊」たちの言葉は、本来的に言えば「などてすめらぎは人間(ひと)となりたまいし」というようなものではなく、「などてすめらぎは民を救いたまわざりし」というようなものにならなければならなかったはずなのだ。

2・26事件で殺された高橋是清蔵相である。高橋は、謝った金解禁政策を採って日本経済を奈落の底にたたき落としてしまった前蔵相の井上準之助が血盟団によって暗殺された後、後継蔵相に就任し、日銀による国債引き受けという財政上の最大の禁じ手まで動員して経済にカンフル剤を投与し続けた。その効果があって、景気が上向いてきたころ、暗殺の銃弾に斃れた。これが歴史的事実であり、本来であれば青年将校たちのターゲットとなるはずのなかった人物である。だが、軍事予算削減を検討し始めたことが軍部の怨嗟を呼んだ。

しかし、歴史を現代から見ることのできる三島(=英霊たち)であれば、本来ターゲットとなるべき人物は、高橋ではなく、その後、戦時国債の日銀引き受けを最大の恩恵にして、無駄な時代錯誤的軍備拡張を続けた皇軍幹部であることは十分理解できるところだろう。

すべてが終わった時点で、三島はありし日の歌を歌う。しかし、歌は歌でしかない。それは、思想ではない。歌は美を求める。思想は真理を求める。

三島の作品は、真理ではなく、美を志向している。三島にあっては、2・26事件の背景にはどうしても雪景色が必要だが、歴史的事実としての2・26事件の背景には、農民生活の窮乏、国民生活の疲弊といった経済的要因が横たわっていた。三島作品に大きく欠けているもの、それは歴史的事実であり、歴史的社会背景である。

『憂国』、『十日の菊』には、語るべきものはほとんどない。三島において、いまだ思想的営為を見ることができない。