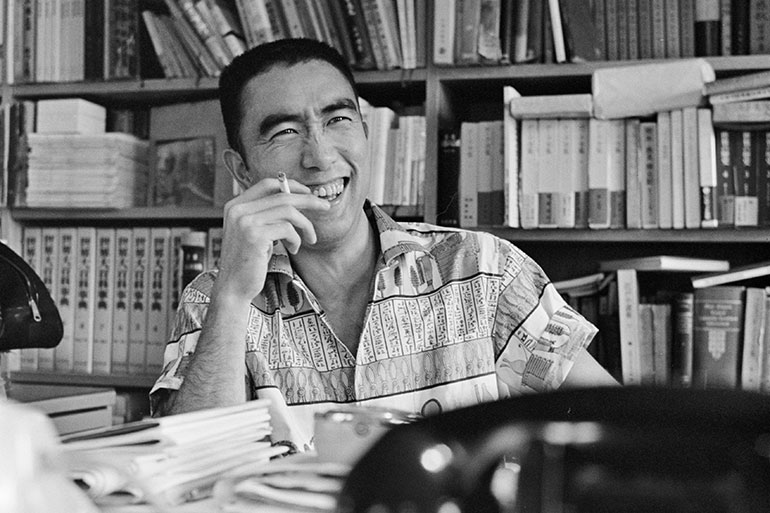

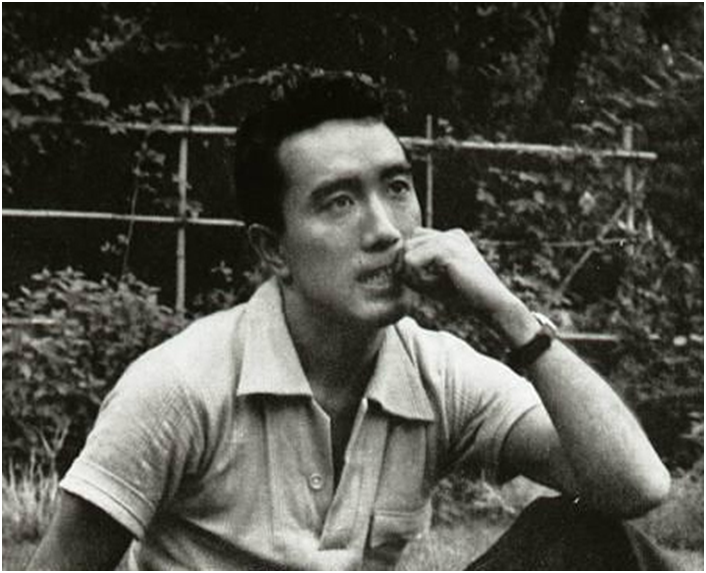

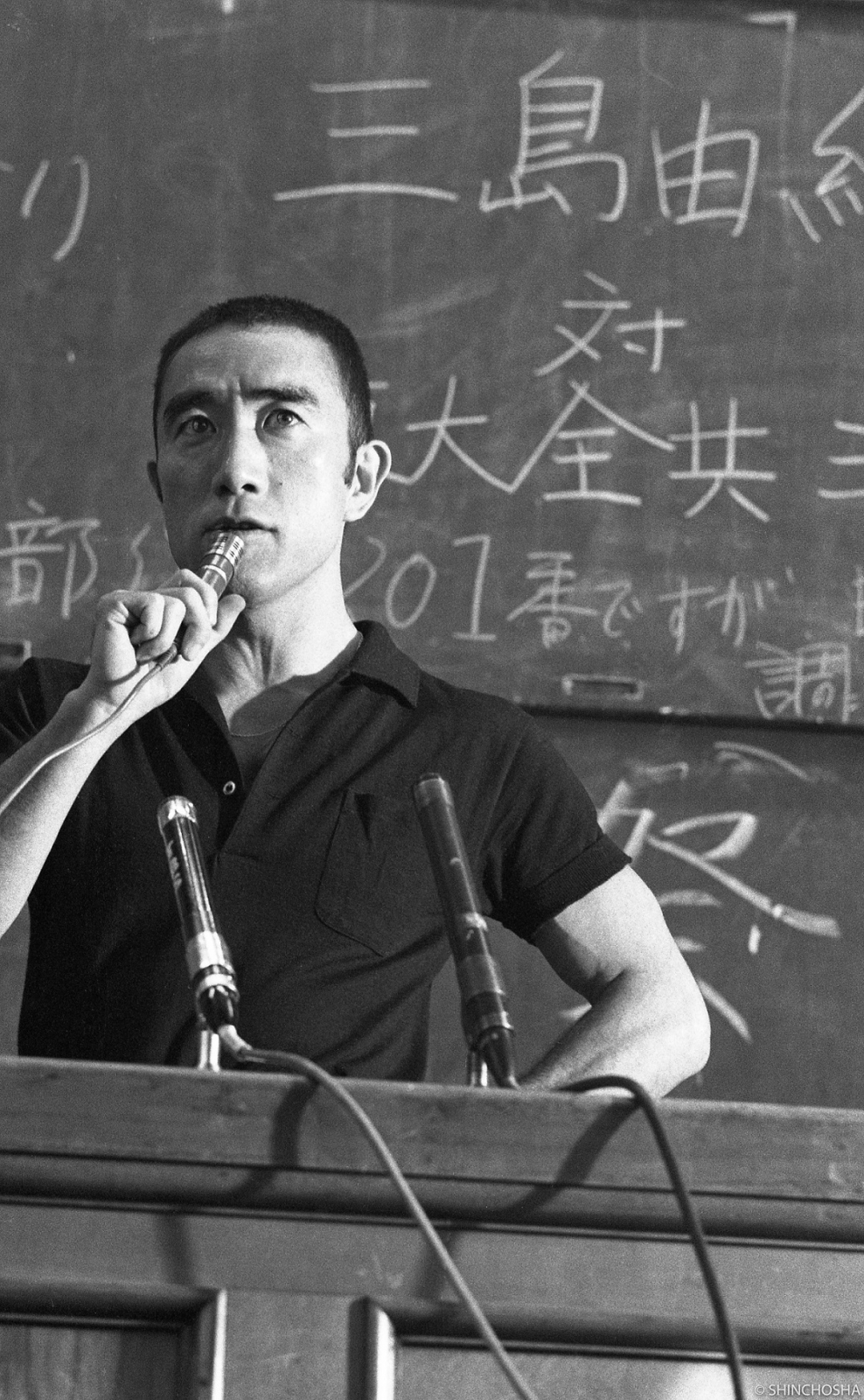

三島由紀夫『豊饒の海』4部作についてぼくの感想を率直に記せば、なかなかにおもしろかった、ということが言える。私は、三島作品のおもしろさは、そのストーリー展開の妙と登場人物の心理描写の巧みさにあると思う。この二つの点について、三島作品はなかなかに堪能できる。

しかし、『春の雪』でももちろんそうなのだが、あとの作品すべてを読み進むうえでどうしても引っかかる、あるいはむしろ苦痛でさえある障碍があった。それは、三島の文体の問題である。この三島の文体の問題について考えてみたい。

ここで「文体」なるものを仮に定義しておけば、まずは三島自身の定義をもってそれに該当させておこう。

「文体は普遍的であり、理念的である。つまり文体と言われるほどのものは、ある局限された環境の局限された行為や感覚にだけ妥当するものではなく、およそ人間に関係したあらゆるものに妥当しなければならない。浅草のお好み焼き屋の描写にだけ妥当するのは文章にすぎず、文体はもちろんそういうものをも描きうるのみならず、大工場でも政府の閣議でも北極の航海でも、あらゆるものを描き、あらゆるものに妥当する。文体とは、小説家の世界解釈の拠り所なのである」(三島由紀夫「私の小説の方法」)

「文体とは、小説家の世界解釈の拠り所」。実に明確に言ってのけたものである。たしかに三島作品を読むと、そのような定義における「文体」への意思があらゆる文章について見受けられる。その文体を具体的に見てみよう。『奔馬』の中から、歌人でもある鬼頭中将が最初に本多の前に現れたシーン。その鬼頭中将の外貌の描写。

――老人は、権勢にとらわれずにまっすぐに老いた軍人の好もしさを持っていた。若くして死ぬべき職業に生き残った人の、からっぽな老年の明るさが、古い質のいい木組の桟のような、曲らない、歪まない姿勢の骨組の間の、冬日のさしこむ障子紙の明るさに似ており、その障子の外にはそこかしこに残雪の気配がある、そういう感じの堅固な老人である。

この文体を読んだ読者の頭には、ふたつのイメージが現れる。A「まっすぐに老いた軍人の好もしさ」、「からっぽな老年の明るさ」。B「古い質のいい木組の桟のような、曲らない、歪まない姿勢の骨組」、「冬日のさしこむ障子紙の明るさ」、「障子の外にはそこかしこに残雪の気配」。

AとBは、同じ像を目指しているが、比喩のレベルは明らかに異なる。Aは、言ってみればだれでもが書くような通常の描写、Bは、だれでもが書けるような描写ではない特殊な描写。三島が言うところの「文体」なるものは、このBの部分に関連している。

では、もう一歩踏み込んで、このBを検討してみよう。「古い質のいい木組の桟」、「曲らない、歪まない姿勢の骨組」。この部分は、Aで表現されている「まっすぐに老いた軍人の好もしさ」と同じイメージを表現している。「冬日のさしこむ障子紙の明るさ」、「障子の外にはそこかしこに残雪の気配」。これは、Aの後半の「からっぽな老年の明るさ」のイメージを繰り返している。つまり、AとBとは、同義反復なのである。

仮に、例示した文章を次のように前半部分だけで終わらせていたら、どうなるだろうか。

――老人は、権勢にとらわれずにまっすぐに老いた軍人の好もしさを持っていた。若くして死ぬべき職業に生き残った人の、からっぽな老年の明るさが(見えた)。

どうだろうか。十分に文意は伝わり、むしろ簡潔で読みやすい。

そして、もう一度Bで組み合わされている言葉ひとつひとつのイメージを思い浮かべてみよう。それらの言葉の中で、「老人」、「引退した実直、謹厳な老軍人」といったイメージを指していないものはない。たとえば、「古い質のいい木組の桟」、「曲らない、歪まない姿勢の骨組」などの表現である。つまり、三島言うところの「文体」をよく体現したBの部分は、表現されるべき対象にまつわるステロタイプなのである。

このステロタイプを持ってくる人間はだれか。言うまでもなく三島である。このとき、三島の次の言葉はいかに解釈すべきだろうか。「文体とは、小説家の世界解釈の拠り所」。その「文体」がステロタイプだとすれば、その「世界解釈」はまさにステロタイプと言っていいだろうか。

三島の「文体」を見ていくと、ほとんどのものが、このAプラスB、あるいはBプラスA、あるいはその応用の繰り返しである。それらの「文体」、「世界解釈の拠り所」は、おそらくは「文化概念としての天皇」ということになるのだろう。小説のいたるところに顔を出してくる「文化概念としての天皇」。ぼくのような読者が苦痛を感じる由縁である。

この「文体」の問題とからんで、三島作品に大きく欠けているものがひとつある。それは、「語り」である。

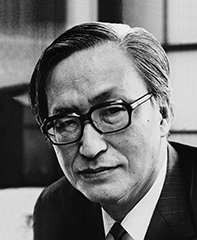

戦前の作家に、牧野信一という人がいる。あまり有名ではないが、数々の実験作をものした。『西瓜喰ふ人』という短編小説がある。実に奇妙な作品で、一読して「何だ、これは」というようなものである。「瀧」という男が小説を書いている。その「瀧」を観察して日記を書いている「B」という男がいる。「B」は「瀧」の一挙一動をもらさず記録しているが、「瀧」のほうは密かに「B」の日記を盗み見て書き移し、それを小説にしている。

つまり、「瀧」は自身の行動を「B」に語らせ、それを書き移すことで小説にしている。ここで何が起きているか、というと、「瀧」自身の行動でありながらも「瀧」自身から離れた「語り」の構造が成立しているのである。

『西瓜喰ふ人』は簡潔な文章でつづられている。先に三島の文章で見たAとBの部分のうち、Bに当るところの文章はひとつもない。しかし、この不思議な作品の宇宙構造を支えるところの文章、これをぼくは、三島とはちがった意味で見事な文体と呼びたい。この文体からはすでに牧野なる人物の影は消えている。文体から聞こえ始めるものは、ひとつの宇宙を語るところの静かな声である。

ひるがえって、『奔馬』、『暁の寺』のページを繰ると、そこには「語りの構造」がない。あるのは、どのページを繰ってみても、三島という個人があちこちから拾ってくるステロタイプBのイメージである。

このステロタイプBは、それこそ何でも描写することができる。ステロタイプBには世界の破れ目がないからだ。

しかし、ひとつの宇宙を語るところの静かな声が読者の頭には響いてこない。「語りの構造」が獲得されていないからである。「語りの構造」が存在しないからこそ、ステロタイプBが可能だ、とも言える。そこに読者が聞くのは、ひとつの宇宙を語るところの静かな声ではなく、ステロタイプBをめぐってあちらこちらと描写を拾い歩く三島の自足し尽した表現の跡である。

しかし、『春の雪』でももちろんそうなのだが、あとの作品すべてを読み進むうえでどうしても引っかかる、あるいはむしろ苦痛でさえある障碍があった。それは、三島の文体の問題である。この三島の文体の問題について考えてみたい。

ここで「文体」なるものを仮に定義しておけば、まずは三島自身の定義をもってそれに該当させておこう。

「文体は普遍的であり、理念的である。つまり文体と言われるほどのものは、ある局限された環境の局限された行為や感覚にだけ妥当するものではなく、およそ人間に関係したあらゆるものに妥当しなければならない。浅草のお好み焼き屋の描写にだけ妥当するのは文章にすぎず、文体はもちろんそういうものをも描きうるのみならず、大工場でも政府の閣議でも北極の航海でも、あらゆるものを描き、あらゆるものに妥当する。文体とは、小説家の世界解釈の拠り所なのである」(三島由紀夫「私の小説の方法」)

「文体とは、小説家の世界解釈の拠り所」。実に明確に言ってのけたものである。たしかに三島作品を読むと、そのような定義における「文体」への意思があらゆる文章について見受けられる。その文体を具体的に見てみよう。『奔馬』の中から、歌人でもある鬼頭中将が最初に本多の前に現れたシーン。その鬼頭中将の外貌の描写。

――老人は、権勢にとらわれずにまっすぐに老いた軍人の好もしさを持っていた。若くして死ぬべき職業に生き残った人の、からっぽな老年の明るさが、古い質のいい木組の桟のような、曲らない、歪まない姿勢の骨組の間の、冬日のさしこむ障子紙の明るさに似ており、その障子の外にはそこかしこに残雪の気配がある、そういう感じの堅固な老人である。

この文体を読んだ読者の頭には、ふたつのイメージが現れる。A「まっすぐに老いた軍人の好もしさ」、「からっぽな老年の明るさ」。B「古い質のいい木組の桟のような、曲らない、歪まない姿勢の骨組」、「冬日のさしこむ障子紙の明るさ」、「障子の外にはそこかしこに残雪の気配」。

AとBは、同じ像を目指しているが、比喩のレベルは明らかに異なる。Aは、言ってみればだれでもが書くような通常の描写、Bは、だれでもが書けるような描写ではない特殊な描写。三島が言うところの「文体」なるものは、このBの部分に関連している。

では、もう一歩踏み込んで、このBを検討してみよう。「古い質のいい木組の桟」、「曲らない、歪まない姿勢の骨組」。この部分は、Aで表現されている「まっすぐに老いた軍人の好もしさ」と同じイメージを表現している。「冬日のさしこむ障子紙の明るさ」、「障子の外にはそこかしこに残雪の気配」。これは、Aの後半の「からっぽな老年の明るさ」のイメージを繰り返している。つまり、AとBとは、同義反復なのである。

仮に、例示した文章を次のように前半部分だけで終わらせていたら、どうなるだろうか。

――老人は、権勢にとらわれずにまっすぐに老いた軍人の好もしさを持っていた。若くして死ぬべき職業に生き残った人の、からっぽな老年の明るさが(見えた)。

どうだろうか。十分に文意は伝わり、むしろ簡潔で読みやすい。

そして、もう一度Bで組み合わされている言葉ひとつひとつのイメージを思い浮かべてみよう。それらの言葉の中で、「老人」、「引退した実直、謹厳な老軍人」といったイメージを指していないものはない。たとえば、「古い質のいい木組の桟」、「曲らない、歪まない姿勢の骨組」などの表現である。つまり、三島言うところの「文体」をよく体現したBの部分は、表現されるべき対象にまつわるステロタイプなのである。

このステロタイプを持ってくる人間はだれか。言うまでもなく三島である。このとき、三島の次の言葉はいかに解釈すべきだろうか。「文体とは、小説家の世界解釈の拠り所」。その「文体」がステロタイプだとすれば、その「世界解釈」はまさにステロタイプと言っていいだろうか。

三島の「文体」を見ていくと、ほとんどのものが、このAプラスB、あるいはBプラスA、あるいはその応用の繰り返しである。それらの「文体」、「世界解釈の拠り所」は、おそらくは「文化概念としての天皇」ということになるのだろう。小説のいたるところに顔を出してくる「文化概念としての天皇」。ぼくのような読者が苦痛を感じる由縁である。

この「文体」の問題とからんで、三島作品に大きく欠けているものがひとつある。それは、「語り」である。

戦前の作家に、牧野信一という人がいる。あまり有名ではないが、数々の実験作をものした。『西瓜喰ふ人』という短編小説がある。実に奇妙な作品で、一読して「何だ、これは」というようなものである。「瀧」という男が小説を書いている。その「瀧」を観察して日記を書いている「B」という男がいる。「B」は「瀧」の一挙一動をもらさず記録しているが、「瀧」のほうは密かに「B」の日記を盗み見て書き移し、それを小説にしている。

つまり、「瀧」は自身の行動を「B」に語らせ、それを書き移すことで小説にしている。ここで何が起きているか、というと、「瀧」自身の行動でありながらも「瀧」自身から離れた「語り」の構造が成立しているのである。

『西瓜喰ふ人』は簡潔な文章でつづられている。先に三島の文章で見たAとBの部分のうち、Bに当るところの文章はひとつもない。しかし、この不思議な作品の宇宙構造を支えるところの文章、これをぼくは、三島とはちがった意味で見事な文体と呼びたい。この文体からはすでに牧野なる人物の影は消えている。文体から聞こえ始めるものは、ひとつの宇宙を語るところの静かな声である。

ひるがえって、『奔馬』、『暁の寺』のページを繰ると、そこには「語りの構造」がない。あるのは、どのページを繰ってみても、三島という個人があちこちから拾ってくるステロタイプBのイメージである。

このステロタイプBは、それこそ何でも描写することができる。ステロタイプBには世界の破れ目がないからだ。

しかし、ひとつの宇宙を語るところの静かな声が読者の頭には響いてこない。「語りの構造」が獲得されていないからである。「語りの構造」が存在しないからこそ、ステロタイプBが可能だ、とも言える。そこに読者が聞くのは、ひとつの宇宙を語るところの静かな声ではなく、ステロタイプBをめぐってあちらこちらと描写を拾い歩く三島の自足し尽した表現の跡である。