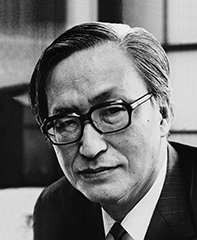

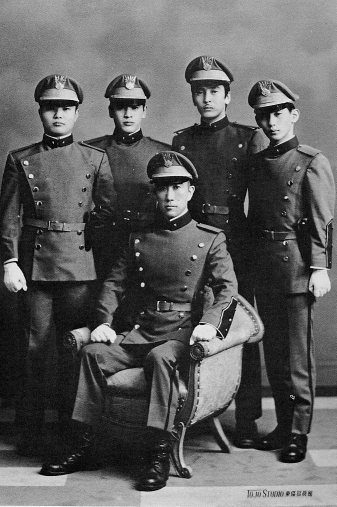

これまで、『憂国』や『英霊の声』、『文化防衛論』などから自決にいたる三島由紀夫の論理の道をたどってきた。その結果、橋川文三氏の内在的批判や筒井清忠氏の歴史的検証などが示すごとく、三島の言う「文化概念としての天皇」なる概念が、論理的、歴史的にはかなりあやふやなものであることがわかった。

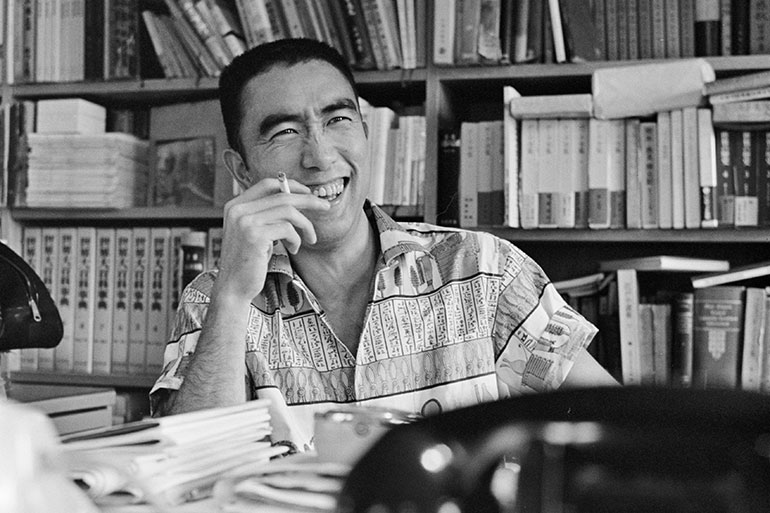

しかして、三島は社会思想家ではない。文学者である。では、三島における「詩」はどうか。「詩」と言うと、あまりに抽象的に過ぎるきらいがあるので、その文学性はどこにあるのか、ということを少し考えてみたい。『豊饒の海』の第1部『春の雪』などを少し例に採りたい。

『豊饒の海』4部作は転生の物語ということで、主人公が次々に生まれ変わる。第1部の『春の雪』に限って言えば、主人公の松枝清顕とヒロインの綾倉聡子の悲恋ものである。悲恋物語としては格別新しい構成はない。悲恋に絡んで、聡子の父親伯爵と女性使用人とのしがらみなどのひねりは少しあるが、驚くほどのことではない。通常の悲恋ものとして予測通りに筋は運び、逆に言えば予測通りであるがゆえに、それなりに面白く読める。つまり、大衆小説として面白く読める、ということである。

主人公の造型において難があるとすれば、ぼくが見る限り、清顕と「天皇」との関係だろう。清顕は何事にも情熱といったものを持つことのできない、いわば醒めた人間として登場し、小説のなかばになって突然聡子との恋に目覚め、その恋だけに自身のすべてをかけていく。しかし、聡子との恋以外には何の関心も持たないはずの清顕が、「天皇」にだけは唐突に異様な情熱を示す。ちょっと引用してみる。「御歌会始」に列席した清顕の内面である――

「清顕は畏れ多く竜顔を仰いだが、-(略)-清顕に対する御怒りを秘めておいでになるように感じて恐懼した。『お上をお裏切り申上げたのだ。死なねばならぬ』清顕は、漠とした、けだかい香の立ちこめる中に倒れてゆくような思いで、快さとも戦慄ともつかぬものに身を貫かれながら、そう考えた。」

ここに来て、読者は違和感を抱く。自身と聡子以外にはほとんど重きを置いていないはずの清顕が、天皇を前にしてなぜこのように「恐懼」しなければならないのか。戦前の新聞を開けば、それほどの時間を置かずにわかることだが、「恐懼」という言葉は何度も出てくる。天皇と何らかの直接の接触などがあった場合に示す一般臣民の「畏れ多い」という感情を示す常套語である。

その醒め方において常人以上であってほしいと読者が願う主人公の清顕。しかし、その清顕の内面すら、「恐懼」という常套語で表現されてしまう画一性。ここに読者の失望と疑問があり、小説世界では没価値であるはずの「天皇」に格別の価値を与えてしまう文学者・三島の限界、ある意味イデオロギッシュな限界が見える。

しかし、三島の文学を考える時、このような人物造型や話の筋といったものではなく、その文体を論ずべきだろう。『春の雪』を読んでまず驚くのは、その精緻な文章の組み立て方、あるいは日本植物百科とでも言うべき詳細な風景描写だろう。おそらくは、だれが読んでも、そこに異常とも言える三島の努力と精進を見るだろう。

しかし、この努力と精進は、果たして「文学」を語っているだろうか。ぼくは、三島にとってはちょっと酷かとも思うが、ここに猪瀬直樹の『ミカドの肖像』からの文章を引用したい。

「一君万民の心象風景は、――「御真影」とともに複製技術によって大量に印刷・頒布された富士山、太陽、桜、松などのシンボルを組み合わせた絵柄であった。いまも銭湯の絵柄として残されているその風景は、自然そのものではなく、第二の自然というべきものだった。――三島由紀夫の遺作『豊饒の海』四部作の第二巻『奔馬』の主人公若きテロリスト飯沼勲が自決する直前に脳裏に描いたのも、同じ風景であった。――「日本=天皇」と一体になって死ぬためには、「昇る日輪」「けだかい松」「かがやく海」の風景が不可欠なのだ。――三島が理想とした構図は銭湯のペンキ絵とさして変わりのないものになっており、彼のめざした崇高な観念はほとんどパロディすれすれのところに位置していた。」

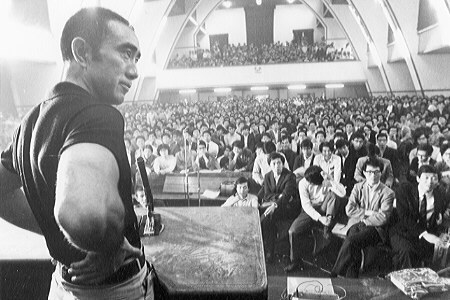

もうひとつ、『ミカドの肖像』からドナルド・キーンの証言を孫引きしたい。

「自然をあれほど美しく書いた三島さんが、木や花や動物の名前をほとんど知らないことを発見して私は驚いた。(大神)神社の裏山で三島さんは年寄りの庭師に『何の木か』と尋ねた。男は驚いて『マツ』と答えたが、松の種類を問われたのだろうと思ったか『雌マツと呼んでいます』と言い直した。すると三島さんは、鉛筆を片手に真顔で『雌マツばかりで雄マツがないのに、どうして子マツができるの』と聞いたものだ」(1970年11月26日付毎日新聞)

ぼくは、猪瀬や『ミカドの肖像』はあまり高く評価していないが、このエピソード、およびこの部分の猪瀬の考えは大層面白いと思う。ドナルド・キーンの証言はかなり酷なものだが、三島の文体を考える上でかなりの示唆を与えてくれる。日本植物百科とも言うべき驚くほど詳細な三島の文章は、努力を積み重ねた末の「勉強」の上に成り立っているということである。

話が低レベルに落ちるようだが、ぼくは学生時代、小説の同人誌を出していた。大学1年の時、ぼくはそれまでのぼく自身のコトバにサヨナラを告げるため、100枚ほどの小説を書いた。『訣別の丘』という、タイトルからして恥ずかしいほどステロタイプなものだが、話の筋はイエスの殉死をめぐる二人の男の物語。十字架上の死を見て、ひとり(シモン)は神の声を聞き、もうひとり(架空)は無神論に目覚める。その時の表現として、記憶ではこう書いた。「天のどこか一角でとどろいた雷鳴は、いま男の胸を貫いた」

このようなコトバにサヨナラを言うために書いた小説だが、今振り返ってみても、なにか大変恥ずかしい思いがする。なぜ恥ずかしいのか。おそらくは、そのコトバのそこかしこに、あるいは文章の裏側に、ベッタリとナルシズムが張り付いていることが、ぼく自身に明らかだからである。

その作品以来、ぼくは、ぼくの文章からあらゆる感情移入をそぎ落とした。振り返って『春の雪』。もちろん、学生時代のぼくなどとははるかにレベルがちがうが、「コトバのそこかしこに、あるいは文章の裏側に、ベッタリとナルシズムが張り付いている」ことにおいては『訣別の丘』と何ら変わるところがない。なぜ、そのことがわかるか。ぼく自身、『春の雪』を読むことにおいてある種の苦痛が常時感じられたからである。その苦痛の種類とは、もちろん、無反省な「ナルシズム」を読ませられている者の苦痛である。

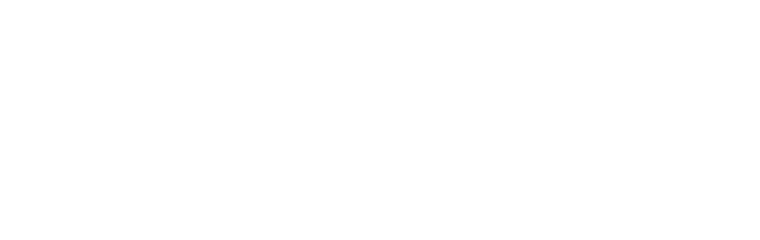

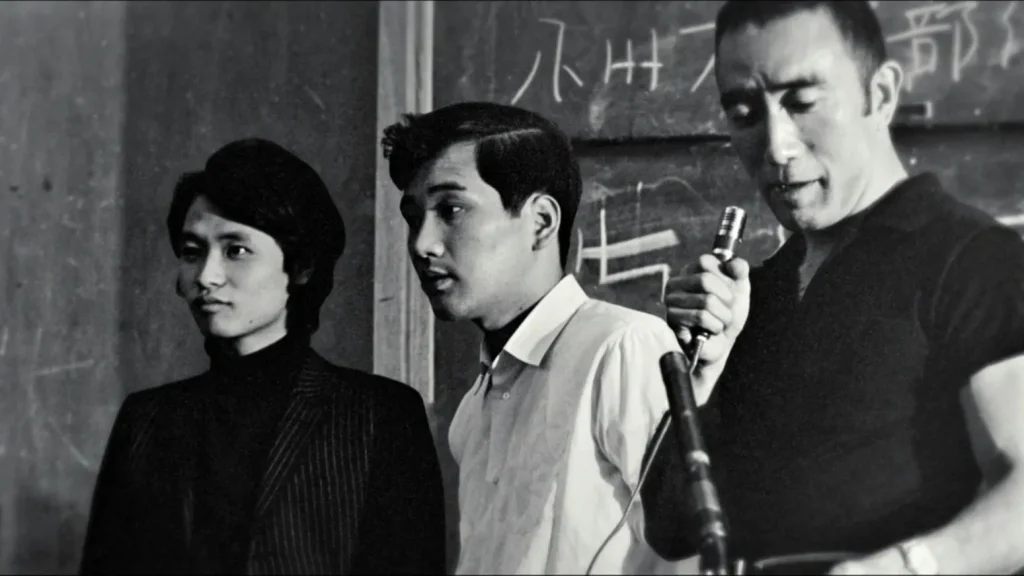

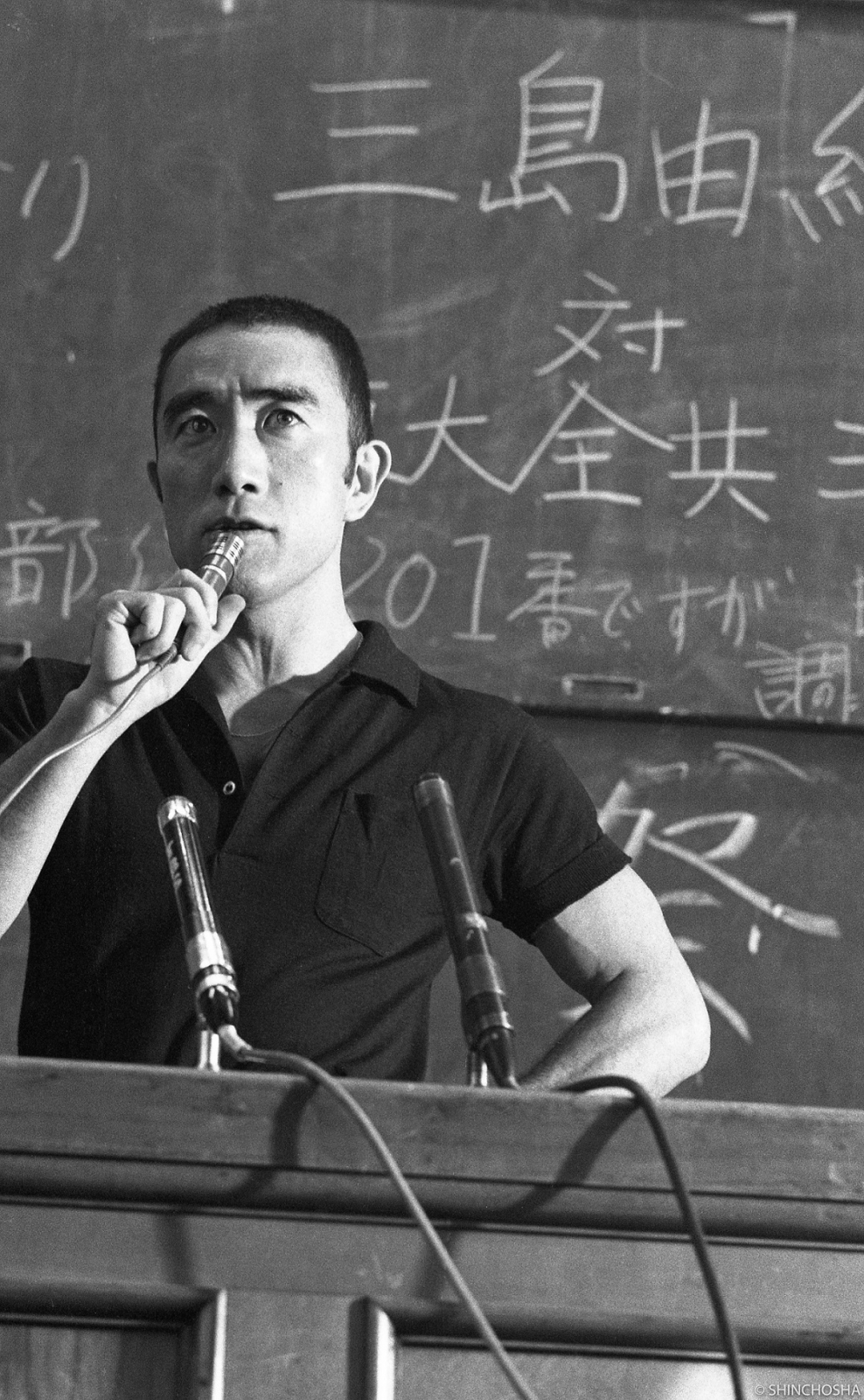

ぼくは、1969年に東大全共闘と三島との間で行われた討論会の記録、『美と共同体と東大闘争』(角川文庫)、および、三島と討論した東大全共闘の中心メンバーが2000年に再び集まって当時の討論を再検討した記録、『三島由紀夫VS東大全共闘』(藤原書店)を読んだ。

1969年の討論は、権威主義や官僚主義のはびこった「戦後民主主義」を否定する点で両者の間に接点があるようでいて、その実なかなか議論が交わらなかった。2000年の再検討記録を読んで、その理由が理解できた。全共闘は、既存の関係性抜きに誰もが交われる空間、「解放区」をつくろうとバリケードを築いたが、三島はそこに「天皇」の二文字を持ってくる。「一言天皇と言ってくれれば、一緒に安田講堂に立てこもったのに」という意味のことを三島は言うが、もちろん、そのようなことは起きるわけがない。

1969年討論会の主催者、木村修の2000年の言葉。

「ちょうどその67年頃、小阪(修平)と二人でシュールレアリスムの本を買ってきては一生懸命読んでたということはありますね。その意味では、ダダ、全共闘、だからあの時の我々の物の考え方にダダイズムが入っていたのかもしれない――というところが三島さんも分かってて、実は非常に重要な議論があるんですね。三島さんがあの時アンフォルメル、これは美術の様式運動から来るわけですけど、アンフォルメルは俺は否定すると言いきるわけですね。」

第二次大戦後の1940年代なかばから50年代にかけて起った抽象表現の絵画運動――アンフォルメル。戦後の不条理な時代は、戦前のような既存の表現では捉えきれない。そこに、シュール、ダダ、アンフォルメルがある。

ところが、三島は、1969年の討論会記録を読めばわかるが、何度かにわたって「アンフォルメルは認めない」と繰り返している。全共闘運動の中では「自己否定」という言葉がひとつの重要な術語となったが、「解放区」をつくるためにはアンフォルメルに通じるような「自己否定」の契機が必要だったのだろう。

しかし、三島においては、このような「自己否定」の契機はまったくない。そこにあるのは、むしろ無反省な「ナルシズム」である。いったん、自身の感情移入をそっくりそぎ落としてみること。三島には、このような作業は無縁である。そして、この作業をどこかで経ていない文学作品を読むことは、ぼくには苦痛である。『春の雪』に描く日本の風景、日本植物百科を思わせるような博識かつ詳細な描写に驚かされるけれども、また一方で、銭湯のペンキ屋の仕事にも見えなくもない。

しかして、三島は社会思想家ではない。文学者である。では、三島における「詩」はどうか。「詩」と言うと、あまりに抽象的に過ぎるきらいがあるので、その文学性はどこにあるのか、ということを少し考えてみたい。『豊饒の海』の第1部『春の雪』などを少し例に採りたい。

『豊饒の海』4部作は転生の物語ということで、主人公が次々に生まれ変わる。第1部の『春の雪』に限って言えば、主人公の松枝清顕とヒロインの綾倉聡子の悲恋ものである。悲恋物語としては格別新しい構成はない。悲恋に絡んで、聡子の父親伯爵と女性使用人とのしがらみなどのひねりは少しあるが、驚くほどのことではない。通常の悲恋ものとして予測通りに筋は運び、逆に言えば予測通りであるがゆえに、それなりに面白く読める。つまり、大衆小説として面白く読める、ということである。

主人公の造型において難があるとすれば、ぼくが見る限り、清顕と「天皇」との関係だろう。清顕は何事にも情熱といったものを持つことのできない、いわば醒めた人間として登場し、小説のなかばになって突然聡子との恋に目覚め、その恋だけに自身のすべてをかけていく。しかし、聡子との恋以外には何の関心も持たないはずの清顕が、「天皇」にだけは唐突に異様な情熱を示す。ちょっと引用してみる。「御歌会始」に列席した清顕の内面である――

「清顕は畏れ多く竜顔を仰いだが、-(略)-清顕に対する御怒りを秘めておいでになるように感じて恐懼した。『お上をお裏切り申上げたのだ。死なねばならぬ』清顕は、漠とした、けだかい香の立ちこめる中に倒れてゆくような思いで、快さとも戦慄ともつかぬものに身を貫かれながら、そう考えた。」

ここに来て、読者は違和感を抱く。自身と聡子以外にはほとんど重きを置いていないはずの清顕が、天皇を前にしてなぜこのように「恐懼」しなければならないのか。戦前の新聞を開けば、それほどの時間を置かずにわかることだが、「恐懼」という言葉は何度も出てくる。天皇と何らかの直接の接触などがあった場合に示す一般臣民の「畏れ多い」という感情を示す常套語である。

その醒め方において常人以上であってほしいと読者が願う主人公の清顕。しかし、その清顕の内面すら、「恐懼」という常套語で表現されてしまう画一性。ここに読者の失望と疑問があり、小説世界では没価値であるはずの「天皇」に格別の価値を与えてしまう文学者・三島の限界、ある意味イデオロギッシュな限界が見える。

しかし、三島の文学を考える時、このような人物造型や話の筋といったものではなく、その文体を論ずべきだろう。『春の雪』を読んでまず驚くのは、その精緻な文章の組み立て方、あるいは日本植物百科とでも言うべき詳細な風景描写だろう。おそらくは、だれが読んでも、そこに異常とも言える三島の努力と精進を見るだろう。

しかし、この努力と精進は、果たして「文学」を語っているだろうか。ぼくは、三島にとってはちょっと酷かとも思うが、ここに猪瀬直樹の『ミカドの肖像』からの文章を引用したい。

「一君万民の心象風景は、――「御真影」とともに複製技術によって大量に印刷・頒布された富士山、太陽、桜、松などのシンボルを組み合わせた絵柄であった。いまも銭湯の絵柄として残されているその風景は、自然そのものではなく、第二の自然というべきものだった。――三島由紀夫の遺作『豊饒の海』四部作の第二巻『奔馬』の主人公若きテロリスト飯沼勲が自決する直前に脳裏に描いたのも、同じ風景であった。――「日本=天皇」と一体になって死ぬためには、「昇る日輪」「けだかい松」「かがやく海」の風景が不可欠なのだ。――三島が理想とした構図は銭湯のペンキ絵とさして変わりのないものになっており、彼のめざした崇高な観念はほとんどパロディすれすれのところに位置していた。」

もうひとつ、『ミカドの肖像』からドナルド・キーンの証言を孫引きしたい。

「自然をあれほど美しく書いた三島さんが、木や花や動物の名前をほとんど知らないことを発見して私は驚いた。(大神)神社の裏山で三島さんは年寄りの庭師に『何の木か』と尋ねた。男は驚いて『マツ』と答えたが、松の種類を問われたのだろうと思ったか『雌マツと呼んでいます』と言い直した。すると三島さんは、鉛筆を片手に真顔で『雌マツばかりで雄マツがないのに、どうして子マツができるの』と聞いたものだ」(1970年11月26日付毎日新聞)

ぼくは、猪瀬や『ミカドの肖像』はあまり高く評価していないが、このエピソード、およびこの部分の猪瀬の考えは大層面白いと思う。ドナルド・キーンの証言はかなり酷なものだが、三島の文体を考える上でかなりの示唆を与えてくれる。日本植物百科とも言うべき驚くほど詳細な三島の文章は、努力を積み重ねた末の「勉強」の上に成り立っているということである。

話が低レベルに落ちるようだが、ぼくは学生時代、小説の同人誌を出していた。大学1年の時、ぼくはそれまでのぼく自身のコトバにサヨナラを告げるため、100枚ほどの小説を書いた。『訣別の丘』という、タイトルからして恥ずかしいほどステロタイプなものだが、話の筋はイエスの殉死をめぐる二人の男の物語。十字架上の死を見て、ひとり(シモン)は神の声を聞き、もうひとり(架空)は無神論に目覚める。その時の表現として、記憶ではこう書いた。「天のどこか一角でとどろいた雷鳴は、いま男の胸を貫いた」

このようなコトバにサヨナラを言うために書いた小説だが、今振り返ってみても、なにか大変恥ずかしい思いがする。なぜ恥ずかしいのか。おそらくは、そのコトバのそこかしこに、あるいは文章の裏側に、ベッタリとナルシズムが張り付いていることが、ぼく自身に明らかだからである。

その作品以来、ぼくは、ぼくの文章からあらゆる感情移入をそぎ落とした。振り返って『春の雪』。もちろん、学生時代のぼくなどとははるかにレベルがちがうが、「コトバのそこかしこに、あるいは文章の裏側に、ベッタリとナルシズムが張り付いている」ことにおいては『訣別の丘』と何ら変わるところがない。なぜ、そのことがわかるか。ぼく自身、『春の雪』を読むことにおいてある種の苦痛が常時感じられたからである。その苦痛の種類とは、もちろん、無反省な「ナルシズム」を読ませられている者の苦痛である。

ぼくは、1969年に東大全共闘と三島との間で行われた討論会の記録、『美と共同体と東大闘争』(角川文庫)、および、三島と討論した東大全共闘の中心メンバーが2000年に再び集まって当時の討論を再検討した記録、『三島由紀夫VS東大全共闘』(藤原書店)を読んだ。

1969年の討論は、権威主義や官僚主義のはびこった「戦後民主主義」を否定する点で両者の間に接点があるようでいて、その実なかなか議論が交わらなかった。2000年の再検討記録を読んで、その理由が理解できた。全共闘は、既存の関係性抜きに誰もが交われる空間、「解放区」をつくろうとバリケードを築いたが、三島はそこに「天皇」の二文字を持ってくる。「一言天皇と言ってくれれば、一緒に安田講堂に立てこもったのに」という意味のことを三島は言うが、もちろん、そのようなことは起きるわけがない。

1969年討論会の主催者、木村修の2000年の言葉。

「ちょうどその67年頃、小阪(修平)と二人でシュールレアリスムの本を買ってきては一生懸命読んでたということはありますね。その意味では、ダダ、全共闘、だからあの時の我々の物の考え方にダダイズムが入っていたのかもしれない――というところが三島さんも分かってて、実は非常に重要な議論があるんですね。三島さんがあの時アンフォルメル、これは美術の様式運動から来るわけですけど、アンフォルメルは俺は否定すると言いきるわけですね。」

第二次大戦後の1940年代なかばから50年代にかけて起った抽象表現の絵画運動――アンフォルメル。戦後の不条理な時代は、戦前のような既存の表現では捉えきれない。そこに、シュール、ダダ、アンフォルメルがある。

ところが、三島は、1969年の討論会記録を読めばわかるが、何度かにわたって「アンフォルメルは認めない」と繰り返している。全共闘運動の中では「自己否定」という言葉がひとつの重要な術語となったが、「解放区」をつくるためにはアンフォルメルに通じるような「自己否定」の契機が必要だったのだろう。

しかし、三島においては、このような「自己否定」の契機はまったくない。そこにあるのは、むしろ無反省な「ナルシズム」である。いったん、自身の感情移入をそっくりそぎ落としてみること。三島には、このような作業は無縁である。そして、この作業をどこかで経ていない文学作品を読むことは、ぼくには苦痛である。『春の雪』に描く日本の風景、日本植物百科を思わせるような博識かつ詳細な描写に驚かされるけれども、また一方で、銭湯のペンキ屋の仕事にも見えなくもない。