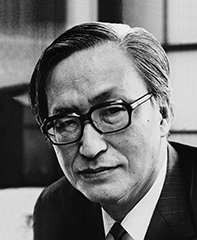

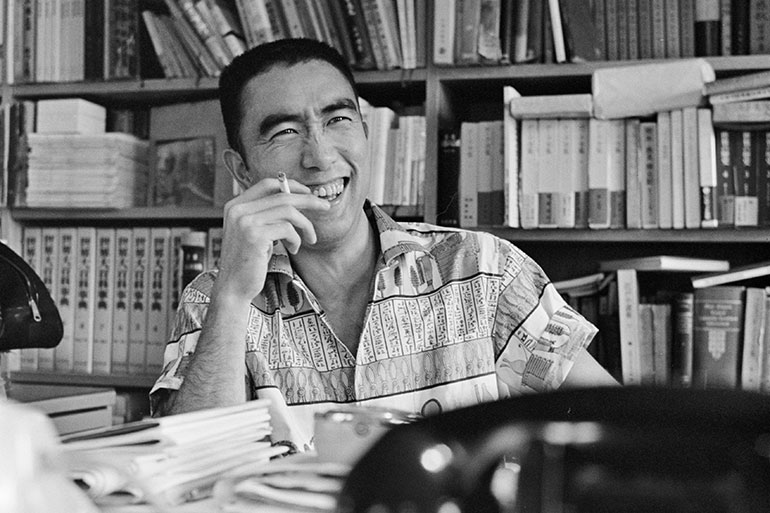

丸山眞男の東大での講義を記録した講義録はどれもこれも重要だが、『丸山眞男講義録第6冊・日本政治思想史1966』は極めて重要であり、講義録の中でも特異な位置にある。丸山が生前一貫した書としては執筆できなかった、日本政治思想史の通史講義の言ってみれば第3部に当る。この第3部は、大きく言って、キリシタン弾圧の問題と徳川幕藩体制の思想史の二つに分かれる。

丸山によれば、キリシタン弾圧の思想史上の問題は、政治的な王法によって宗教的な超越的権威の基盤が最終的に崩されたというところにある。政治分野における仏教勢力を駆逐する間は、信長はキリシタン勢力を援助した。しかし、1580年、信長が石山本願寺との最終決戦に勝つと、信長を継いだ秀吉、家康の目にはキリシタン勢力が危険なものに映りだした。

「――旧仏教であれ、――鎌倉新仏教であれ、織豊政権から徳川政権に至る全国的統一政権の前に、ひとしくその社会的自主性を剥奪され従属させられたということは、王法・仏法という歴史的関係に一大転機がもたらされたことを意味する。つまりいまや仏法の王法への従属が決定的となったのである。-(略)-いまやこの超越的権威の基盤が奪われたことになる。キリシタンの徹底的弾圧は、この一大転機の最終段階にほかならない。俗権にこび伝統を背景にして、キリシタン亡国論を説いていた仏僧に比べれば、統一政権の樹立者たちの方が、こうした側面からの仏教とキリスト教の共通の危険性――世間的価値規準と異なった次元に立つ社会的勢力の成長の危険性――を、むしろ彼らの権力本能で、はるかによく直観的に見抜いていた。」

丸山がキリシタン弾圧の問題を講義教室で取り上げたのは1948年度からだが、66年度講義では、キリスト教教義とキリシタンとの関係により深く触れている。丸山によれば、「パードレの人格的感化力」からデウスという絶対者への無条件的忠誠に導かれ、キリシタンの間に多数の殉教が生じた。

この殉教の意味について、丸山は同じ講義の中で、丸山にしては珍しく「驚き」という意味の言葉を二度繰り返している。

「事実キリシタンへの弾圧が厳しくなるにしたがって、何百、何千、ついには万をこす信徒が、身分の高下、老若男女を問わず、あらゆる威嚇、脅迫、拷問に屈せず、一切の誘惑を斥けて殉教と抵抗への途を自発的にえらんだことは、日本史上稀有の出来事であった。――非転向は死罪にあったものだけではない。おそろしく長期の獄中生活を送ったものもある。47年、39年(!)、この間信仰をまげなかったことは驚くべきである。」

「たとえ時代は短くても、唯一の見えざる神への絶対忠誠という理念がかほどまで根を下ろしたことは驚異といわなければならない。」

しかし、弾圧を圧しつけてくる政治的な王法に対するこれほどの抵抗の裏では、人々の心理の中に激しい葛藤があった。最も強い心理的な葛藤を生んだのは「ロマ書」の解釈をめぐるものである。

「人々上にある権威にしたがうべし。神によらぬ権威なくすべての権威は神より来ればなり」というパウロの言葉が「ロマ書」にはしたためられている。しかし、踏み絵を迫られるキリシタンにとっては、「上にある権威」に従ってマリア様の像を踏みつけることはできない。丸山は言う。

「キリスト教の社会史は、さきのパウロの秩序への服従倫理の教えと、この抵抗権――というより抵抗義務――との二元的緊張の歴史である。日常的には前者が妥当し、非日常的=非常事態には後者が発動する。そうして原則は後者にある。」

「唯一の見えざる神への絶対忠誠」が、日本的「原型」における集団的功利主義をわずかの間でも打ち破り、「万をこす信徒」が抵抗を貫いた。丸山は、「日本史上稀有の出来事」と評価している。

* * * * * * * * *

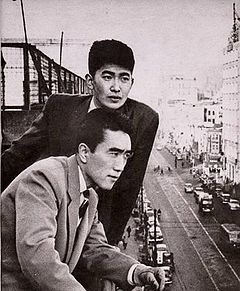

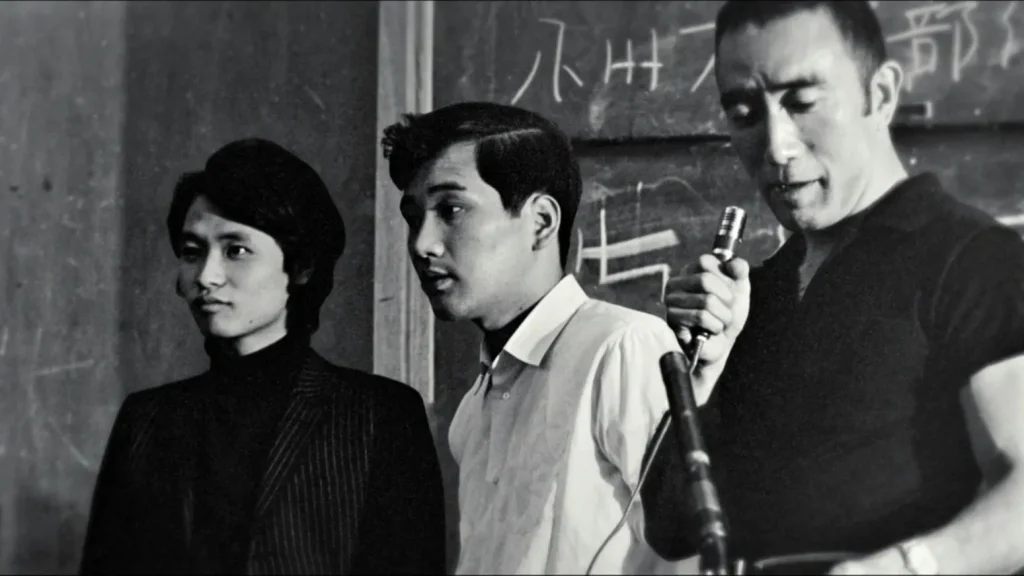

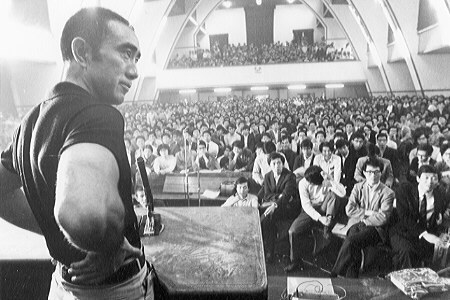

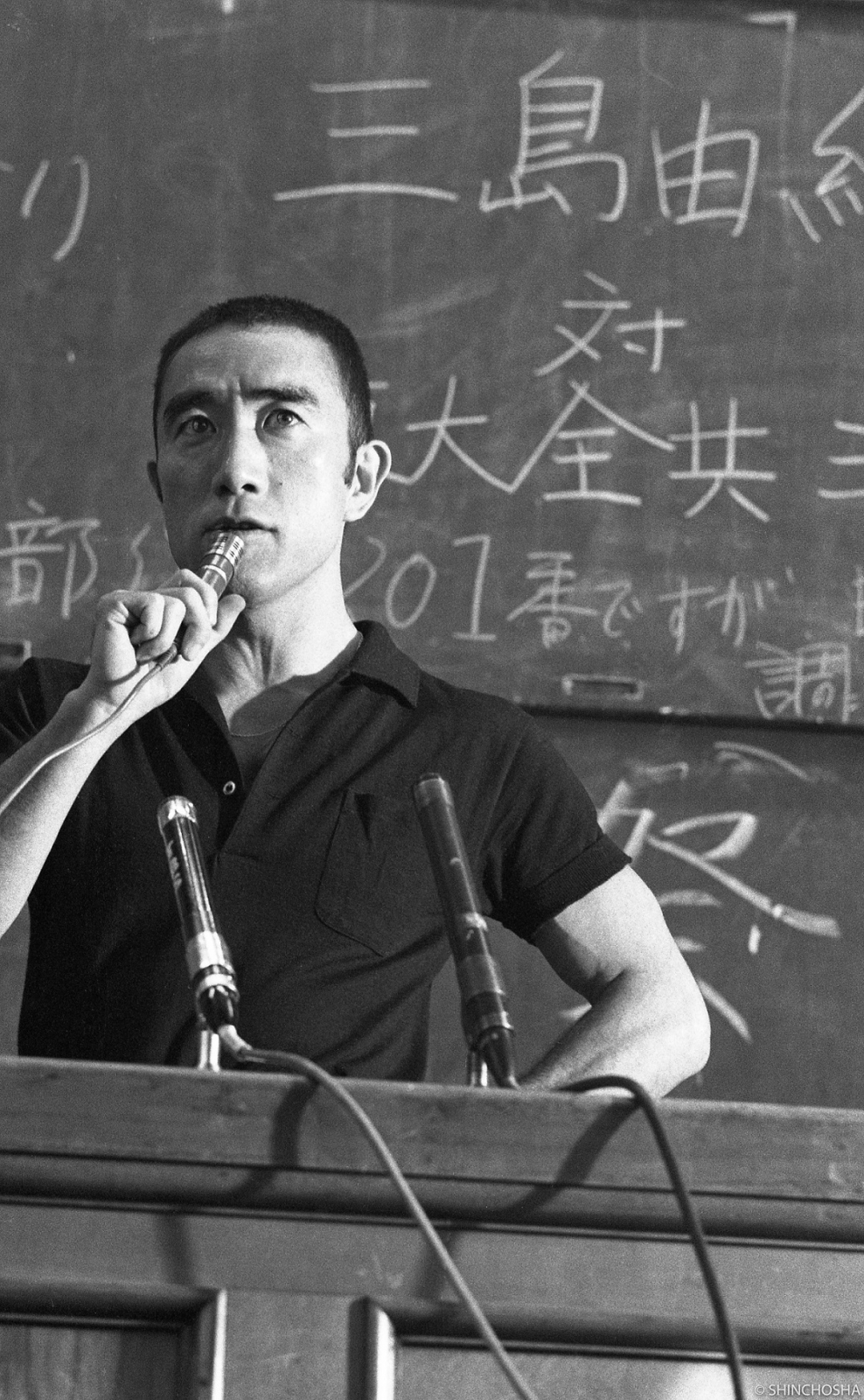

ところで、この講義録の中では若干部分的な箇所だが、三島由紀夫を考える上で大変興味をそそる部分がある。

キリシタンも弾圧し尽し、「天下泰平」という秩序倫理が徳川社会全般に行き渡った。しかし、明治維新以後、この秩序倫理が崩れ、社会にはある種のアナーキーな風潮が広まった。この「アナーキー」と「天皇」について、奇しくも丸山と三島が同じような構造を読み取っているのである。ただし、その照射角度、評価はまったく逆方向である。

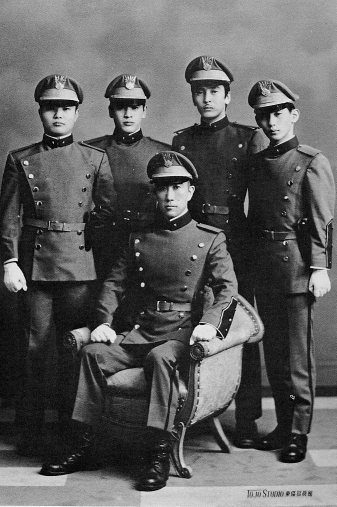

見やすいように、まずは三島の照射角度から見てみる。これは、『文化防衛論』で「文化概念としての天皇」論を展開した三島が、橋川文三からその論を批判され、その返答として書いた「公開状」の文面で見ることができる。

「(私は)過去二千年に一度も実現されなかったほどの、民主主義日本の「言論の自由」という、このもっとも尖端的な現象から、これに耐えて存立している天皇というものを逆証明し、そればかりでなく、現下の言論の自由が惹起している無秩序を、むしろ天皇の本質として逆規定しようとしているのです。こういう現象は実は一度も起きなかったことですから、私の証明方法は非歴史的あるいは超歴史的といえるでしょう。/私は、文化概念としての天皇、日本文化の一般意志なるものは、これを先験的に内包していたと考える者であり、しかもその兆候を、美的テロリズムの系譜の中に発見しようというのです。すなわち、言論の自由の至りつく文化的無秩序と、美的テロリズムの内包するアナーキズムとの接点を、天皇において見出そうというのです。そして、文化と政治との接点が、こんな妙なところでおそらく瞬間的に結びつこうとするところに、天皇というものの、比類のない性質を発見しようというわけです。」

「無秩序」や「アナーキズム」をも内包する姿こそ、「天皇の本質」と見る三島。一方、丸山は、同じ構造を見ながら、まったく別の由来と別の意味を探る。

「日本の維新以後の近代化の歴史は、江戸時代が営々として築き、蓄積してきた社会生活と文化生活における一切の「型」が、西欧化の波濤によって砂のように崩れていく一方的なプロセスであったともいえる。/古い型の解体から生じた混沌は、社会生活と文化活動における型の生長によってではなくて、天皇制という国家体制のワクをはめることで収拾されたのである。ごくスイーピング(大ざっぱ)にいえば、それは頂点では江戸時代における藩の家産官僚制的モメントを全国大に拡大し、これを底辺における持続的な「いえ」と「むら」共同体原理と直接にリンクさせた体制である。――頂点と底辺の間の広大な中間領域――つまりこれが社会生活と文化活動が営まれる場であるが――においては、近代化にともなう「型」の崩壊はひたすら進行するばかりであった。言語の混乱、礼儀=人間交際のルールの解体、職業のエートスの崩壊、職人の崩壊、calling(天職)の未成熟、かくて空間的・職業的な固有の持場感覚を失った中央(東京)への志向性の亢進、いわば「場」の意識という江戸時代の裏返しとしての「中央志向性」である。出世するには上京しなければという意識が一般化し、誰もが「官吏様」になりたがることになる。そして東京=中央では、天皇を頂点に天皇制官僚体系への一切の社会的価値の集中。/一見整然とした国家体制の内面にはいたるところ野放しのアナーキー、社会的=倫理的だけでなく、文化的アナーキーがとうとうと浸潤していたのである。」

アナーキズムまでその内部に包容せんとする天皇制。三島はこの姿に、「天皇」が独自に持つ「包括力」を見るが、丸山から見れば、これは逆に、「天皇制という国家体制のワク」の中に収拾された「野放しのアナーキー」でしかない。丸山は、この構造が戦後に行き着いた姿をこう見る。

「戦後の精神的「混乱」と人間行動の型の喪失は、実は維新の文明開化以後の継続現象であって、ただそのアナーキーを隠蔽していた天皇制国家体制およびそのイデオロギーが神通力を失ったために、一挙に爆発したものといってもいいすぎではない。」

戦後のこの姿は、三島から見ればこういうことになる。

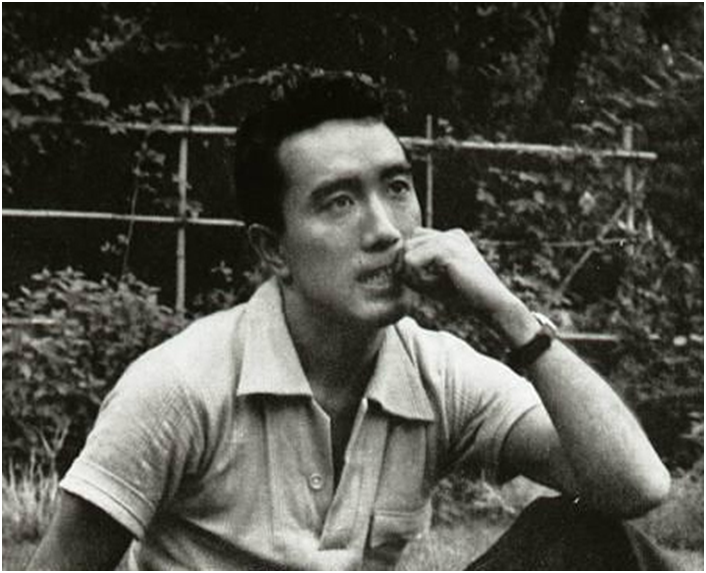

「私の中の二十五年間を考えると、その空虚に今さらびっくりする。私はほとんど「生きた」とはいえない。鼻をつまみながら通りすぎたのだ。/二十五年前に私が憎んだものは、多少形を変えはしたが、今もあいかわらずしぶとく生き永らえている。生き永らえているどころか、おどろくべき繁殖力で日本中に浸透してしまった。それは戦後民主主義とそこから生ずる偽善というおそるべきバチルスである。/こんな偽善と詐術は、アメリカの占領と共に終わるだろう、と考えていた私はずいぶん甘かった。おどろくべきことには、日本人は自ら進んで、それを自分の体質とすることを選んだのである。政治も、経済も、社会も、文化ですら。」(「果たし得ていない約束――私の中の二十五年」)

「戦後」に深く絶望していた三島。その姿が戦後の陰画だとすれば、丸山は文字通り、同じ構造の陽画を思い描いていた。三島の絶望の由来は、丸山の陽画によって逆照射されていると言える。

広大な領域に広がる社会的「無秩序」、「アナーキー」の荒野に、「天皇」というワクをはめただけの明治国家。とするならば、このワクが取り払われた戦後、そこに残るのは、荒野だけである。「天皇」はこの荒野をも包括するのだ、といくら無理強いに考えようとしたところで、三島の絶望はやはり隠れようがなかった。すでに存立基盤が失われていたのだ。