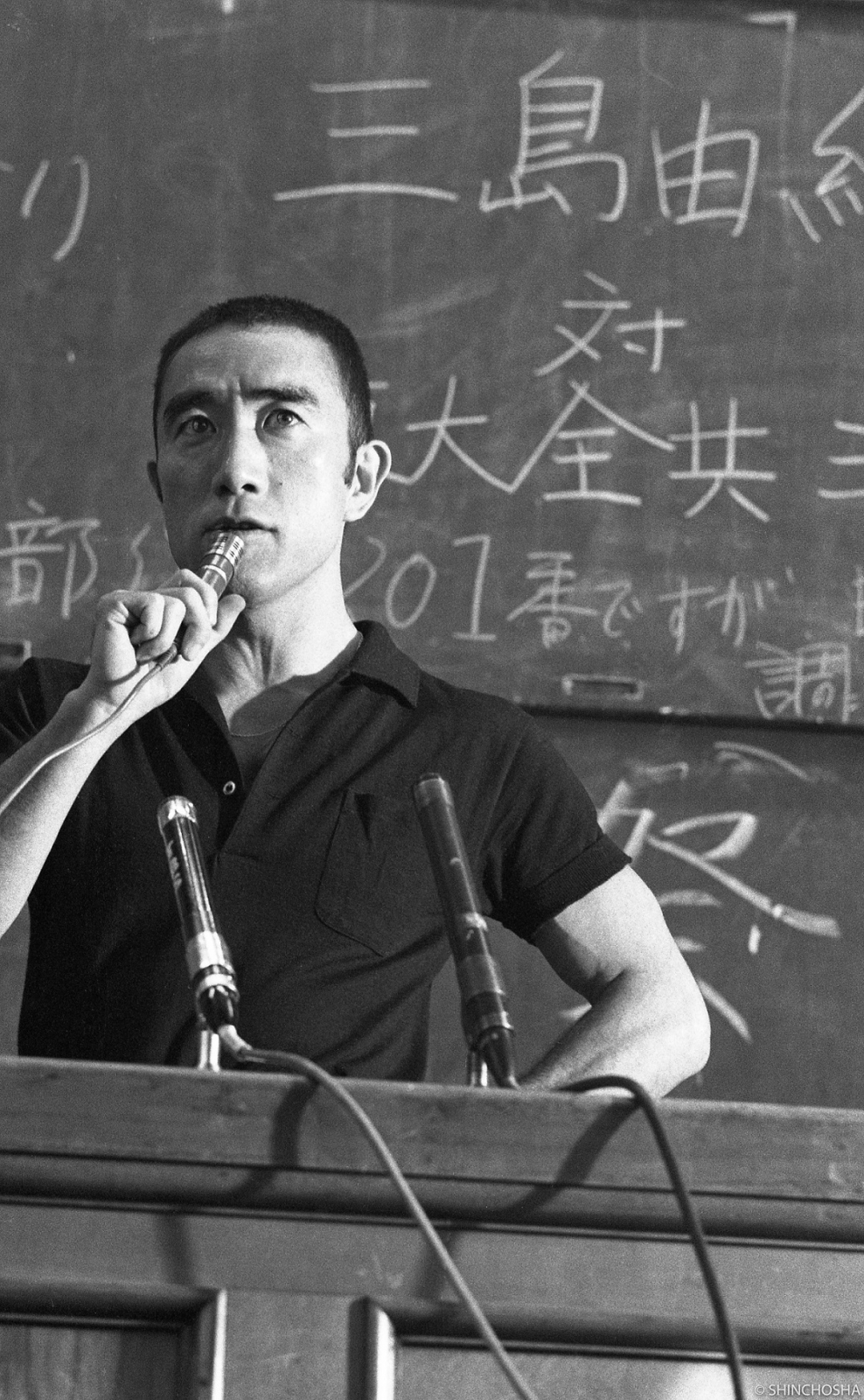

筒井清忠著『昭和期日本の構造--二・二六事件とその時代』(講談社学術文庫)という、まさに端倪すべからざる本がある。「三島由紀夫」という固有名詞は一度も出てこない。だが、ぼくの目には全篇、三島に対する「内在」的批判に映った。

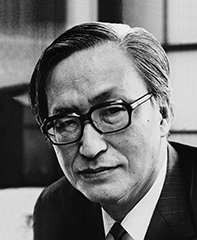

本書をひもとくと、まず最初に、第一章として「『日本ファシズム』論の再考察」が置かれている。戦後、日本型ファシズムを考えるうえで強い影響力を持った丸山眞男の諸論文に対する批判である。

丸山の論理は果たして有効か。丸山の行論の内実について、歴史的現実を実証しながら検証していく論理の歩みは見事である。その論点のほとんどに首肯するものがあった。

この第一章は丸山の生前のものだけに、丸山自身の反応も知りたいところだが、ぼくの知る限り直接の言及はなかったと思う。しかし、丸山は対談などで、過去に書いた自身の「荻生徂徠」論や『超国家主義の論理と心理』などについて「不完全なものだった」という趣旨の発言をしている。このあたり筒井の指摘に応えるものだったのかもしれない。

この第一章以降は全篇、「三島由紀夫」という固有名詞のない三島批判である。

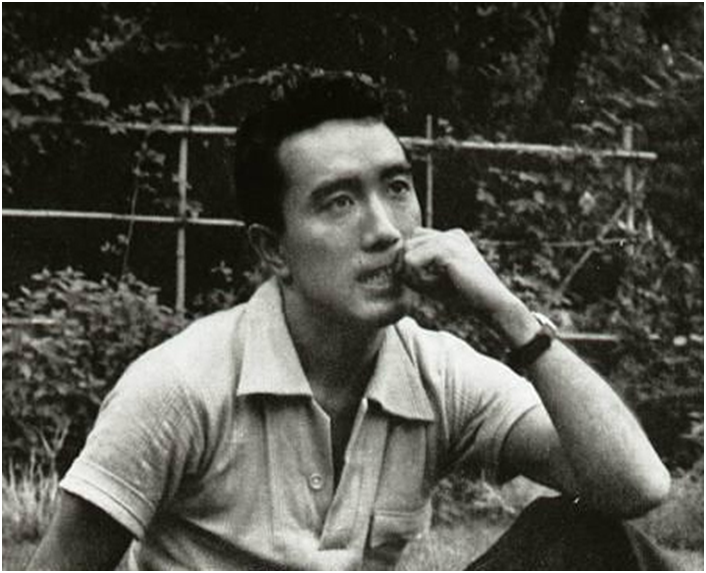

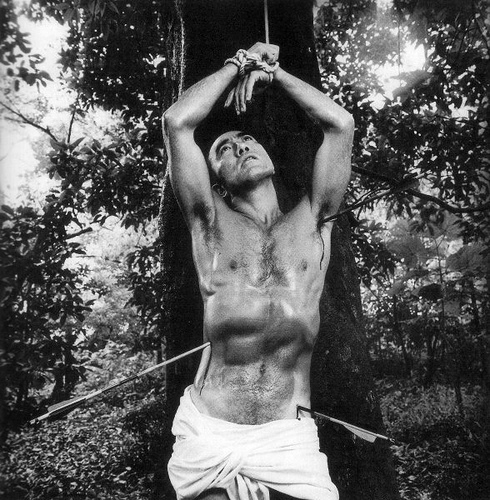

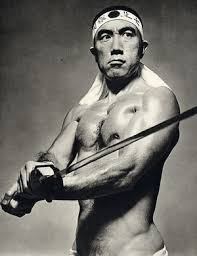

正確に言えば、こういうことである。三島は、日本文化の極に、華道や茶道、剣道から柔道、さらにはアナキズムにいたるまでのすべての「文化」現象を包括する「ゾルレンとしての天皇」を見るが、その「ゾルレンとしての天皇」を取り戻すべく自らの命を差し出して奮闘したのが、2・26事件の青年将校たちであった、という。では、本当に、彼らはそうであったのか、という疑問に答えたのが本書である。

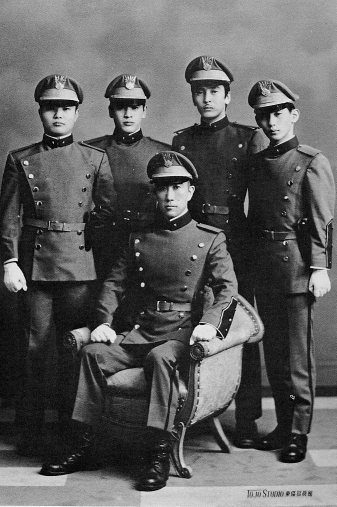

筒井は、彼ら青年将校たちの類型をまず二つに分ける。①「事件の目的を『斬奸』行動のみに限定して捉えている『天皇主義』とでもいうべき類型」。②「『上部工作』を通しての『政治的変革』を目指した『改造主義」』とでもいうべき類型」。

①の類型が、言うまでもなく三島の考える青年将校の類型。筒井の挙げる典型例は、高橋太郎少尉。「君国を思う以外総てを超脱した境涯、ここに百世、人をして立たしむる源があるのだ。こうしたならば人がほめてくれるだろうと思う心には、既に人が認めてくれなければ善と雖もなさぬという心を裏書している。総てを誠心に問え、他人を対象とする勿れ」と書く。昭和天皇に裏切られた事件後、世を去り、三島の書く『英霊の声』の中で、「などてすめろぎは人となりたまいし」と恨みの声を発するのは、彼を典型例とするものだろう。

しかし、2・26事件を指導したグループの中核をなす磯辺浅一や栗原安秀らは、明らかに②の「改造主義」に分類される。

では、これらの「改造主義」青年将校たちのクーデター・プラン、「上部工作」工程表とはどのようなものだったのか。この現実政治における彼らのクーデター・プランを克明に追跡し、しかも昭和天皇側によりどのように覆されていったのかを検証していく論述、ここに本書の真骨頂がある。

まず、暗殺の対象である。岡田啓介首相をはじめ、内閣の有力者を倒し、青年将校側に反対するであろう元老筋や、陸軍内部の反対サイドも抹殺する。事件後、真っ先に皇居内に通じる門をひとつ確保し、青年将校側に同調する有力者を皇居内に誘導、昭和天皇に対し、政治経済構造を改造させる「昭和維新」の号令をかけさせる旨、次々に奏上させる。

このクーデター・プランの成否のポイントは、内閣交代が成るかどうかにかかっていた。結局は人違いで存命していた岡田首相の消息が問題なのではない。天皇が新内閣組閣を命ずるかどうか、という問題だった。組閣となれば、青年将校たちの息のかかった首班指名となりかねない。そのとき、宮中にあってこの事態を防いだのが、内大臣秘書官長の木戸幸一だった。木戸は内閣をそのままとし、鎮圧一筋を奏上した。

筒井の描く2・26事件攻防史は、すでに学術論文の域を超えて、歴史ドキュメントの観がある。そのドキュメントを見る限り、ややもすれば2・26事件の青年将校には具体的な改造プランはなかったとする一般的な見方は成り立たないことがわかる。実を言えば、ぼく自身、この本を読むまではこの一般的な見方の中にいたのだが、本書で事実を知るにいたった。

つまり、歴史的な事実から見るならば、三島の捉えていたような「天皇主義」、あるいは「ゾルレンとしての天皇」という考え方をしていた青年将校はそれほど多くはなく、さらに言えば、事件の中心的な青年将校ではなかった、ということである。

本書は、三島問題や戦前の国体論議を考えるうえで、実に「痒いところに手が届く」ような本である。次いで、ちょっと三島と離れて、2・26事件の中心人物、磯部浅一の思想形成を見てみると、言うまでもなく北一輝に突き当たる。

北の考え方をまっすぐに実現しようとした磯部は、「日本は民主国家である」と喝破する。その拠って立つ北の基本思想が、従来の「天皇の国民」を逆転させた「国民の天皇」という言葉に象徴されていることはよく知られているところである。

本書は、戦前において、それを実現させるべき天皇と議会の一体関係のあり方を分析し、そのバリエーションを探りながら、美濃部達吉の天皇機関説との内縁関係、あるいは明治憲法を設計した伊藤博文との思想関係をたぐっていく。

この後の論述発展を踏まえても、実に端倪すべからざる書である。

本書をひもとくと、まず最初に、第一章として「『日本ファシズム』論の再考察」が置かれている。戦後、日本型ファシズムを考えるうえで強い影響力を持った丸山眞男の諸論文に対する批判である。

丸山の論理は果たして有効か。丸山の行論の内実について、歴史的現実を実証しながら検証していく論理の歩みは見事である。その論点のほとんどに首肯するものがあった。

この第一章は丸山の生前のものだけに、丸山自身の反応も知りたいところだが、ぼくの知る限り直接の言及はなかったと思う。しかし、丸山は対談などで、過去に書いた自身の「荻生徂徠」論や『超国家主義の論理と心理』などについて「不完全なものだった」という趣旨の発言をしている。このあたり筒井の指摘に応えるものだったのかもしれない。

この第一章以降は全篇、「三島由紀夫」という固有名詞のない三島批判である。

正確に言えば、こういうことである。三島は、日本文化の極に、華道や茶道、剣道から柔道、さらにはアナキズムにいたるまでのすべての「文化」現象を包括する「ゾルレンとしての天皇」を見るが、その「ゾルレンとしての天皇」を取り戻すべく自らの命を差し出して奮闘したのが、2・26事件の青年将校たちであった、という。では、本当に、彼らはそうであったのか、という疑問に答えたのが本書である。

筒井は、彼ら青年将校たちの類型をまず二つに分ける。①「事件の目的を『斬奸』行動のみに限定して捉えている『天皇主義』とでもいうべき類型」。②「『上部工作』を通しての『政治的変革』を目指した『改造主義」』とでもいうべき類型」。

①の類型が、言うまでもなく三島の考える青年将校の類型。筒井の挙げる典型例は、高橋太郎少尉。「君国を思う以外総てを超脱した境涯、ここに百世、人をして立たしむる源があるのだ。こうしたならば人がほめてくれるだろうと思う心には、既に人が認めてくれなければ善と雖もなさぬという心を裏書している。総てを誠心に問え、他人を対象とする勿れ」と書く。昭和天皇に裏切られた事件後、世を去り、三島の書く『英霊の声』の中で、「などてすめろぎは人となりたまいし」と恨みの声を発するのは、彼を典型例とするものだろう。

しかし、2・26事件を指導したグループの中核をなす磯辺浅一や栗原安秀らは、明らかに②の「改造主義」に分類される。

では、これらの「改造主義」青年将校たちのクーデター・プラン、「上部工作」工程表とはどのようなものだったのか。この現実政治における彼らのクーデター・プランを克明に追跡し、しかも昭和天皇側によりどのように覆されていったのかを検証していく論述、ここに本書の真骨頂がある。

まず、暗殺の対象である。岡田啓介首相をはじめ、内閣の有力者を倒し、青年将校側に反対するであろう元老筋や、陸軍内部の反対サイドも抹殺する。事件後、真っ先に皇居内に通じる門をひとつ確保し、青年将校側に同調する有力者を皇居内に誘導、昭和天皇に対し、政治経済構造を改造させる「昭和維新」の号令をかけさせる旨、次々に奏上させる。

このクーデター・プランの成否のポイントは、内閣交代が成るかどうかにかかっていた。結局は人違いで存命していた岡田首相の消息が問題なのではない。天皇が新内閣組閣を命ずるかどうか、という問題だった。組閣となれば、青年将校たちの息のかかった首班指名となりかねない。そのとき、宮中にあってこの事態を防いだのが、内大臣秘書官長の木戸幸一だった。木戸は内閣をそのままとし、鎮圧一筋を奏上した。

筒井の描く2・26事件攻防史は、すでに学術論文の域を超えて、歴史ドキュメントの観がある。そのドキュメントを見る限り、ややもすれば2・26事件の青年将校には具体的な改造プランはなかったとする一般的な見方は成り立たないことがわかる。実を言えば、ぼく自身、この本を読むまではこの一般的な見方の中にいたのだが、本書で事実を知るにいたった。

つまり、歴史的な事実から見るならば、三島の捉えていたような「天皇主義」、あるいは「ゾルレンとしての天皇」という考え方をしていた青年将校はそれほど多くはなく、さらに言えば、事件の中心的な青年将校ではなかった、ということである。

本書は、三島問題や戦前の国体論議を考えるうえで、実に「痒いところに手が届く」ような本である。次いで、ちょっと三島と離れて、2・26事件の中心人物、磯部浅一の思想形成を見てみると、言うまでもなく北一輝に突き当たる。

北の考え方をまっすぐに実現しようとした磯部は、「日本は民主国家である」と喝破する。その拠って立つ北の基本思想が、従来の「天皇の国民」を逆転させた「国民の天皇」という言葉に象徴されていることはよく知られているところである。

本書は、戦前において、それを実現させるべき天皇と議会の一体関係のあり方を分析し、そのバリエーションを探りながら、美濃部達吉の天皇機関説との内縁関係、あるいは明治憲法を設計した伊藤博文との思想関係をたぐっていく。

この後の論述発展を踏まえても、実に端倪すべからざる書である。