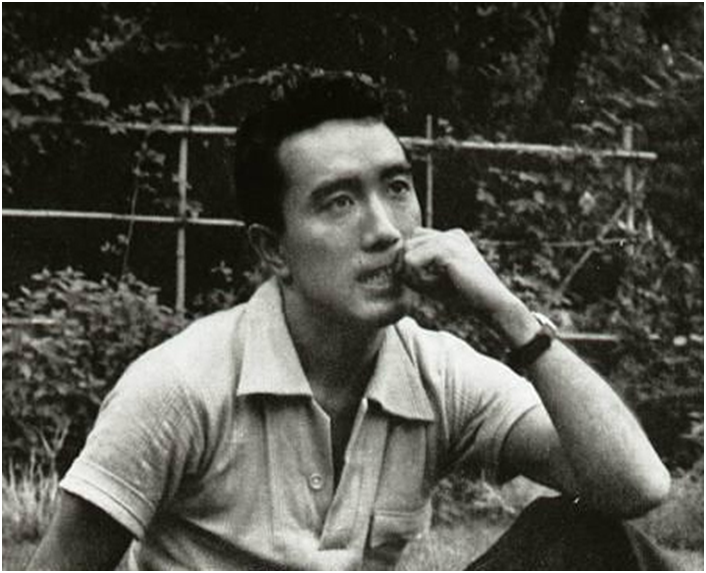

三島由紀夫の著作に『文化防衛論』という本がある。現在、ちくま文庫で入手できるが、三島の思想を知ろうと思えば、まずはこの本を熟読しなければならない。1968年7月に発表されたもので、三島の死の2年半ほど前に書かれた。『憂国』や『英霊の声』などで深化してきた「文化概念としての天皇」という三島独自の考え方をよりわかりやすく説明したものである。

ぼくはこの本は再読、三読した。だが、その結果としては残念ながら、ぼく自身を根底まで納得させるような論理を見つけ出すことができなかった。実を言うと、日本文化に基礎を与えたい三島の心情といったものはわからなくはない。だが、たとえばそれをぼく自身の人生の行動規範に据えようという考えはどうしても起こらなかった。

なぜだろうか。ぼくが考えるところでは、三島のそれはやはり論理破綻を起こしており、自身の人生規範を打ち立てるには、もっと深い基礎を持たなければならないと思うからだ。

では、どのように論理破綻を起こしているのか。それをまず摘記しよう。最初に、三島の考える「日本文化」の定義の一側面を見てみよう。

――文化は、ものとしての帰結を持つにしても、その生きた態様においては、ものではなく、又、発現以前の無形の国民精神でもなく、一つの形(フォルム)であり、国民精神が透かし見られる一種透明な結晶体であり、いかに混濁した形をとろうとも、それがすでに「形」において魂を透かす程度の透明度を得たものであると考えられ、従って、いわゆる芸術作品のみでなく、行動及び行動様式をも包含する。文化とは、能の一つの型から、月明の夜ニューギニアの海上に浮上した人間魚雷から日本刀をふりかざして躍り出て戦死した一海軍士官の行動をも包括し、又、特攻隊の幾多の遺書をも包含する。源氏物語から現代小説まで、万葉集から前衛短歌まで、中尊寺の仏像から現代彫刻まで、華道、茶道から、剣道、柔道まで、のみならず、歌舞伎からヤクザのチャンバラ映画まで、禅から軍隊の作法まで、すべて「菊と刀」の双方を包摂する、日本的なものの透かし見られるフォルムをさす。

「文化概念としての天皇」は、これら雑多なあらゆる文化形態を一手に包摂する。これが三島の考える「文化」と「天皇」との関係である。そして、三島は、その日本文化のうち「菊と刀」の「刀」の部分、「武」の部分を最重視する。

――現代では、「菊と刀」の「刀」が断たれた結果、日本文化の特質の一つでもある、際限もないエモーショナルなだらしなさが現われており、戦時中は、「菊」が断たれた結果、別の方向に欺瞞と偽善が生じたのであった。/創造的主体の自由と、その生命の連続性を守るには政体を選ばなければならない。ここに何を守るのか、いかに守るのか、という行動の問題がはじまるのである。/「守る」とはつねに剣の原理である。/守るという行為には、かくて必ず危険がつきまとい、自己を守るのにすら自己放棄が必須になる。平和を守るにはつねに暴力の用意が必要であり、守る対象と守る行為との間には、永遠のパラドックスが存在するのである。

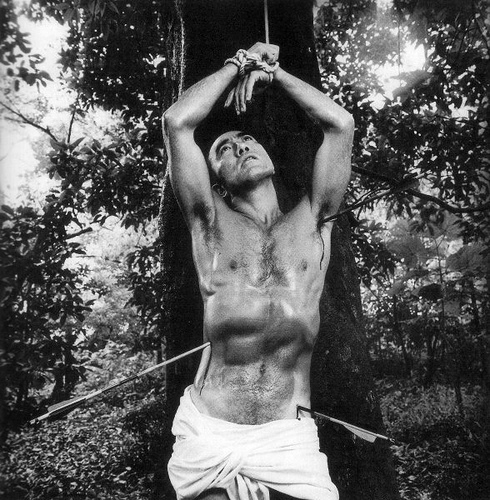

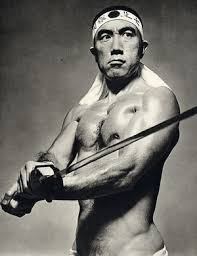

三島は、日本文化の「武」の部分を表現するときに、しばしば「日本刀」のイメージで表そうとする。ニューギニアの海上で日本刀をふりかざす海軍士官、また別の随筆で触れている例だが、何千何万といるソ連兵の群れに日本刀一振りで立ち向かっていった陸軍士官、といったイメージである。

捨身の末の抜き身の日本刀といったイメージだろうか。たしかに、いかにもヒロイックではあるが、日本刀は別の場でも使われる。「百人切り」は出さないとしても、たとえば2・26事件の前史にあたる相沢事件というものがあった。2・26事件首班将校と同じ皇道派に属する相沢陸軍中佐が、対立する統制派の中核、永田鉄山陸軍軍務局長を切り殺した事件だ。

このとき、「日本刀」は「文化」と言えるだろうか。仮に「捨身の末の抜き身」の思想が文化と言えるとすれば、日本刀に限らず、捨身の覚悟のナイフ、捨身の覚悟の発砲、捨身の覚悟の砲撃、捨身の覚悟の核攻撃ということもありえるだろう。この矛盾に気がつかない三島は、次のように筆を走らせる。

――「みやび」は、宮廷の文化的精華であり、それへのあこがれであったが、非常の時には、「みやび」はテロリズムの形態をさえとった。すなわち、文化概念としての天皇は、国家権力と秩序の側だけにあるのみではなく、無秩序の側へも手をさしのべていたのである。/天皇のための蹶起は、文化様式に背反せぬ限り、容認されるべきであったが、西欧的立憲君主政体に固執した昭和の天皇制は、二・二六事件の「みやび」を理解する力を喪っていた。

この「みやび」が、『憂国』や『英霊の声』を貫いているものだが、いかに捨身の覚悟を固めていようとも、いったん刀を振り下ろした瞬間、あるいは発砲した瞬間に、その行為は、「みやび」や「文化」と呼ばれる領域を離れ、政治的暗殺の領域に身を移すのである。

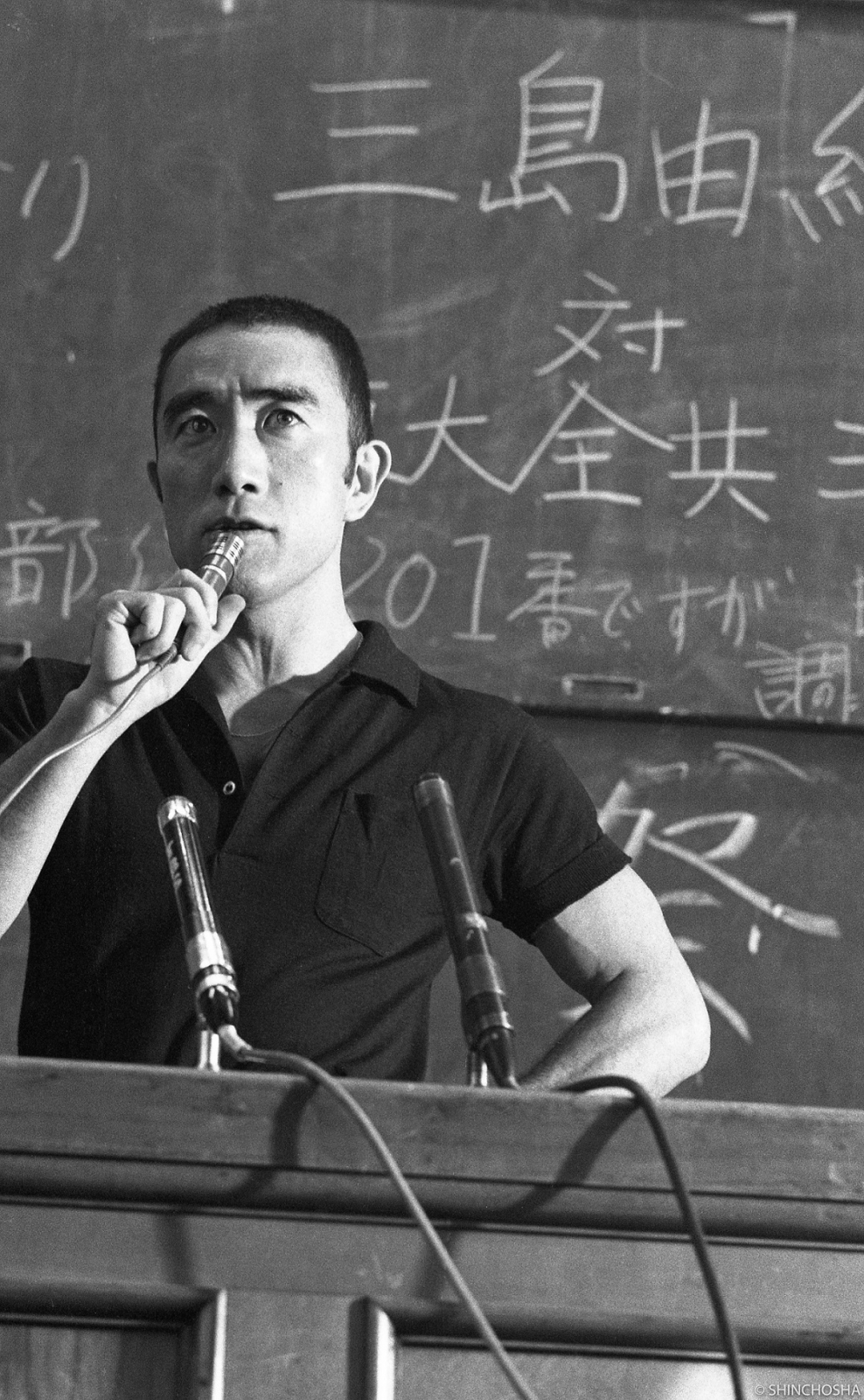

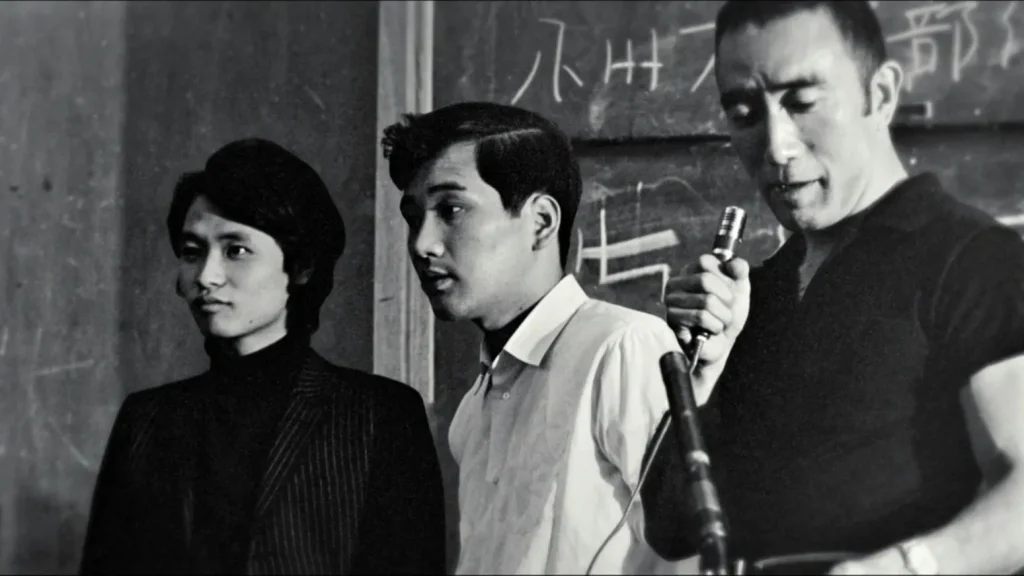

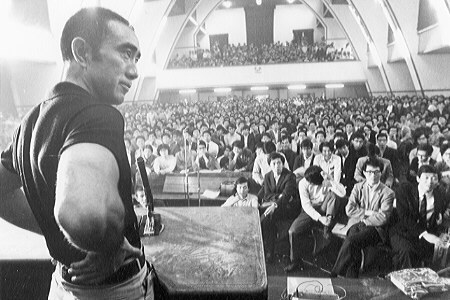

『文化防衛論』を執筆していたころ、三島は一橋大学で学生相手にティーチインを行い、こう述べている。

――政治の本当の顔というのは、人間が全身的にぶつかり合い、相手の立場、相手の思想、相手のあらゆるものを抹殺するか、あるいは自分が抹殺されるか、人間の決闘の場であります。それが言論を通じて徐々に徐々に高められてきたのが政治の姿であります。

ひとつの政治観として正しいと思うが、三島が先に言及していた「みやび」や「日本刀」、「武」による「文化」なるものは、すでにこの「政治の姿」の領域に入ってしまっている。ここに三島の論理破綻がある。三島は、「文化概念としての天皇」を称揚し、政治の領域での天皇の顔を捨象するが、「武」を包摂した「天皇」はすでに「政治の姿」そのものなのである。

では、「政治の姿」そのものである「天皇」は、その重臣たちが次々に暗殺された2・26事件について、「みやび」であるとして黙認することができただろうか。歴史的現実としての昭和天皇は「西欧的立憲君主政体に固執」していたから、そのような事件を黙認できなかったのではない。黙認していたのでは自身の政体が維持できないと判断したからこそ、即時排除の命令を出したのである。ここに三島の論理破綻と迷蒙がある。

実を言えば、三島自身、『文化防衛論』発表直後に上記のような論理破綻について、見事に指摘されていた。1968年の「中央公論」9月号に発表された橋川文三の『美の論理と政治の論理』である。

橋川は2点にわたって『文化防衛論』を批判。1点目は、たとえ「文化概念としての天皇」という考え方がありえたとしても、明治近代国家の一権力装置として組み込まれた時点でそのようなあり方は終わったとする点。たとえば西南戦争や幸徳秋水などの存在は、明治天皇制は包摂しえていない。第2点は、橋川の文章から引用しておこう。

――もう一つの疑問は、天皇擁護のために「天皇と軍隊とを栄誉の絆でつないでおくことが急務」とされ、しかもその目的は「政治概念としての天皇ではなく、文化概念としての天皇の復活を促すものでなければならぬ」という部分である。/私の理解では、まさに「文化概念としての天皇制」が現実化したのちに、はじめて成立しうるような天皇と軍との関係を三島はロマンティクに先取りしているのではないかと思われるのだが、もしそうだとすれば、それは論理的にはもちろん、事実の手順からいっても、不可能な空想である。実現の可能性があるのは、天皇の政治化という以外のものではないであろう。

橋川の第2の疑問は、上記に展開してきたぼくの論点とまったく同じだが(ぼく自身、橋川の文章に考えるヒントをもらっていたわけだが)、この指摘は、三島にとって致命的に痛いものではなかったか、と思う。

たとえば、2・26事件の後に、「文化概念としての天皇」ではなく、「政治概念としての天皇」の顔が残るとすれば、「みやび」などという価値は存在の余地はなく、『憂国』や『英霊の声』という作品は成り立ちにくいのではないだろうか。

「などてすめろぎはひととなりたまいし」という「英霊の声」に対して、「なぜなら、天皇は政治の領域にいるからだ。政治の領域に存在する限り『ひと』として支配・被支配関係を通じて政治的影響を与え続けなければならないからだ。その影響力を失った時、政治的存在としての天皇の権力構造は消滅してしまう」という素気無い答えしか返ってこようがない。(現実にはほとんど常にそうであるわけだが)

橋川の指摘に対して、三島は翌月の「中央公論」10月号に、「橋川文三氏への公開状」なる回答を書いている。三島は正直に「ギャフンと参った」と書き、「貴兄はみごとに私のゴマカシと論理的欠陥を衝かれ、それを手づかみで読者の前にさし出されました」とした。

しかし、その後に少しだけ展開した「ゴマカシと論理的欠陥」に対する弁解は、ぼくの目には新たな「ゴマカシ」にしか見えなかった。第1点への弁解は、容共政権の成立に歯止めをかけるため、「文化概念としての天皇」のフレキシビリティに警戒を与えた、というもの。第2点に対しては、「このための技術的処置であり、予防策」である、というもの。

ぼくもそうだが、橋川は、三島における「武」、三島における「刀」を問うている。それらを支える精神的な面が文化の領域に入ることもあるだろうが、ひとたびそれらを振るった瞬間、あるいはひとたび発砲した瞬間、それらは政治の領域の現象となるのではないか、と問うている。

三島はこれらの問いに目を瞑ったまま、1970年11月25日、陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地の東部方面総監部の総監室に籠城し割腹自殺した。他人を傷つけることはなかった。それが三島流の回答だったのかもしれないが、その後政治的にも何も起こらなかった。

言葉を飾らずに言えば、三島はつくづく哀れな人間だと思う。橋川の批判に対して、これまでの自己を破壊するほどの根底的な回答を模索したなら、その後またちがった三島の生の展開を見ることができたのではないか、と思えるのだが。

ぼくはこの本は再読、三読した。だが、その結果としては残念ながら、ぼく自身を根底まで納得させるような論理を見つけ出すことができなかった。実を言うと、日本文化に基礎を与えたい三島の心情といったものはわからなくはない。だが、たとえばそれをぼく自身の人生の行動規範に据えようという考えはどうしても起こらなかった。

なぜだろうか。ぼくが考えるところでは、三島のそれはやはり論理破綻を起こしており、自身の人生規範を打ち立てるには、もっと深い基礎を持たなければならないと思うからだ。

では、どのように論理破綻を起こしているのか。それをまず摘記しよう。最初に、三島の考える「日本文化」の定義の一側面を見てみよう。

――文化は、ものとしての帰結を持つにしても、その生きた態様においては、ものではなく、又、発現以前の無形の国民精神でもなく、一つの形(フォルム)であり、国民精神が透かし見られる一種透明な結晶体であり、いかに混濁した形をとろうとも、それがすでに「形」において魂を透かす程度の透明度を得たものであると考えられ、従って、いわゆる芸術作品のみでなく、行動及び行動様式をも包含する。文化とは、能の一つの型から、月明の夜ニューギニアの海上に浮上した人間魚雷から日本刀をふりかざして躍り出て戦死した一海軍士官の行動をも包括し、又、特攻隊の幾多の遺書をも包含する。源氏物語から現代小説まで、万葉集から前衛短歌まで、中尊寺の仏像から現代彫刻まで、華道、茶道から、剣道、柔道まで、のみならず、歌舞伎からヤクザのチャンバラ映画まで、禅から軍隊の作法まで、すべて「菊と刀」の双方を包摂する、日本的なものの透かし見られるフォルムをさす。

「文化概念としての天皇」は、これら雑多なあらゆる文化形態を一手に包摂する。これが三島の考える「文化」と「天皇」との関係である。そして、三島は、その日本文化のうち「菊と刀」の「刀」の部分、「武」の部分を最重視する。

――現代では、「菊と刀」の「刀」が断たれた結果、日本文化の特質の一つでもある、際限もないエモーショナルなだらしなさが現われており、戦時中は、「菊」が断たれた結果、別の方向に欺瞞と偽善が生じたのであった。/創造的主体の自由と、その生命の連続性を守るには政体を選ばなければならない。ここに何を守るのか、いかに守るのか、という行動の問題がはじまるのである。/「守る」とはつねに剣の原理である。/守るという行為には、かくて必ず危険がつきまとい、自己を守るのにすら自己放棄が必須になる。平和を守るにはつねに暴力の用意が必要であり、守る対象と守る行為との間には、永遠のパラドックスが存在するのである。

三島は、日本文化の「武」の部分を表現するときに、しばしば「日本刀」のイメージで表そうとする。ニューギニアの海上で日本刀をふりかざす海軍士官、また別の随筆で触れている例だが、何千何万といるソ連兵の群れに日本刀一振りで立ち向かっていった陸軍士官、といったイメージである。

捨身の末の抜き身の日本刀といったイメージだろうか。たしかに、いかにもヒロイックではあるが、日本刀は別の場でも使われる。「百人切り」は出さないとしても、たとえば2・26事件の前史にあたる相沢事件というものがあった。2・26事件首班将校と同じ皇道派に属する相沢陸軍中佐が、対立する統制派の中核、永田鉄山陸軍軍務局長を切り殺した事件だ。

このとき、「日本刀」は「文化」と言えるだろうか。仮に「捨身の末の抜き身」の思想が文化と言えるとすれば、日本刀に限らず、捨身の覚悟のナイフ、捨身の覚悟の発砲、捨身の覚悟の砲撃、捨身の覚悟の核攻撃ということもありえるだろう。この矛盾に気がつかない三島は、次のように筆を走らせる。

――「みやび」は、宮廷の文化的精華であり、それへのあこがれであったが、非常の時には、「みやび」はテロリズムの形態をさえとった。すなわち、文化概念としての天皇は、国家権力と秩序の側だけにあるのみではなく、無秩序の側へも手をさしのべていたのである。/天皇のための蹶起は、文化様式に背反せぬ限り、容認されるべきであったが、西欧的立憲君主政体に固執した昭和の天皇制は、二・二六事件の「みやび」を理解する力を喪っていた。

この「みやび」が、『憂国』や『英霊の声』を貫いているものだが、いかに捨身の覚悟を固めていようとも、いったん刀を振り下ろした瞬間、あるいは発砲した瞬間に、その行為は、「みやび」や「文化」と呼ばれる領域を離れ、政治的暗殺の領域に身を移すのである。

『文化防衛論』を執筆していたころ、三島は一橋大学で学生相手にティーチインを行い、こう述べている。

――政治の本当の顔というのは、人間が全身的にぶつかり合い、相手の立場、相手の思想、相手のあらゆるものを抹殺するか、あるいは自分が抹殺されるか、人間の決闘の場であります。それが言論を通じて徐々に徐々に高められてきたのが政治の姿であります。

ひとつの政治観として正しいと思うが、三島が先に言及していた「みやび」や「日本刀」、「武」による「文化」なるものは、すでにこの「政治の姿」の領域に入ってしまっている。ここに三島の論理破綻がある。三島は、「文化概念としての天皇」を称揚し、政治の領域での天皇の顔を捨象するが、「武」を包摂した「天皇」はすでに「政治の姿」そのものなのである。

では、「政治の姿」そのものである「天皇」は、その重臣たちが次々に暗殺された2・26事件について、「みやび」であるとして黙認することができただろうか。歴史的現実としての昭和天皇は「西欧的立憲君主政体に固執」していたから、そのような事件を黙認できなかったのではない。黙認していたのでは自身の政体が維持できないと判断したからこそ、即時排除の命令を出したのである。ここに三島の論理破綻と迷蒙がある。

実を言えば、三島自身、『文化防衛論』発表直後に上記のような論理破綻について、見事に指摘されていた。1968年の「中央公論」9月号に発表された橋川文三の『美の論理と政治の論理』である。

橋川は2点にわたって『文化防衛論』を批判。1点目は、たとえ「文化概念としての天皇」という考え方がありえたとしても、明治近代国家の一権力装置として組み込まれた時点でそのようなあり方は終わったとする点。たとえば西南戦争や幸徳秋水などの存在は、明治天皇制は包摂しえていない。第2点は、橋川の文章から引用しておこう。

――もう一つの疑問は、天皇擁護のために「天皇と軍隊とを栄誉の絆でつないでおくことが急務」とされ、しかもその目的は「政治概念としての天皇ではなく、文化概念としての天皇の復活を促すものでなければならぬ」という部分である。/私の理解では、まさに「文化概念としての天皇制」が現実化したのちに、はじめて成立しうるような天皇と軍との関係を三島はロマンティクに先取りしているのではないかと思われるのだが、もしそうだとすれば、それは論理的にはもちろん、事実の手順からいっても、不可能な空想である。実現の可能性があるのは、天皇の政治化という以外のものではないであろう。

橋川の第2の疑問は、上記に展開してきたぼくの論点とまったく同じだが(ぼく自身、橋川の文章に考えるヒントをもらっていたわけだが)、この指摘は、三島にとって致命的に痛いものではなかったか、と思う。

たとえば、2・26事件の後に、「文化概念としての天皇」ではなく、「政治概念としての天皇」の顔が残るとすれば、「みやび」などという価値は存在の余地はなく、『憂国』や『英霊の声』という作品は成り立ちにくいのではないだろうか。

「などてすめろぎはひととなりたまいし」という「英霊の声」に対して、「なぜなら、天皇は政治の領域にいるからだ。政治の領域に存在する限り『ひと』として支配・被支配関係を通じて政治的影響を与え続けなければならないからだ。その影響力を失った時、政治的存在としての天皇の権力構造は消滅してしまう」という素気無い答えしか返ってこようがない。(現実にはほとんど常にそうであるわけだが)

橋川の指摘に対して、三島は翌月の「中央公論」10月号に、「橋川文三氏への公開状」なる回答を書いている。三島は正直に「ギャフンと参った」と書き、「貴兄はみごとに私のゴマカシと論理的欠陥を衝かれ、それを手づかみで読者の前にさし出されました」とした。

しかし、その後に少しだけ展開した「ゴマカシと論理的欠陥」に対する弁解は、ぼくの目には新たな「ゴマカシ」にしか見えなかった。第1点への弁解は、容共政権の成立に歯止めをかけるため、「文化概念としての天皇」のフレキシビリティに警戒を与えた、というもの。第2点に対しては、「このための技術的処置であり、予防策」である、というもの。

ぼくもそうだが、橋川は、三島における「武」、三島における「刀」を問うている。それらを支える精神的な面が文化の領域に入ることもあるだろうが、ひとたびそれらを振るった瞬間、あるいはひとたび発砲した瞬間、それらは政治の領域の現象となるのではないか、と問うている。

三島はこれらの問いに目を瞑ったまま、1970年11月25日、陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地の東部方面総監部の総監室に籠城し割腹自殺した。他人を傷つけることはなかった。それが三島流の回答だったのかもしれないが、その後政治的にも何も起こらなかった。

言葉を飾らずに言えば、三島はつくづく哀れな人間だと思う。橋川の批判に対して、これまでの自己を破壊するほどの根底的な回答を模索したなら、その後またちがった三島の生の展開を見ることができたのではないか、と思えるのだが。