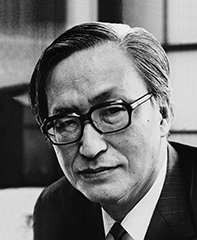

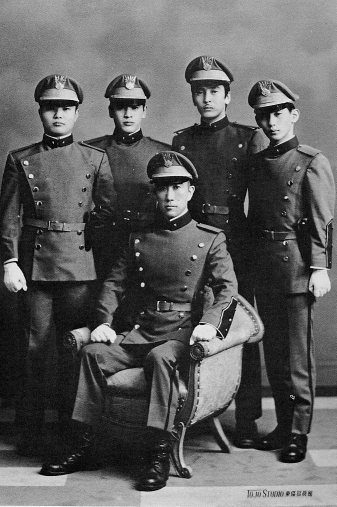

三島由紀夫に『絹と明察』(新潮文庫)という小説がある。一言で言えば「西洋的知性が日本的心情の前に敗北する様をエンターテイメント的に描いた、三島版プロレタリア文学」という評になろうか。三島の代表作である『金閣寺』や『仮面の告白』などとはかなりテイストの異なる小説だ。どうテイストが異なるかと言えば、三島の小説にしては珍しく、素直にストーリーの展開を読むことのできる作品、という意味合いだ。

1954年の近江絹糸(滋賀県)のいわゆる人権争議ストに取材したこの作品は、経営者(小説では駒沢善次郎という社長)の独善的とも言える、いわゆる日本型家族経営によって低賃金、人権無視の状態に落とし込まれていた従業員たちが組合結成に立ち上がり、最終的には勝利するというストーリーである。

しかし、ストーリーの展開自体はそのような単線をたどるものではなく、組合結成の背後には黒幕として別の大手繊維会社社長が控え、その手先となって冷徹に動く「西洋的知性」の持ち主とも呼ぶべき男(小説では岡野という男)の存在がある。岡野は組合を勝利させることによって駒沢を追い落とし、思惑透り駒沢の後釜に座ろうとするが、その心情は--というところがこの小説の物語る筋である。

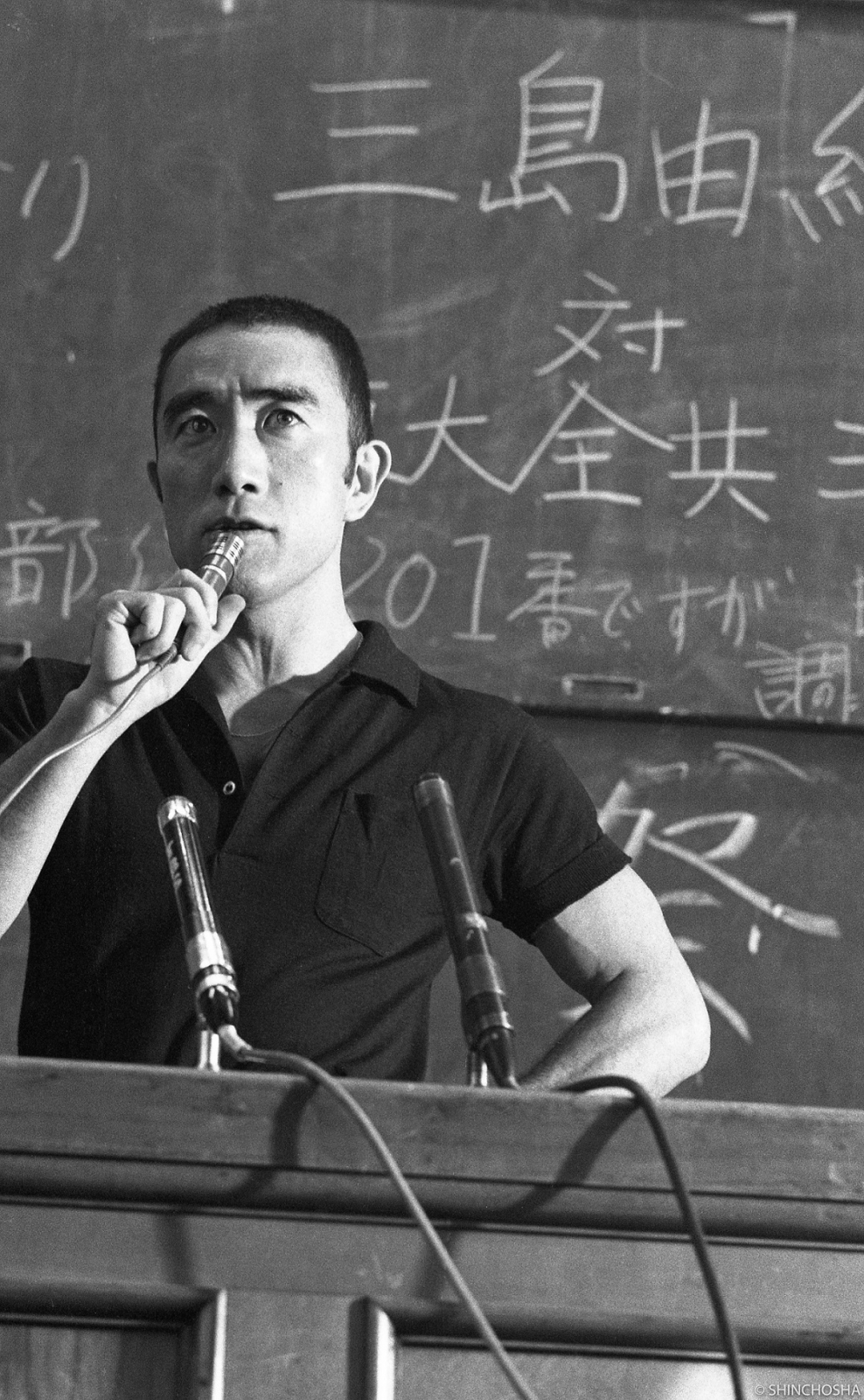

三島自身、この小説について自らこう解説している。

「(岡野は)駒沢の死によって決定的に勝つわけですが、ある意味では負けるのです。「絹」(日本的なもの)の代表である駒沢が最後に「明察」の中で死ぬのに、岡野は逆にじめじめとした絹的なものにひかれ、ここにドンデンガエシが起るわけです」(1964年11月23日付朝日新聞)

しかし、三島は、自身でそう語ったようにはうまくは書けなかったように思える。たしかに駒沢は死の数日前、独自の世界観に彩られた思索を続ける。この世界観はきわめて日本的と言ってもいいようなもので、たとえばこんな思索をたどる。

--今かれら(組合の人々)は、克ち得た幸福に雀躍しているけれど、やがてそれが贋ものの宝石であることに気づく時が来るのだ。折角自分の力で考えるなどという怖ろしい負荷を駒沢が代りに負ってやっていたのに、今度はかれらが肩に荷わねばならないのだ。大きな美しい家族から離れ離れになり、孤独と猜疑の苦しみの裡に生きてゆかなければならない。--やがてかれらも、自分で考え自分で行動することに疲れて、いつの日か駒沢の樹てた美しい大きな家族のもとへ帰って来るにちがいない。そここそは故郷であり、そこで死ぬことが人間の幸福だと気づくだろう。再び人間全部の家長が必要になるだろう。

三島の言う「明察」とはこのことだろうか。再び必要になるだろう、と言う「人間全部の家長」。それはたとえば、単純な言い方のようにも見えるが、「天皇」と位置づけてみたらどうだろう。三島の場合、このジグソーパズルはピタリとはまるように思えるが、そうであれば、ここに三島の言う「明察」というものは、天皇を中心とした日本なる「大きな家族」というイメージだろう。

おそらくはこの推論は正しいだろうが、三島がここにおいてあまりうまくは書いてはいないのではないか、とぼくが思うのは、小説のその部分を読んだ時間において、まさにそのようなことが「明察」であると思い至ることができるだろうか、という疑問があるからだ。

もうひとつ、岡野が「逆にじめじめとした絹的なものにひかれ」という三島の解説部分も、まさに小説を読んだその時間において、そう思うことが可能だろうか。打算そのものだけで生きているような岡野が、駒沢を代表とする「じめじめとした絹的なもの」(日本的なもの)に触れ、それまでの自分のスタイルに違和感を持つというところまでは読めるが、そのようなものに魅かれていく、というところまではどうしても読めない。

つまり、この小説では、駒沢的なものについて、あまりに揶揄的に書きすぎているために、最後の「明察」の部分にいたったところでも、読者はその「明察」なるものに心情的についていくことができない。反対に、岡野のような打算的思索、心情については、あるいは日常的に経験しているところであるために、読者の心理はむしろそちらのほうに寄り添ってしまうのではないか。三島がそのことを計算していたかどうかはわからないが、小説を読む読者の心中では上記のようなことが起きてしまう。

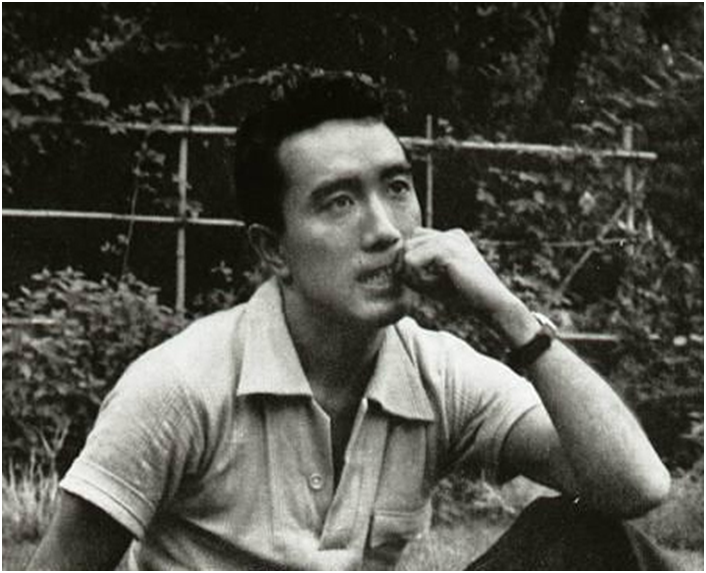

ここまで書いたようなことは、小説技法的なことのようにも思えるが、実は三島を考えるうえでは極めて重要なことなのではないか、と思えて仕方がない。

つまり、三島は本質的には懐疑的な人間なのではないだろうか、という疑問である。

駒沢的なもの、あるいは「明察」で言うところの「大きな家族」、あるいは「天皇」ということについて、常に懐疑の中にあったのではないだろうか。

ぼくは、駒沢が最後に到達した「明察」的な思索の部分を読んだときに、三島はこのようなことはひとつも信じてはいない、と直感した。その直感を一言でわかりやすく言えば、この「明察」をつづる三島のペンの裏側には揶揄の精神がそれこそ雀躍としている、ということだ。揶揄の精神が小躍りするところ、それは懐疑の領域だ。

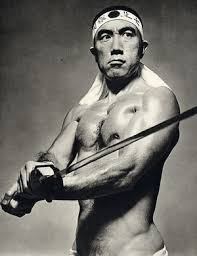

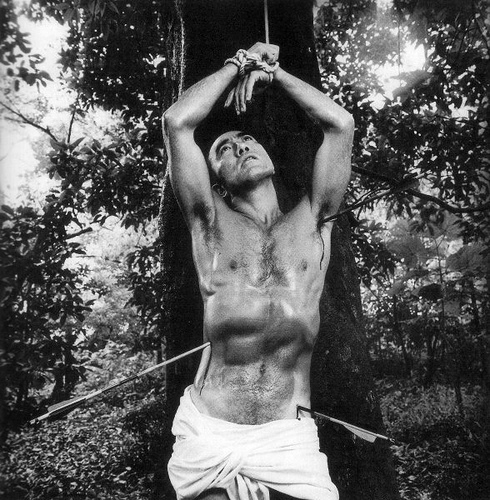

インターネットではあらゆる情報が開示されている。自害した後の三島の生首そのものも写真で見ることができる。

三島に限らず、人間は生きているとき、あるいは覚醒しているときは、いくらでも仮面をつけることができる。しかし、死んだとき、あるいは正体を失って熟睡しているときは、仮面をつけていることはできない。

ぼくは死後の三島の顔を見たときに、まず寂しさ、孤独感、といったものしか感じることができなかった。死の直前、あるいは瞬間、三島は何を思ったのだろうか。自身の世界観に命を賭けることのできた充実感だろうか。あるいは懐疑の精神の果てに至りついたある種の諦観と孤独だろうか。私は、後者のように思えてならない。

「本当にこれでよかったのか。もう取り返しがつかないが、早まってしまったのではないだろうか。どうしちゃったんだろう。それにしても、寂しい。本当に、寂しい--」

仮面の下の顔は、孤独に苛まれた声で、こう告白しているように思えてならない。三島という人間が哀れで仕方がない。正直にそう思う。

1954年の近江絹糸(滋賀県)のいわゆる人権争議ストに取材したこの作品は、経営者(小説では駒沢善次郎という社長)の独善的とも言える、いわゆる日本型家族経営によって低賃金、人権無視の状態に落とし込まれていた従業員たちが組合結成に立ち上がり、最終的には勝利するというストーリーである。

しかし、ストーリーの展開自体はそのような単線をたどるものではなく、組合結成の背後には黒幕として別の大手繊維会社社長が控え、その手先となって冷徹に動く「西洋的知性」の持ち主とも呼ぶべき男(小説では岡野という男)の存在がある。岡野は組合を勝利させることによって駒沢を追い落とし、思惑透り駒沢の後釜に座ろうとするが、その心情は--というところがこの小説の物語る筋である。

三島自身、この小説について自らこう解説している。

「(岡野は)駒沢の死によって決定的に勝つわけですが、ある意味では負けるのです。「絹」(日本的なもの)の代表である駒沢が最後に「明察」の中で死ぬのに、岡野は逆にじめじめとした絹的なものにひかれ、ここにドンデンガエシが起るわけです」(1964年11月23日付朝日新聞)

しかし、三島は、自身でそう語ったようにはうまくは書けなかったように思える。たしかに駒沢は死の数日前、独自の世界観に彩られた思索を続ける。この世界観はきわめて日本的と言ってもいいようなもので、たとえばこんな思索をたどる。

--今かれら(組合の人々)は、克ち得た幸福に雀躍しているけれど、やがてそれが贋ものの宝石であることに気づく時が来るのだ。折角自分の力で考えるなどという怖ろしい負荷を駒沢が代りに負ってやっていたのに、今度はかれらが肩に荷わねばならないのだ。大きな美しい家族から離れ離れになり、孤独と猜疑の苦しみの裡に生きてゆかなければならない。--やがてかれらも、自分で考え自分で行動することに疲れて、いつの日か駒沢の樹てた美しい大きな家族のもとへ帰って来るにちがいない。そここそは故郷であり、そこで死ぬことが人間の幸福だと気づくだろう。再び人間全部の家長が必要になるだろう。

三島の言う「明察」とはこのことだろうか。再び必要になるだろう、と言う「人間全部の家長」。それはたとえば、単純な言い方のようにも見えるが、「天皇」と位置づけてみたらどうだろう。三島の場合、このジグソーパズルはピタリとはまるように思えるが、そうであれば、ここに三島の言う「明察」というものは、天皇を中心とした日本なる「大きな家族」というイメージだろう。

おそらくはこの推論は正しいだろうが、三島がここにおいてあまりうまくは書いてはいないのではないか、とぼくが思うのは、小説のその部分を読んだ時間において、まさにそのようなことが「明察」であると思い至ることができるだろうか、という疑問があるからだ。

もうひとつ、岡野が「逆にじめじめとした絹的なものにひかれ」という三島の解説部分も、まさに小説を読んだその時間において、そう思うことが可能だろうか。打算そのものだけで生きているような岡野が、駒沢を代表とする「じめじめとした絹的なもの」(日本的なもの)に触れ、それまでの自分のスタイルに違和感を持つというところまでは読めるが、そのようなものに魅かれていく、というところまではどうしても読めない。

つまり、この小説では、駒沢的なものについて、あまりに揶揄的に書きすぎているために、最後の「明察」の部分にいたったところでも、読者はその「明察」なるものに心情的についていくことができない。反対に、岡野のような打算的思索、心情については、あるいは日常的に経験しているところであるために、読者の心理はむしろそちらのほうに寄り添ってしまうのではないか。三島がそのことを計算していたかどうかはわからないが、小説を読む読者の心中では上記のようなことが起きてしまう。

ここまで書いたようなことは、小説技法的なことのようにも思えるが、実は三島を考えるうえでは極めて重要なことなのではないか、と思えて仕方がない。

つまり、三島は本質的には懐疑的な人間なのではないだろうか、という疑問である。

駒沢的なもの、あるいは「明察」で言うところの「大きな家族」、あるいは「天皇」ということについて、常に懐疑の中にあったのではないだろうか。

ぼくは、駒沢が最後に到達した「明察」的な思索の部分を読んだときに、三島はこのようなことはひとつも信じてはいない、と直感した。その直感を一言でわかりやすく言えば、この「明察」をつづる三島のペンの裏側には揶揄の精神がそれこそ雀躍としている、ということだ。揶揄の精神が小躍りするところ、それは懐疑の領域だ。

インターネットではあらゆる情報が開示されている。自害した後の三島の生首そのものも写真で見ることができる。

三島に限らず、人間は生きているとき、あるいは覚醒しているときは、いくらでも仮面をつけることができる。しかし、死んだとき、あるいは正体を失って熟睡しているときは、仮面をつけていることはできない。

ぼくは死後の三島の顔を見たときに、まず寂しさ、孤独感、といったものしか感じることができなかった。死の直前、あるいは瞬間、三島は何を思ったのだろうか。自身の世界観に命を賭けることのできた充実感だろうか。あるいは懐疑の精神の果てに至りついたある種の諦観と孤独だろうか。私は、後者のように思えてならない。

「本当にこれでよかったのか。もう取り返しがつかないが、早まってしまったのではないだろうか。どうしちゃったんだろう。それにしても、寂しい。本当に、寂しい--」

仮面の下の顔は、孤独に苛まれた声で、こう告白しているように思えてならない。三島という人間が哀れで仕方がない。正直にそう思う。