森鴎外作『かのように』の要約

洋行帰りの秀麿は、懊悩していた。滞在していたヨーロッパにもあったが、日本にも神話というものがある。それ自体はどうということもないが、自らが目指す歴史学の分野では、悩ましい問題である。なぜかというに、日本の場合、神話の世界と歴史の世界とのつぎめがはっきりしないからだ。神話の世界をまるで実際の歴史のように書くとウソになってしまうし、はっきりと歴史時代と証明されているところから截然と書き始めれば、世間的、社会的な非難を受ける恐れがある。

結局、秀麿は、暫定的な結論にいたる。それは、天孫降臨の神話の時代、神話の世界が、まるで実在する「かのように」振舞うということである。そうしない限り、この日本では、学術的研究はおろか、社会的、世間的にも生きてはいけないだろう。しかし、そうとは態度を決めたものの、なんだか釈然としない秀麿であった。

後日譚1

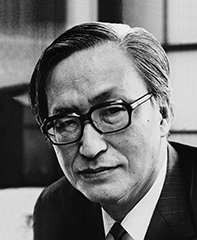

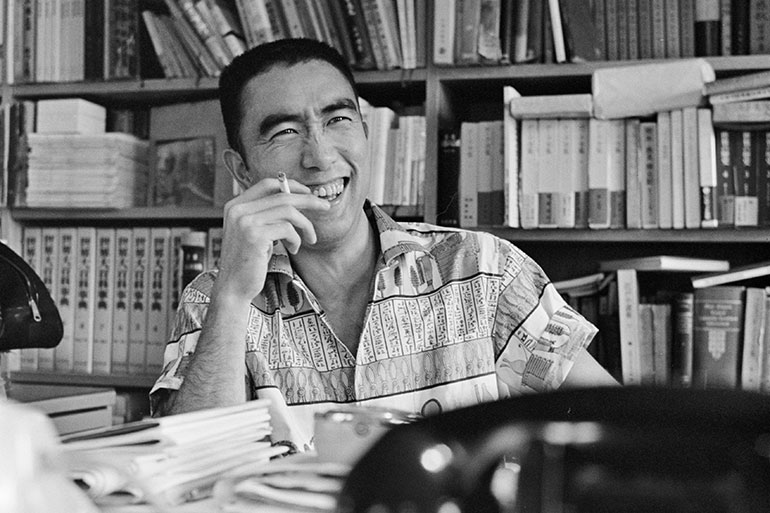

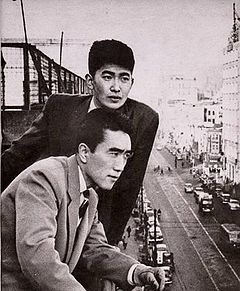

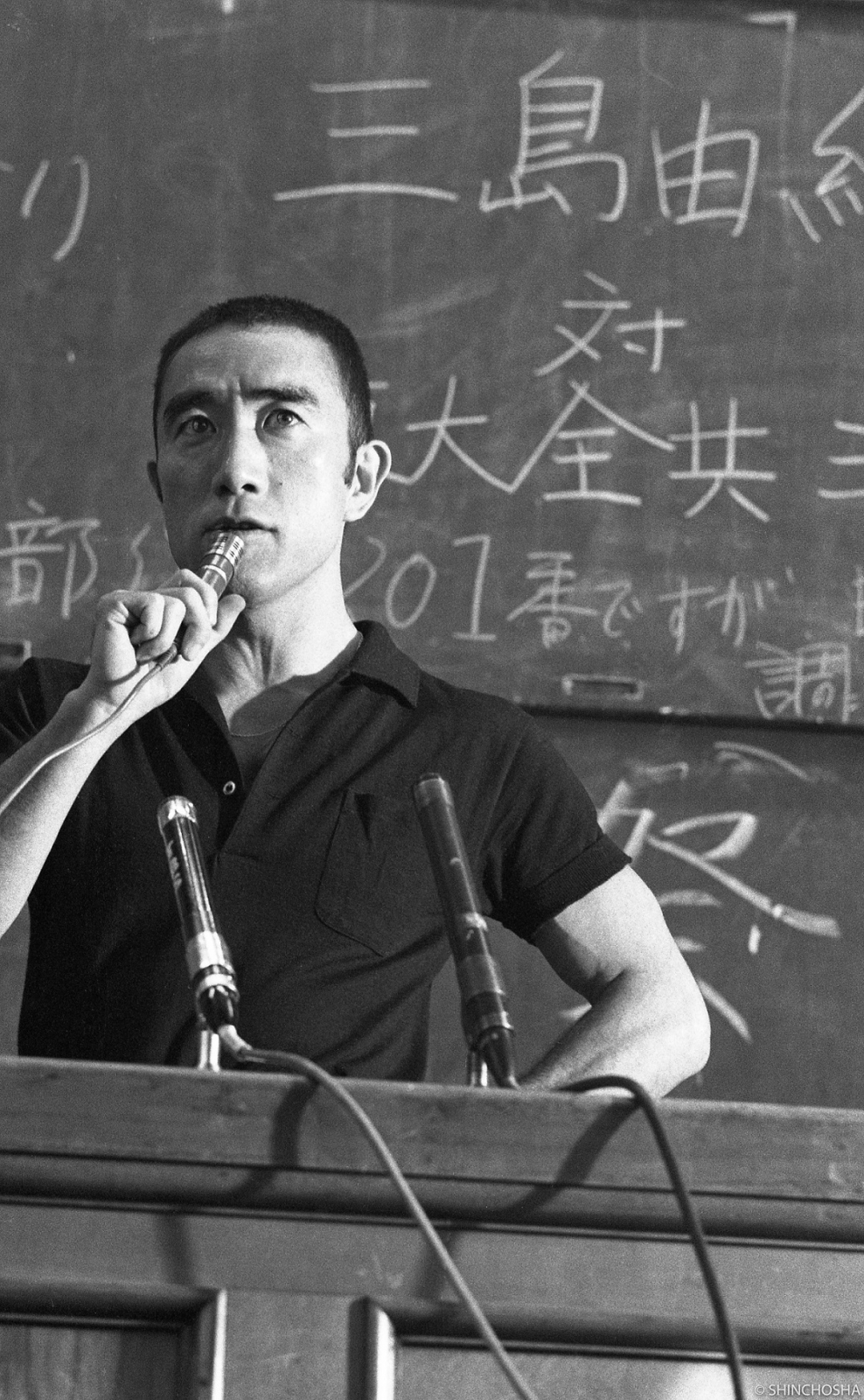

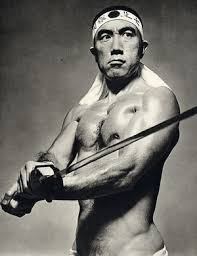

釈然としない秀麿は、行動的なことで有名な作家の門をたたいた。作家は、戦前の近衛師団や現代の自衛隊幹部サークルのような団体をつくり、自らも身体を鍛錬していた。

作家は、神話の世界が実在するとはまるで信じてはいなかった。しかし、ただ熱烈に信じたいと願っていた。実在そのものではなく、信じたいと願うこと、あるいは信じている「かのように」振舞うこと、その行為自体に積極的な価値を見出していた。

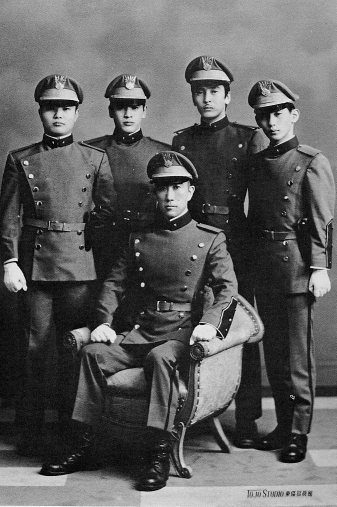

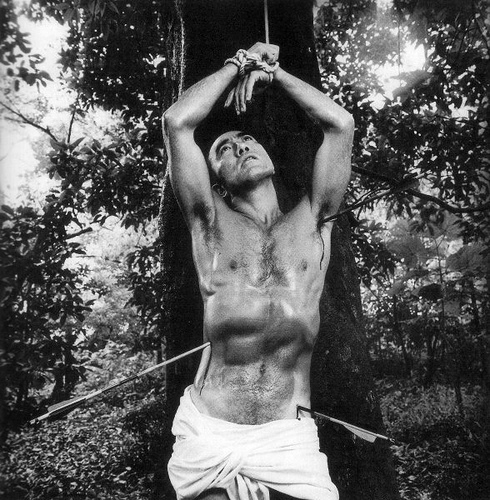

実在する「かのように」振舞う行為そのものは、歴史上散見することができた。現代史で言えば、2・26事件の一部青年将校、あるいは特攻隊として散華していった学生たち。作家は、彼らの実際の内面そのものよりも、むしろ、実在する「かのように」振舞う行為そのものに高い価値を置いた。

現実の天皇にも、神話の時代が実在する「かのように」振舞ってほしいと切望した。しかし、この望みは当の天皇から裏切られた。現実の天皇は、自身が、神話の時代を信じてはいなかった。肝心なところでは、「かのように」振舞うことさえ拒絶した。

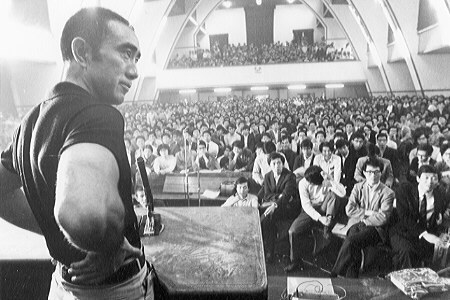

作家、三島由紀夫は、現実に失望し、神話の時代を取り戻すことなどできないことは百も承知していながら、現実に切れ目を入れるべく自らの身体を犠牲に供した。楯の会会員とともに自衛隊駐屯地に乗り込み、アジ演説をひとつぶった後、自決した。

行動をともにした秀麿は、「かのように」振舞う行為の極点にたどり着いたと自覚した。しかし、もちろんこんなことは一瞬の幻影に過ぎないことは承知していた。「ところで、この寸劇の後の現実は1ミリでも動くのだろうか」とふと疑念にかられたが、床に転がった頭ではそんなに長い間は考えることができなかった。

後日譚2

釈然としないまま、秀麿は、ある民俗学者のもとを訪れた。民俗学者は、古事記や日本書紀を読み込んでいたが、神話の世界など頭から問題にしてはいなかった。民族学者は、記紀の世界、神話の世界の向こう側を問題にしていた。神話の世界の向こう側におぼろげに感じられる世界。その世界をつかみたいと願っていた。

記紀の世界は、邪馬台国、皇室という歴史の勝者があとから形作った、政治的な正統化の神話の世界である。では、そのような勝者の歴史には残らなかった敗者の側の歴史はどうなっているのだろうか。

民俗学者は旅に出た。日本各地で風俗をたずね、古老の話を聞いた。文字の世界には残っていない敗者の歴史、それらは民俗学者、宮本常一の到来を待ち受けていた。

宮本のともをして日本各地をたずね歩いた秀麿は、古老に会い、人々に会い、少年、少女に会った。少年、少女の目は光り輝き、頬は赤く照っていた。まだ家にいたころのお手伝いの少女「雪」の赤い頬と同じだった。神話や「かのように」の世界をはるかに超える向こう側の世界をのぞき見た心地がした。「かのように」を乗り越える世界は、この少年、少女たちの赤い頬、人々の生活自体の中にこそあるのではないか、と秀麿は思った。

後日譚3

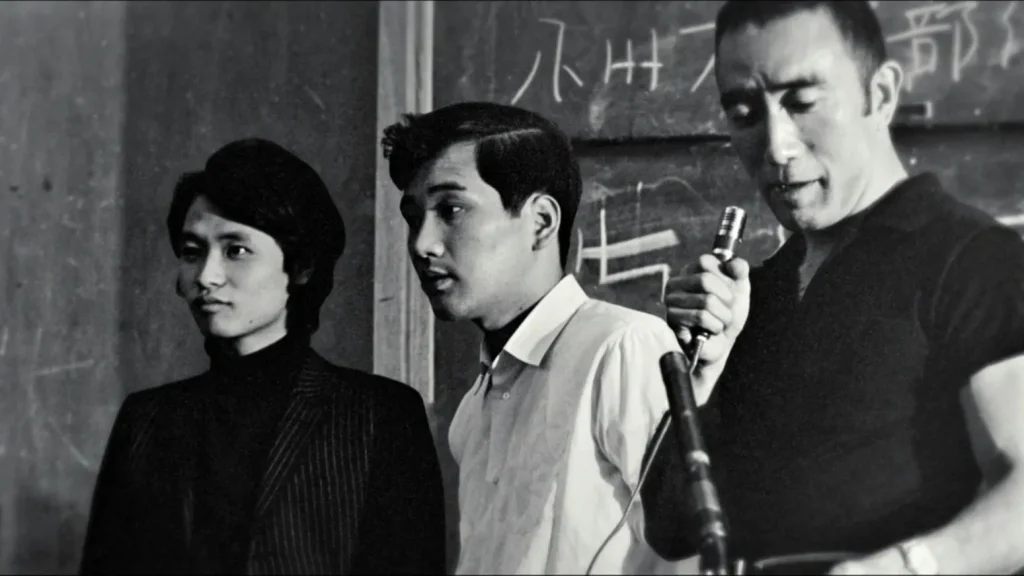

釈然としない秀麿であったが、意を決して、政治思想史を専門とする、さる教授の門をたたいた。神話の世界が存在しないことは自明のこととして、この教授は、「かのように」そのものを俎上に乗せることを眼目としていた。

秀麿が考えるに、その先蹤にはM・ウェーバーの宗教社会学があった。神や天孫の実存などを問題にするのではなく、実在する「かのように」信じること、行動すること、その意味、かたちといったものを分析していけば、この国の原型といったものがわかり、政治思想のかたちがつかめるのではないか。ひいては、この国の現実政治になにがしか貢献できるかもしれない。教授はこう考えていた。

教授は誠実であったがゆえに壁にぶつかった。「かのように」のかたちを追求しつつ、天皇制の「正統」そのものを突き止めようと努力したが、その「正統」は結局、あとの時代に権力者がつくった政治的なしろものでしかなかった。

教授は、学問上の「敵」を見失った。悲哀を隠しながら、秀麿をはじめとする弟子たち、あるいは一般読者に語った。「在家仏教に徹せよ。現代政治の僧侶たる政治家だけに任せるな。投票行動だけではなく、あらゆる分野で、よりましな政治にするよう努めよ。努力を惜しむな」

秀麿は、故丸山眞男教授の面影を思い浮かべながら考えた。この方法では、この国をよくするのに時間がかかる。しかし、現実に秀麿の目の前で何回か政権交代は起きた。新しい政治が始まったかと思えば、その直後に幻滅も生じた。たしかにこのやり方は時間がかかる。紆余曲折の連続である。しかし、「かのように」を乗り越えて、向こう側の本当の世界を手に入れるには、「よりまし」を求め続ける、この長い道のりを飽かず歩いていくしかないのではないだろうか。秀麿はいま、そう考えている。