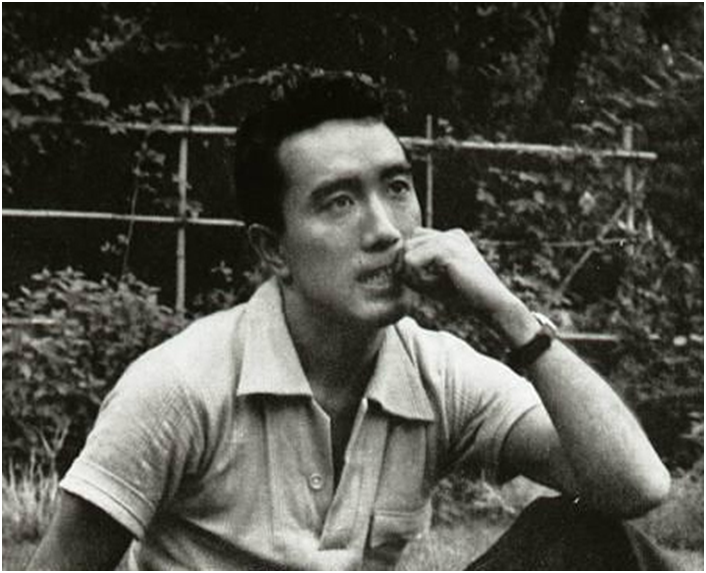

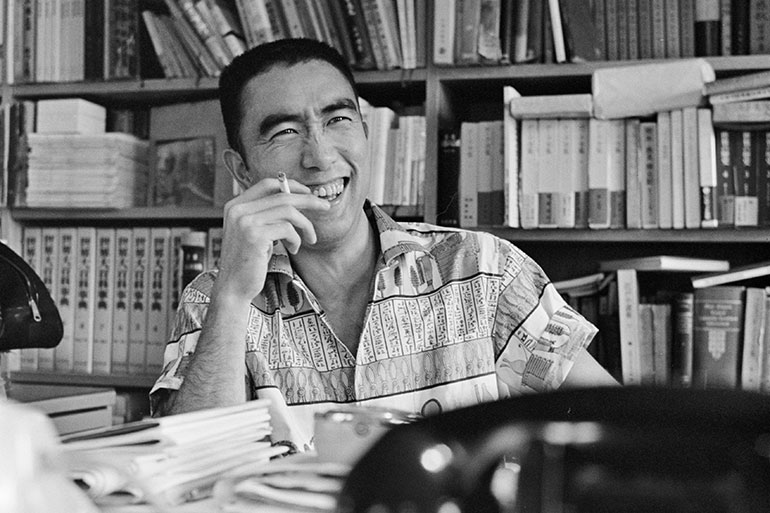

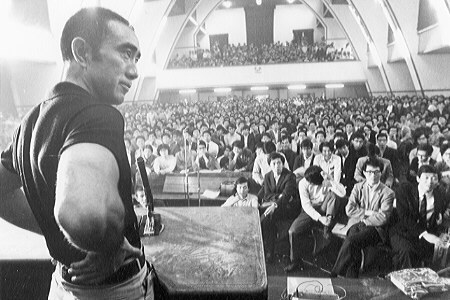

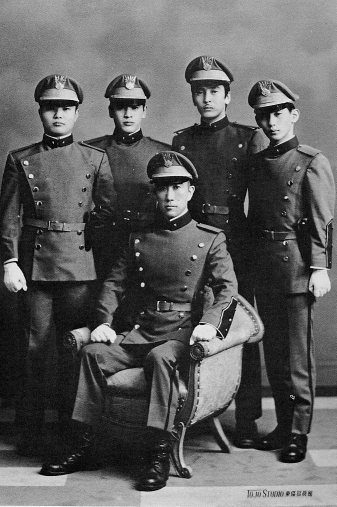

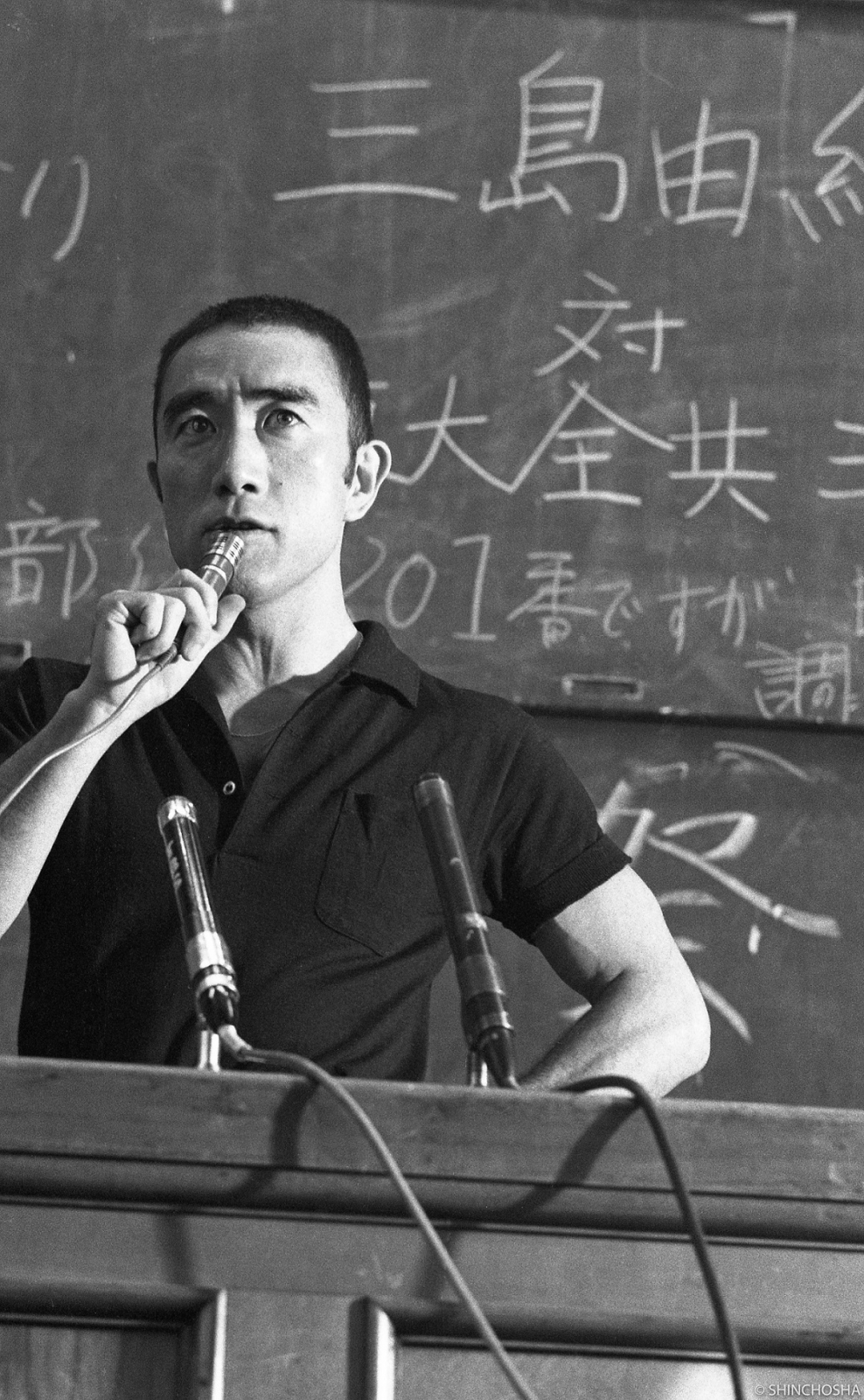

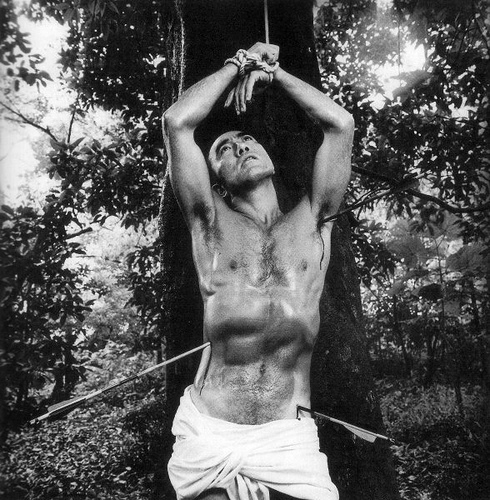

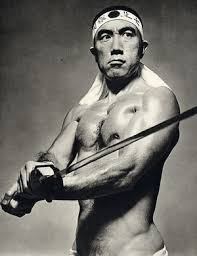

1970年11月25日、三島由紀夫は、自らが組織した民兵組織「楯の会」4人とともに自衛隊市ヶ谷駐屯地(現・防衛省本省)を訪れ、バルコニー上で自衛隊員に対してクーデターを呼び掛ける演説をした後、割腹自殺を遂げた。その約1か月前、平凡出版より口述筆記本『行動学入門』を刊行している。

この本の最後に置かれた「革命哲学としての陽明学」の文脈は、約1か月後の三島の自決と恐ろしく深く関連していると思われる。その文脈のいくつかをここに記してみる。

――陽明学は、明治維新のような革命状況を準備した精神史的な諸事実の上に、強大な力を刻印していた。陽明学を無視して明治維新を語ることはできない。

――革命は行動である。行動は死と隣り合わせになることが多いから、ひとたび書斎の思索を離れて行動の世界に入るときに、人が死を前にしたニヒリズムと偶然の僥倖を頼むミスティシズムとの虜にならざるを得ないのは人間性の自然である。

――王陽明自身が征伐につぐ征伐の生涯を送り、一方では宦官の中傷讒謗によって人間社会の醜悪な裏面に度々傷つけられつつ、自分の思想にますます磨きをかけて、「真理は自分の中にあり」という神秘的な体験に到達したことが陽明学の起りであった。この逆境の中に思想を完成する伝統はいままで述べたように脈々として西郷隆盛に至るまで通じている。詳述しないが、日本では中江藤樹から熊沢蕃山を経て大塩平八郎その他に至るまで、陽明学はさまざまな日本化された形ではありながら、脈々と伝えられてきたのであった。

――昭和の動乱の時代から今日に至るまで、日本人が企てた行動には、西欧人が希及し得ぬ、また想像し得ぬさまざまな不思議な要素がふくまれている。

――何故日本人はムダを承知の政治行動をやるのであるか。しかし、もし真にニヒリズムを経過した行動ならば、その行動の効果がムダであってももはや驚くに足りない。陽明学的な行動原理が日本人の心の中に潜む限り、これから先も、西欧人にはまったくうかがい知られぬような不思議な政治的事象が、日本に次々と起ることは予言してもよい。

ここに三島の言う「死を前にしたニヒリズム」というのは、陽明学派、特に大塩平八郎の乱を起こした大塩中斎率いるところの中斎学派の言う「帰太虚」なる概念である。

「帰太虚」は中斎学派の最高概念であり、ヴァルター・ベンヤミンの言う、法秩序を超えた「神的暴力」、「正義」のこと。この「神的暴力」、「帰太虚」に戻ったとき、初めて革命の力がやって来る。こうして大塩平八郎(中斎)は乱を起こしたし、その流れにある西郷隆盛も乱を起こした。三島はこう解釈している。

すると、ここからまっすぐに推測が動いていく方向は、三島はその「太虚」に戻り、市谷駐屯地への突入の行動に出た、という考え方である。したがって、その直前に書いた『豊饒の海』最終場面の荒涼とした「月修寺の庭の光景」は、三島自身が見た「太虚」の光景なのではないだろうか、というような推測が導き出されてくる。

しかし、そう考えることは実に論理的なのだが、その考え方に警告を発している文章も読んでおかなければならない。まさに陽明思想の専門家である岡田武彦が、『王陽明大伝 一』の中で記している文章である。

――最初に私から、日本の民族性が陽明学の摂取に適合している事情を述べ、続いて二人の若い米国の学者が意見を陳述した。その中の一人が、陽明学をもって謀叛の哲学であるという意味のことを主張し、大塩中斎の乱や三島由紀夫の行動を引き合いに出してこれを説明した。陽明学に対するこのような見方は、いまに始まったわけではなく、中斎の乱の直後にもそれがあったらしく、当時、京都の春日潜庵が朱子学から陽明学に転じたところ、ある儒者が潜庵に対し、陽明学は不穏な思想を説くものと見られているから信奉しないようにと忠告したという。/米国の若い学者が、陽明学をもって謀叛の哲学のように述べたのは、当時、まだ三島事件のほとぼりが残っていたせいかも知れない。そこで私は、三島は陽明学のことを説いていたが、必ずしもその真を得たものではないことを説明するとともに、陽明学者として高名を馳せていた中斎が乱を起こしたからといって、それだけで陽明学を謀叛の哲学のように見るのは大なる誤りであると論じ、「陽明自身は明朝を顛覆させるほどの大叛乱に際し、義軍を率いて一挙にこれを鎮圧しています。あなたは、大塩中斎が乱を起こしたのを見て、陽明学を謀叛の哲学であるかのように説かれましたが、その論法でいいますと、島原の乱を起こしたのはキリスト教徒ですから、キリスト教は謀叛の宗教ということになりましょう。それで、いいのですか」と反論した。陽明学に対するこのような誤解は、いまの日本にも多いのではなかろうか。

たしかに、岡田武彦だけでなく、ほかの陽明学研究者の指摘するところを読んでみると、三島の陽明学理解は必ずしも正確とは言えなかったようだ。

しかし、実を言うと、そのこと自体は究極の問題ではないのではないか、とぼくは考えている。誤解からだって、あらゆる思想は芽生え、育つだろう。ぼくが三島においてむしろ問題だと思う点は、頑ななまでに自らを縛るその単一の世界観に彩られた思考方法である。

三島は、『革命哲学としての陽明学』において、陽明学の哲学の特異性をこう定義している。

――陽明学が示唆するものは、このような政治の有効性に対する精神の最終的な無効性にしか、精神の尊厳を認めまいとするかたくなな哲学である。いったんニヒリズムを経過した尊厳性が精神の最終的な価値であるとするならば、もはやそこにあるのは政治的有効性にコミットすることではなく、今後の精神と政治との対立状況のもっともきびしい地点に身をおくことでなければならない。そのときわれわれは、新しい功利的な革命思想の反対側にいるのである。

三島によれば、この陽明学は「日本の行動家の魂の中でいったん完全に濾過され日本化されて風土化を完成した哲学」である。言うまでもなく、2・26事件の青年将校の精神をも象徴していた、とする。

しかし、ここで指摘しなければならないが、たとえば三島が讃仰する2・26事件の中心人物、磯部浅一などを追跡してみると、その周到な上部工作計画から照らして「政治の有効性」をまず第一に考えていた人物である。ぼくの以前のブログ記事「『三島2・26』への内在的批判/三島由紀夫⑤」で詳しく述べておいたところだが、磯部は、三島の理解する「陽明学」には決して収まりきらない人物なのである。

つまり、三島には、磯部は書けない。実際に書いたものはあるが、三島の磯部像を出るものではない。単一の世界観に閉じこもる三島には現実の磯部には近づき得ないだろう。形のうえだけでは多彩な人物が登場する三島の小説も、結局は単なる三島のモノポリイに終わってしまっている由縁ではないだろうか。

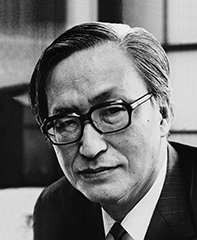

三島と対極に位置する丸山眞男の『丸山眞男講義録・第7冊・日本政治思想史1967』の中に、こんな言葉がある。国学の持つ汎美主義(美的価値による世界の包摂)の一面の特徴を述べたものだ。少し長いが引用する。

--ここでは政治的象徴は選択の対象ではなくて、自己との全面的合一化すべき何ものかであるから、自由とか人権とか法とかいった、手続き問題をふくむイデーにはなじまぬ。「血と土」「祖国」というような非合理的象徴が汎美主義に適する。他方では、政治的人格、または政治的伝統を美的象徴にまで抽象化し、それと自己を神秘的に合一化するところから汎美主義は、激情的なfanaticism として現われる。それはしばしばラヂカルな政治行動として爆発するが、それが政治過程における行動であるという自己意識<政治目標の設定や戦略・戦術的思考>がまったく欠如している。政治行動は「ひたぶるの願」「わりなきねがひ」(真淵)「慟哭」とか「恋闕の情」とかいう感情の詩的表現によってコーティングをほどこされる。もちろん政治的リアリズムの作用する余地はない。自己意識としては非政治的行動なのである。なまの政治的現実への関与の意識がないから、自己の行動にたいする責任意識が生れる余地はない。すべては内なる自我からのやむにやまれぬ発露であるから、目標や結果を限定する意識もなく、いわば「無限旋律」のように、非政治的な政治行動がくりひろげられることになる。

三島を連想する文章である。これもぼくの以前のブログ「三島のネガと、丸山のポジ/丸山眞男③/三島由紀夫⑥」で記しておいたところだが、三島と丸山は、近代日本というフィルムがあるとすれば、ちょうどそのネガとポジに相当するところに位置する思索家同士である。

三島はこのブログで引用した「革命哲学としての陽明学」において丸山の名前を挙げて批判し、丸山は三島の名前こそ出さないが、その東大講義において厳しく批判したと思われる。

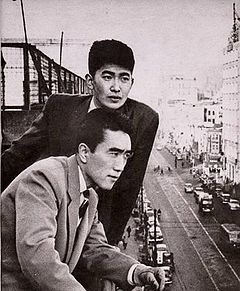

その丸山は今から100年以上前の1914年3月22日に生まれたが、三島は丸山のおよそ11歳年下。1925年1月14日に生まれた。ちょうど今日が三島生誕の100年目なのである。

この本の最後に置かれた「革命哲学としての陽明学」の文脈は、約1か月後の三島の自決と恐ろしく深く関連していると思われる。その文脈のいくつかをここに記してみる。

――陽明学は、明治維新のような革命状況を準備した精神史的な諸事実の上に、強大な力を刻印していた。陽明学を無視して明治維新を語ることはできない。

――革命は行動である。行動は死と隣り合わせになることが多いから、ひとたび書斎の思索を離れて行動の世界に入るときに、人が死を前にしたニヒリズムと偶然の僥倖を頼むミスティシズムとの虜にならざるを得ないのは人間性の自然である。

――王陽明自身が征伐につぐ征伐の生涯を送り、一方では宦官の中傷讒謗によって人間社会の醜悪な裏面に度々傷つけられつつ、自分の思想にますます磨きをかけて、「真理は自分の中にあり」という神秘的な体験に到達したことが陽明学の起りであった。この逆境の中に思想を完成する伝統はいままで述べたように脈々として西郷隆盛に至るまで通じている。詳述しないが、日本では中江藤樹から熊沢蕃山を経て大塩平八郎その他に至るまで、陽明学はさまざまな日本化された形ではありながら、脈々と伝えられてきたのであった。

――昭和の動乱の時代から今日に至るまで、日本人が企てた行動には、西欧人が希及し得ぬ、また想像し得ぬさまざまな不思議な要素がふくまれている。

――何故日本人はムダを承知の政治行動をやるのであるか。しかし、もし真にニヒリズムを経過した行動ならば、その行動の効果がムダであってももはや驚くに足りない。陽明学的な行動原理が日本人の心の中に潜む限り、これから先も、西欧人にはまったくうかがい知られぬような不思議な政治的事象が、日本に次々と起ることは予言してもよい。

ここに三島の言う「死を前にしたニヒリズム」というのは、陽明学派、特に大塩平八郎の乱を起こした大塩中斎率いるところの中斎学派の言う「帰太虚」なる概念である。

「帰太虚」は中斎学派の最高概念であり、ヴァルター・ベンヤミンの言う、法秩序を超えた「神的暴力」、「正義」のこと。この「神的暴力」、「帰太虚」に戻ったとき、初めて革命の力がやって来る。こうして大塩平八郎(中斎)は乱を起こしたし、その流れにある西郷隆盛も乱を起こした。三島はこう解釈している。

すると、ここからまっすぐに推測が動いていく方向は、三島はその「太虚」に戻り、市谷駐屯地への突入の行動に出た、という考え方である。したがって、その直前に書いた『豊饒の海』最終場面の荒涼とした「月修寺の庭の光景」は、三島自身が見た「太虚」の光景なのではないだろうか、というような推測が導き出されてくる。

しかし、そう考えることは実に論理的なのだが、その考え方に警告を発している文章も読んでおかなければならない。まさに陽明思想の専門家である岡田武彦が、『王陽明大伝 一』の中で記している文章である。

――最初に私から、日本の民族性が陽明学の摂取に適合している事情を述べ、続いて二人の若い米国の学者が意見を陳述した。その中の一人が、陽明学をもって謀叛の哲学であるという意味のことを主張し、大塩中斎の乱や三島由紀夫の行動を引き合いに出してこれを説明した。陽明学に対するこのような見方は、いまに始まったわけではなく、中斎の乱の直後にもそれがあったらしく、当時、京都の春日潜庵が朱子学から陽明学に転じたところ、ある儒者が潜庵に対し、陽明学は不穏な思想を説くものと見られているから信奉しないようにと忠告したという。/米国の若い学者が、陽明学をもって謀叛の哲学のように述べたのは、当時、まだ三島事件のほとぼりが残っていたせいかも知れない。そこで私は、三島は陽明学のことを説いていたが、必ずしもその真を得たものではないことを説明するとともに、陽明学者として高名を馳せていた中斎が乱を起こしたからといって、それだけで陽明学を謀叛の哲学のように見るのは大なる誤りであると論じ、「陽明自身は明朝を顛覆させるほどの大叛乱に際し、義軍を率いて一挙にこれを鎮圧しています。あなたは、大塩中斎が乱を起こしたのを見て、陽明学を謀叛の哲学であるかのように説かれましたが、その論法でいいますと、島原の乱を起こしたのはキリスト教徒ですから、キリスト教は謀叛の宗教ということになりましょう。それで、いいのですか」と反論した。陽明学に対するこのような誤解は、いまの日本にも多いのではなかろうか。

たしかに、岡田武彦だけでなく、ほかの陽明学研究者の指摘するところを読んでみると、三島の陽明学理解は必ずしも正確とは言えなかったようだ。

しかし、実を言うと、そのこと自体は究極の問題ではないのではないか、とぼくは考えている。誤解からだって、あらゆる思想は芽生え、育つだろう。ぼくが三島においてむしろ問題だと思う点は、頑ななまでに自らを縛るその単一の世界観に彩られた思考方法である。

三島は、『革命哲学としての陽明学』において、陽明学の哲学の特異性をこう定義している。

――陽明学が示唆するものは、このような政治の有効性に対する精神の最終的な無効性にしか、精神の尊厳を認めまいとするかたくなな哲学である。いったんニヒリズムを経過した尊厳性が精神の最終的な価値であるとするならば、もはやそこにあるのは政治的有効性にコミットすることではなく、今後の精神と政治との対立状況のもっともきびしい地点に身をおくことでなければならない。そのときわれわれは、新しい功利的な革命思想の反対側にいるのである。

三島によれば、この陽明学は「日本の行動家の魂の中でいったん完全に濾過され日本化されて風土化を完成した哲学」である。言うまでもなく、2・26事件の青年将校の精神をも象徴していた、とする。

しかし、ここで指摘しなければならないが、たとえば三島が讃仰する2・26事件の中心人物、磯部浅一などを追跡してみると、その周到な上部工作計画から照らして「政治の有効性」をまず第一に考えていた人物である。ぼくの以前のブログ記事「『三島2・26』への内在的批判/三島由紀夫⑤」で詳しく述べておいたところだが、磯部は、三島の理解する「陽明学」には決して収まりきらない人物なのである。

つまり、三島には、磯部は書けない。実際に書いたものはあるが、三島の磯部像を出るものではない。単一の世界観に閉じこもる三島には現実の磯部には近づき得ないだろう。形のうえだけでは多彩な人物が登場する三島の小説も、結局は単なる三島のモノポリイに終わってしまっている由縁ではないだろうか。

三島と対極に位置する丸山眞男の『丸山眞男講義録・第7冊・日本政治思想史1967』の中に、こんな言葉がある。国学の持つ汎美主義(美的価値による世界の包摂)の一面の特徴を述べたものだ。少し長いが引用する。

--ここでは政治的象徴は選択の対象ではなくて、自己との全面的合一化すべき何ものかであるから、自由とか人権とか法とかいった、手続き問題をふくむイデーにはなじまぬ。「血と土」「祖国」というような非合理的象徴が汎美主義に適する。他方では、政治的人格、または政治的伝統を美的象徴にまで抽象化し、それと自己を神秘的に合一化するところから汎美主義は、激情的なfanaticism として現われる。それはしばしばラヂカルな政治行動として爆発するが、それが政治過程における行動であるという自己意識<政治目標の設定や戦略・戦術的思考>がまったく欠如している。政治行動は「ひたぶるの願」「わりなきねがひ」(真淵)「慟哭」とか「恋闕の情」とかいう感情の詩的表現によってコーティングをほどこされる。もちろん政治的リアリズムの作用する余地はない。自己意識としては非政治的行動なのである。なまの政治的現実への関与の意識がないから、自己の行動にたいする責任意識が生れる余地はない。すべては内なる自我からのやむにやまれぬ発露であるから、目標や結果を限定する意識もなく、いわば「無限旋律」のように、非政治的な政治行動がくりひろげられることになる。

三島を連想する文章である。これもぼくの以前のブログ「三島のネガと、丸山のポジ/丸山眞男③/三島由紀夫⑥」で記しておいたところだが、三島と丸山は、近代日本というフィルムがあるとすれば、ちょうどそのネガとポジに相当するところに位置する思索家同士である。

三島はこのブログで引用した「革命哲学としての陽明学」において丸山の名前を挙げて批判し、丸山は三島の名前こそ出さないが、その東大講義において厳しく批判したと思われる。

その丸山は今から100年以上前の1914年3月22日に生まれたが、三島は丸山のおよそ11歳年下。1925年1月14日に生まれた。ちょうど今日が三島生誕の100年目なのである。