三島由紀夫の『豊饒の海』最終巻、『天人五衰』について考えていることを記しておきたい。この最終巻を読んだ人には理解できると思うが、最後まで読了して「目が点になった」、「最後になぜこんな風に外したのかわからない」などなど、不可解な感を述べる読後感が少なくない。だが、意外なことに私にとっては納得のいくものであった。

まず最初に、『豊饒の海』4巻を通じた大まかなプロットおよび感想を述べておこう。4巻それぞれに、情熱をもって活動する主人公がいるが、4人はひとつの絶対意識と言っていいようなものの生まれ変わりである(もっとも最後のひとりだけは情熱の人ではないが)。この輪廻転生を目撃し続けるのが、もうひとりの主人公である「見る人」本多繁邦。

本多は、4人が生まれ変わりであることを、わき腹にある3つの小さい黒子の存在によって見分ける。そして、それぞれの4人の言葉、奔騰する情熱の表現などに接することによってその確信を深めていく。

ここで率直な感想を歯に衣着せず言えば、3つの小さい黒子云々は、漫画である。「三島の「文体」試論/三島由紀夫⑧」でも記しておいたが、『豊饒の海』は、虚構を虚構たらしめる「語りの構造」を持っていない。このため、読者は、文面に直接三島の貌を見る。三島は、日本植物学誌と言ってもいいような細部にわたる風景描写を連ね、人物描写、心理描写においてはステロタイプの同義反復を重ねていく。これらの描写を取り除けてみると、そこには、3つの小さい黒子の発見に驚きおののく本田(三島)がいる。奇跡を直接語る三島の貌を見た読者は、あるいは驚き、あるいは呆れ、あるいは笑い、あるいは戸惑う。その感じは、子供の奇妙な夢物語を聞いたときの苦笑に近い。

第2巻の『奔馬』を読んだときにぼくが抱いた率直な感想は、漫画の原作にすればなかなかいいかもしれない、というようなものだった。村上もとかという漫画家がいる。剣道漫画『六三四の剣』、あるいは戦前日本の激動の歴史を扱った『龍』などという代表作があるが、その画風と『奔馬』の話の筋がちょうど合っているような気がした。

いずれにしても、全4巻を3つの黒子を持った者たちの輪廻転生の物語に終始させてしまっていたら、『豊饒の海』は漫画で終わっていただろう。しかし、作家は、最後の第4巻において気まぐれを起こした。この気まぐれがきわめて重要な作用を惹き起こした。つまり、漫画ではない部分を読者に垣間見せることになったのである。

まず、最終巻の主人公、安永透について、生まれ変わりではない「偽者」であるという疑いを作家は示唆する。ここで大きい物語の外しが生じる。この外しが始まるのが、『天人五衰』の後半。そして、意外なことに、この後半部分から、ステロタイプの装飾過多が陰をひそめていく。文章の運びが比較的淡々と進み、むしろ枯れた味わいさえ生れてくる。

そして最後に大きい外しがくる。第1巻において松枝清顕の悲恋の対象であった聡子(月修寺門跡)に60年ぶりに再会した本多。人生の最後に、自らが目撃し続けた不思議な輪廻転生の何らかの総括を語り合いたい、あるいは語り合わないまでも何らかの感慨を共有したい本多にあって、門跡の言葉は、あまりに不可解であった。

「松枝清顕さんという方は、お名をきいたこともありません。そんなお方は、もともとあらしゃらなかったのと違いますか? 何やら本多さんが、あるように思うてあらしゃって、実ははじめから、どこにもおられなんだ、ということではありませんか?」

ここにおいて、読者の目は点になる。どのように解釈すればいいのか。実を言えば、ここに、あらゆる解釈を拒む三島がいる。あるいは、言葉を変えて言えば、どんな解釈でも成り立ちうるが、そんなものは一瞬のうちに峻拒する三島がいる。なぜ峻拒するのか。三島は、漫画の原作を書くことに厭きたのである。飾りに飾り、因果だけをそろえた漫画の原作を書き続けることに飽き飽きしたのである。

なぜだろうか。ぼくは、おそらく、三島の面前にまぎれもない「死」の影が現れたのだと思う。「死」の影を瞥見し、抱きすくめられようとするとき、あらゆる飾り、あらゆる仮面はむなしい。

『豊饒の海』を連載していた「新潮」の元担当編集者、小島千加子氏は、三島から『天人五衰』最終稿を受け取った1970年11月25日の驚きを回顧している。社に帰って原稿を広げてみると、最後のページに「豊饒の海完」とある。最終回は2、3か月先と思っていたところ、「寝耳に水」だった。(「新文芸読本 三島由紀夫」河出書房新社)

『天人五衰』のその最後の文章を読んでみよう。門跡に案内された本多が見る庭の様子である。

「これと云って奇巧のない、閑雅な、明るくひらいた御庭である。数珠を繰るような蝉の声がここを領している。/そのほかには何一つ音とてなく、寂寞を極めている。この庭には何もない。記憶もなければ何もないところへ、自分は来てしまったと本多は思った。/庭は夏の日ざかりの日を浴びてしんとしている。」

「死」の影に直面し、飾りをすべて棄てた三島がまざまざと見ていた心象風景である。読者の目は点になるかもしれないが、三島はすでにそんなことを気にするような地点にはいない。物語など成り立とうが成り立つまいが、そんなことはどうでもいい。自分がいま見ているもの、これだけはどうしても書き残しておかなければならない。『天人五衰』の後半部分、および最後の「外し」はそのように考えるべきである。

さらに言えば、最後のこの光景は、三島自身が幼時において焼き付けられた、幸福でも不幸でもない、ある日常の光景なのかもしれない。「死」の影に直面した三島が、自分ひとりで最後に帰っていく静かな光景。ぼくは、そのように想像する。

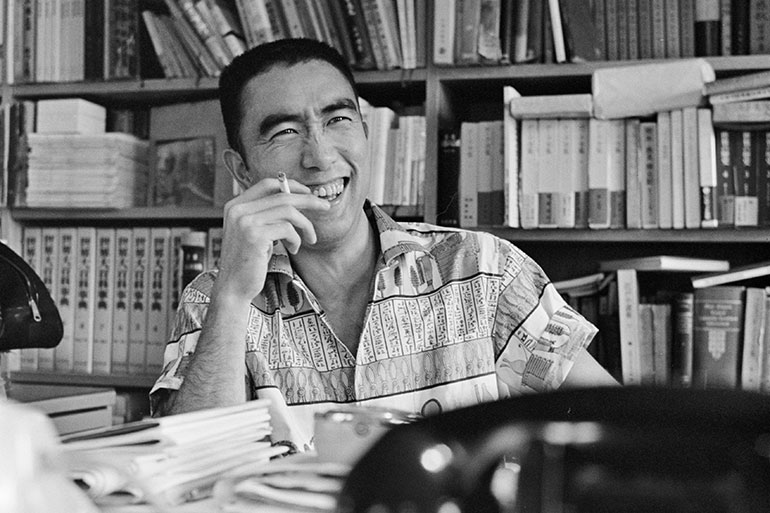

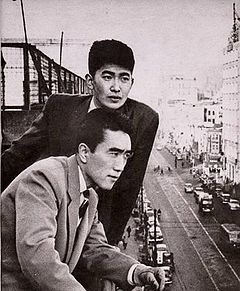

そのように考えていたときに、ところで、ぼくはなかなか端倪すべからざる本に出会った。野坂昭如の三島伝『赫奕(かくやく)たる逆光』(文春文庫)である。

生前の三島と付き合いのあった野坂は、三島の生い立ちから追跡し、ほぼ同世代の自らの半生とクロスさせながら三島の「生と文」を分析している。三島の「生」を追跡するからには、自身の「生」をもあからさまに暴露しなければフェアじゃない。野坂の筆にはそんな捨て身の思いも感じられ、なまじの気迫ではない。

その野坂、『天人五衰』の「外し」については、ぼくと同じ解釈をしている。

「(三島の手紙の引用のあと)「茫々として」うんぬんは、「天人五衰」最終場面の、月修寺の庭を思わせる。輪廻転生を、この巻で三島はぶちこわしているが、「仮面の告白」後段と、「豊饒の海」第四巻については、「ビシーッと」決めたはずの構想が狂っているように思える。/あらかじめ決められた通りの手順で、材料を捌く料理人の包丁、あるいは、一人二役を演じて指すチェスの運びが乱れ、「仮面」がはがれている。」

「「奇妙に悲しい生物」、ナルシシストの果て、水の面に写る自分の顔の空しいことの、その予感はあったが、ついに直面して、月修寺の庭の描写は、三島の存在そのもの。「仮面」をかぶりつづける力が失せて、そこに顔のない平岡公威が登場すれば、当然、全編の構想は破綻を来たす。手練れの板前が、こしらえものに焦れ、自分の肉を削いで、盛りつけるようなものだ。」

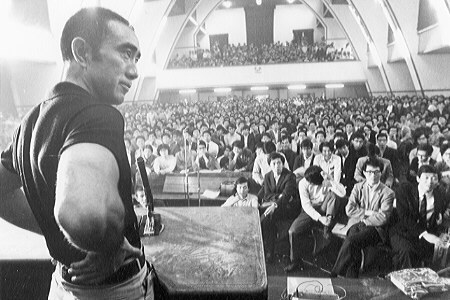

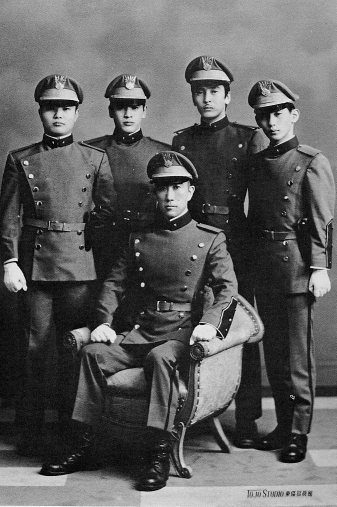

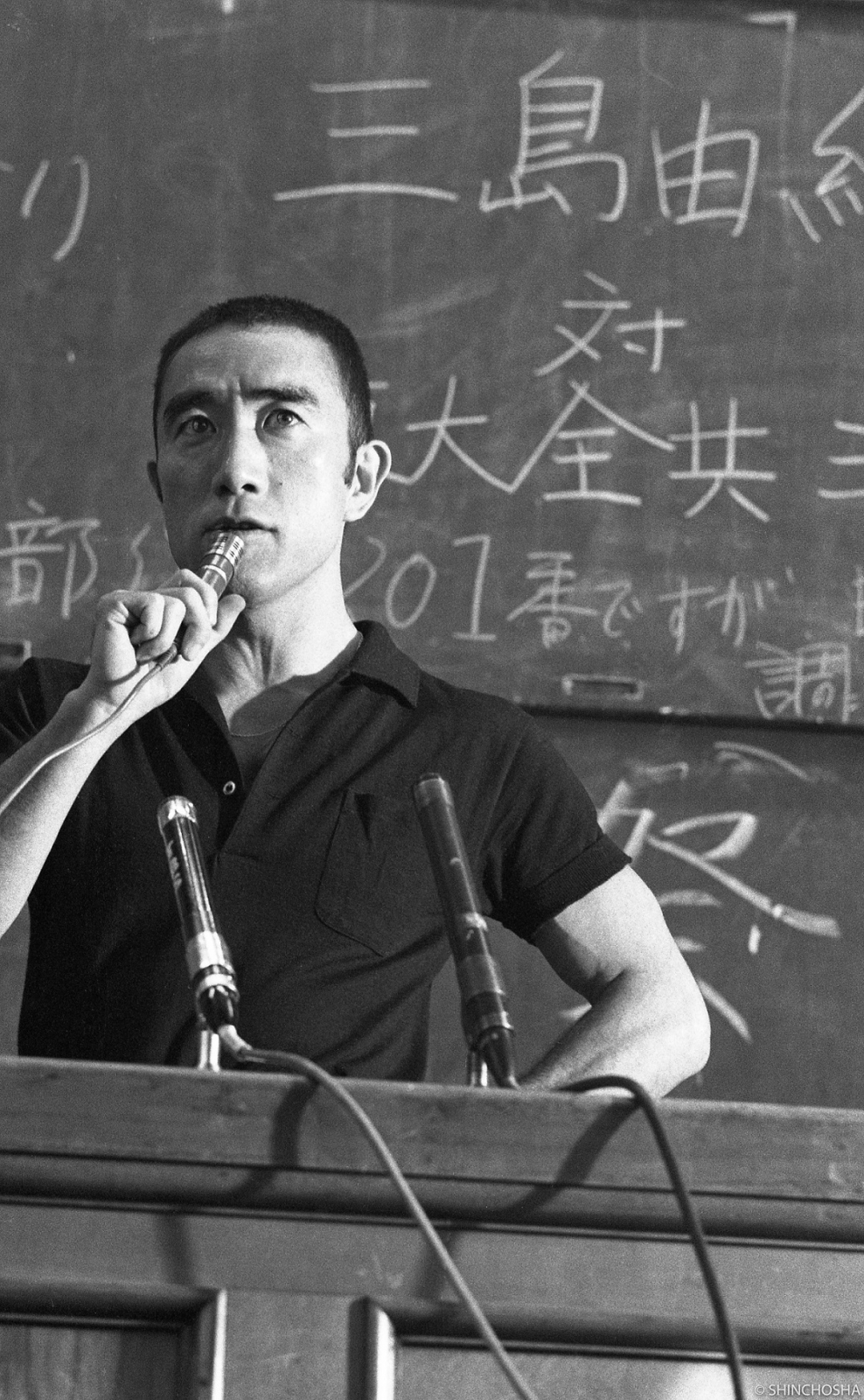

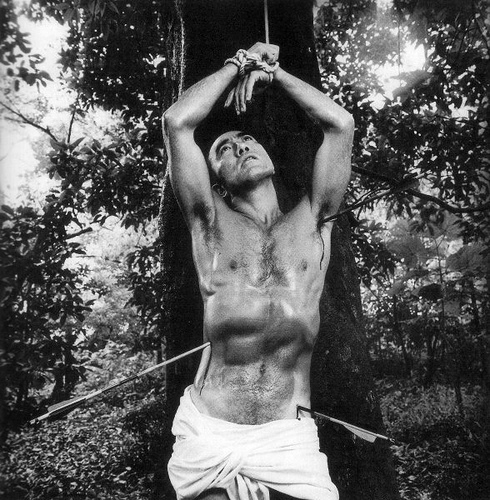

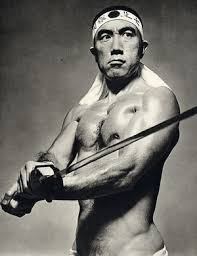

野坂は、この考えに至る前、三島の仮面性について触れている。「能面、剣道の面、軍帽、ヘルメット、まことに冠ることが好きであった」。

実質的な兵役拒否も追及している。

「梓の配慮による本籍地での検査、通常は願いを出して寄留地の連隊区で受ける、渋谷区大山町だから、二・二六事件反乱軍の原隊に入れたはずなのだ。定太郎の生地、すでにその別荘は無い。貧しい農村の、たくましい壮丁に立ち混り、彼らに同情されつつ首尾よく第二乙種。――入営に当っての検査では、都合よく発熱、即日帰郷。――従弟宅にその夜泊ったが、三島はまことうれしそうに、夜っぴてはしゃいでいたという」

作品世界と三島のバイオグラフィから、三島の「生」そのものに迫っていく。ぼくは、野坂のこのアプローチは正しいと思う。「語りの構造」を確立していない三島の小説を苦労して分析しても、あまり遠いところには連れていってはくれない。「文化概念としての天皇」など、三島のいわゆる「思想」にあたる部分については、論として成り立ってはいない。そんな「顔のない平岡公威」について、野坂は、こう記している。

「三島は、天皇を至尊とすることによって、自らの存在を確めようと、はかない試みを行い、これに失敗した。即ち、記憶もなければ何もないところへ来てしまう。「豊饒の海」掉尾の、月修寺の場面は、かねて揚言していた、「最後の一行がビシーッと決らなければ」書かないという、三島の手法からは外れていたと思う。転生にすがりつつ、ついにすがることのできなかった、そのナマな声であろう」

三島は、まこと仮面が好きである。仮面がなければ作品が成り立たず、発言も容易ではない。そう考えれば、三島の現実の行動、矛盾に満ちた「文化概念としての天皇」論、ステロタイプの同義反復の文体、といった問題群は一路解に向う。

では、仮面の下の顔貌は、どのようなことを告白しようとしていたのだろうか。それは、『天人五衰』の最後の庭の描写にその端緒が顕れている。そして、実を言えば、ここからこそが、作家が本物の顔貌を見せるはずだったのだ。

まず最初に、『豊饒の海』4巻を通じた大まかなプロットおよび感想を述べておこう。4巻それぞれに、情熱をもって活動する主人公がいるが、4人はひとつの絶対意識と言っていいようなものの生まれ変わりである(もっとも最後のひとりだけは情熱の人ではないが)。この輪廻転生を目撃し続けるのが、もうひとりの主人公である「見る人」本多繁邦。

本多は、4人が生まれ変わりであることを、わき腹にある3つの小さい黒子の存在によって見分ける。そして、それぞれの4人の言葉、奔騰する情熱の表現などに接することによってその確信を深めていく。

ここで率直な感想を歯に衣着せず言えば、3つの小さい黒子云々は、漫画である。「三島の「文体」試論/三島由紀夫⑧」でも記しておいたが、『豊饒の海』は、虚構を虚構たらしめる「語りの構造」を持っていない。このため、読者は、文面に直接三島の貌を見る。三島は、日本植物学誌と言ってもいいような細部にわたる風景描写を連ね、人物描写、心理描写においてはステロタイプの同義反復を重ねていく。これらの描写を取り除けてみると、そこには、3つの小さい黒子の発見に驚きおののく本田(三島)がいる。奇跡を直接語る三島の貌を見た読者は、あるいは驚き、あるいは呆れ、あるいは笑い、あるいは戸惑う。その感じは、子供の奇妙な夢物語を聞いたときの苦笑に近い。

第2巻の『奔馬』を読んだときにぼくが抱いた率直な感想は、漫画の原作にすればなかなかいいかもしれない、というようなものだった。村上もとかという漫画家がいる。剣道漫画『六三四の剣』、あるいは戦前日本の激動の歴史を扱った『龍』などという代表作があるが、その画風と『奔馬』の話の筋がちょうど合っているような気がした。

いずれにしても、全4巻を3つの黒子を持った者たちの輪廻転生の物語に終始させてしまっていたら、『豊饒の海』は漫画で終わっていただろう。しかし、作家は、最後の第4巻において気まぐれを起こした。この気まぐれがきわめて重要な作用を惹き起こした。つまり、漫画ではない部分を読者に垣間見せることになったのである。

まず、最終巻の主人公、安永透について、生まれ変わりではない「偽者」であるという疑いを作家は示唆する。ここで大きい物語の外しが生じる。この外しが始まるのが、『天人五衰』の後半。そして、意外なことに、この後半部分から、ステロタイプの装飾過多が陰をひそめていく。文章の運びが比較的淡々と進み、むしろ枯れた味わいさえ生れてくる。

そして最後に大きい外しがくる。第1巻において松枝清顕の悲恋の対象であった聡子(月修寺門跡)に60年ぶりに再会した本多。人生の最後に、自らが目撃し続けた不思議な輪廻転生の何らかの総括を語り合いたい、あるいは語り合わないまでも何らかの感慨を共有したい本多にあって、門跡の言葉は、あまりに不可解であった。

「松枝清顕さんという方は、お名をきいたこともありません。そんなお方は、もともとあらしゃらなかったのと違いますか? 何やら本多さんが、あるように思うてあらしゃって、実ははじめから、どこにもおられなんだ、ということではありませんか?」

ここにおいて、読者の目は点になる。どのように解釈すればいいのか。実を言えば、ここに、あらゆる解釈を拒む三島がいる。あるいは、言葉を変えて言えば、どんな解釈でも成り立ちうるが、そんなものは一瞬のうちに峻拒する三島がいる。なぜ峻拒するのか。三島は、漫画の原作を書くことに厭きたのである。飾りに飾り、因果だけをそろえた漫画の原作を書き続けることに飽き飽きしたのである。

なぜだろうか。ぼくは、おそらく、三島の面前にまぎれもない「死」の影が現れたのだと思う。「死」の影を瞥見し、抱きすくめられようとするとき、あらゆる飾り、あらゆる仮面はむなしい。

『豊饒の海』を連載していた「新潮」の元担当編集者、小島千加子氏は、三島から『天人五衰』最終稿を受け取った1970年11月25日の驚きを回顧している。社に帰って原稿を広げてみると、最後のページに「豊饒の海完」とある。最終回は2、3か月先と思っていたところ、「寝耳に水」だった。(「新文芸読本 三島由紀夫」河出書房新社)

『天人五衰』のその最後の文章を読んでみよう。門跡に案内された本多が見る庭の様子である。

「これと云って奇巧のない、閑雅な、明るくひらいた御庭である。数珠を繰るような蝉の声がここを領している。/そのほかには何一つ音とてなく、寂寞を極めている。この庭には何もない。記憶もなければ何もないところへ、自分は来てしまったと本多は思った。/庭は夏の日ざかりの日を浴びてしんとしている。」

「死」の影に直面し、飾りをすべて棄てた三島がまざまざと見ていた心象風景である。読者の目は点になるかもしれないが、三島はすでにそんなことを気にするような地点にはいない。物語など成り立とうが成り立つまいが、そんなことはどうでもいい。自分がいま見ているもの、これだけはどうしても書き残しておかなければならない。『天人五衰』の後半部分、および最後の「外し」はそのように考えるべきである。

さらに言えば、最後のこの光景は、三島自身が幼時において焼き付けられた、幸福でも不幸でもない、ある日常の光景なのかもしれない。「死」の影に直面した三島が、自分ひとりで最後に帰っていく静かな光景。ぼくは、そのように想像する。

そのように考えていたときに、ところで、ぼくはなかなか端倪すべからざる本に出会った。野坂昭如の三島伝『赫奕(かくやく)たる逆光』(文春文庫)である。

生前の三島と付き合いのあった野坂は、三島の生い立ちから追跡し、ほぼ同世代の自らの半生とクロスさせながら三島の「生と文」を分析している。三島の「生」を追跡するからには、自身の「生」をもあからさまに暴露しなければフェアじゃない。野坂の筆にはそんな捨て身の思いも感じられ、なまじの気迫ではない。

その野坂、『天人五衰』の「外し」については、ぼくと同じ解釈をしている。

「(三島の手紙の引用のあと)「茫々として」うんぬんは、「天人五衰」最終場面の、月修寺の庭を思わせる。輪廻転生を、この巻で三島はぶちこわしているが、「仮面の告白」後段と、「豊饒の海」第四巻については、「ビシーッと」決めたはずの構想が狂っているように思える。/あらかじめ決められた通りの手順で、材料を捌く料理人の包丁、あるいは、一人二役を演じて指すチェスの運びが乱れ、「仮面」がはがれている。」

「「奇妙に悲しい生物」、ナルシシストの果て、水の面に写る自分の顔の空しいことの、その予感はあったが、ついに直面して、月修寺の庭の描写は、三島の存在そのもの。「仮面」をかぶりつづける力が失せて、そこに顔のない平岡公威が登場すれば、当然、全編の構想は破綻を来たす。手練れの板前が、こしらえものに焦れ、自分の肉を削いで、盛りつけるようなものだ。」

野坂は、この考えに至る前、三島の仮面性について触れている。「能面、剣道の面、軍帽、ヘルメット、まことに冠ることが好きであった」。

実質的な兵役拒否も追及している。

「梓の配慮による本籍地での検査、通常は願いを出して寄留地の連隊区で受ける、渋谷区大山町だから、二・二六事件反乱軍の原隊に入れたはずなのだ。定太郎の生地、すでにその別荘は無い。貧しい農村の、たくましい壮丁に立ち混り、彼らに同情されつつ首尾よく第二乙種。――入営に当っての検査では、都合よく発熱、即日帰郷。――従弟宅にその夜泊ったが、三島はまことうれしそうに、夜っぴてはしゃいでいたという」

作品世界と三島のバイオグラフィから、三島の「生」そのものに迫っていく。ぼくは、野坂のこのアプローチは正しいと思う。「語りの構造」を確立していない三島の小説を苦労して分析しても、あまり遠いところには連れていってはくれない。「文化概念としての天皇」など、三島のいわゆる「思想」にあたる部分については、論として成り立ってはいない。そんな「顔のない平岡公威」について、野坂は、こう記している。

「三島は、天皇を至尊とすることによって、自らの存在を確めようと、はかない試みを行い、これに失敗した。即ち、記憶もなければ何もないところへ来てしまう。「豊饒の海」掉尾の、月修寺の場面は、かねて揚言していた、「最後の一行がビシーッと決らなければ」書かないという、三島の手法からは外れていたと思う。転生にすがりつつ、ついにすがることのできなかった、そのナマな声であろう」

三島は、まこと仮面が好きである。仮面がなければ作品が成り立たず、発言も容易ではない。そう考えれば、三島の現実の行動、矛盾に満ちた「文化概念としての天皇」論、ステロタイプの同義反復の文体、といった問題群は一路解に向う。

では、仮面の下の顔貌は、どのようなことを告白しようとしていたのだろうか。それは、『天人五衰』の最後の庭の描写にその端緒が顕れている。そして、実を言えば、ここからこそが、作家が本物の顔貌を見せるはずだったのだ。