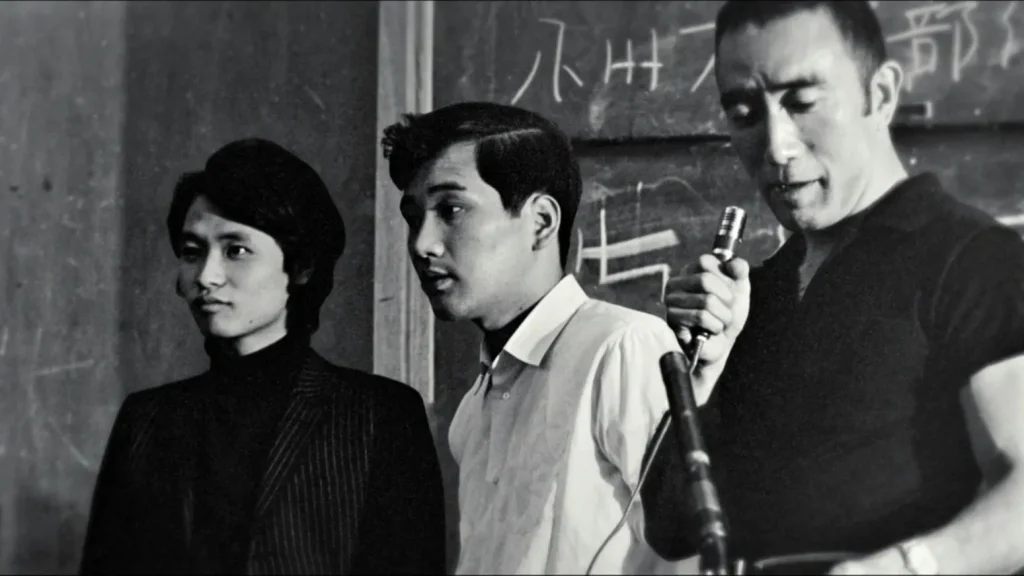

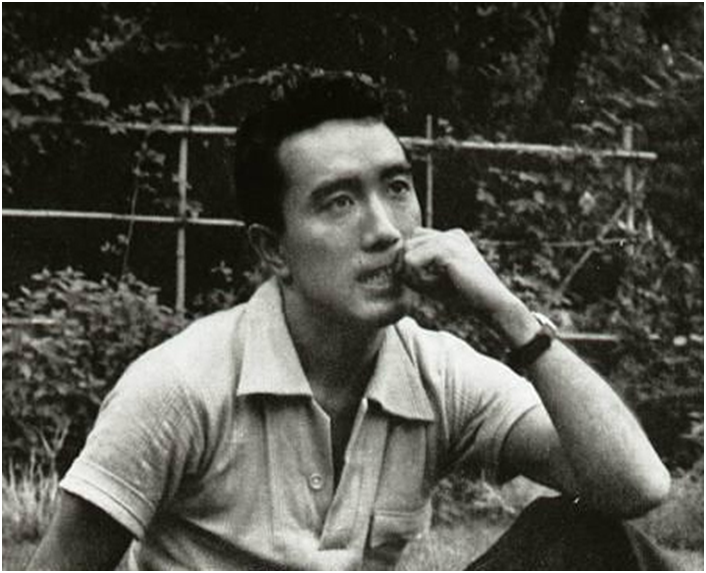

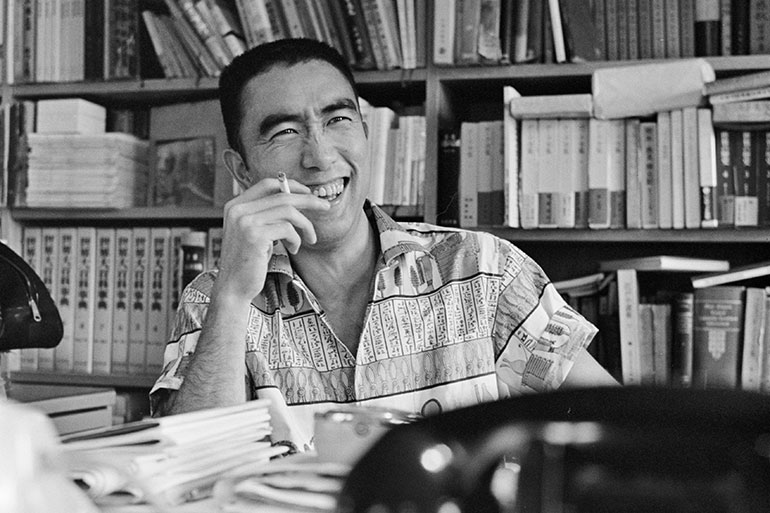

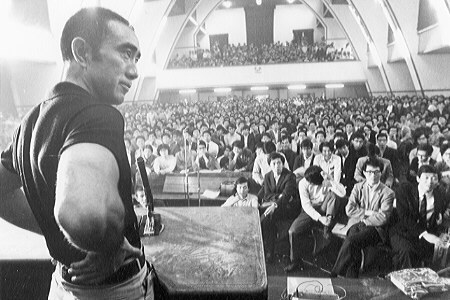

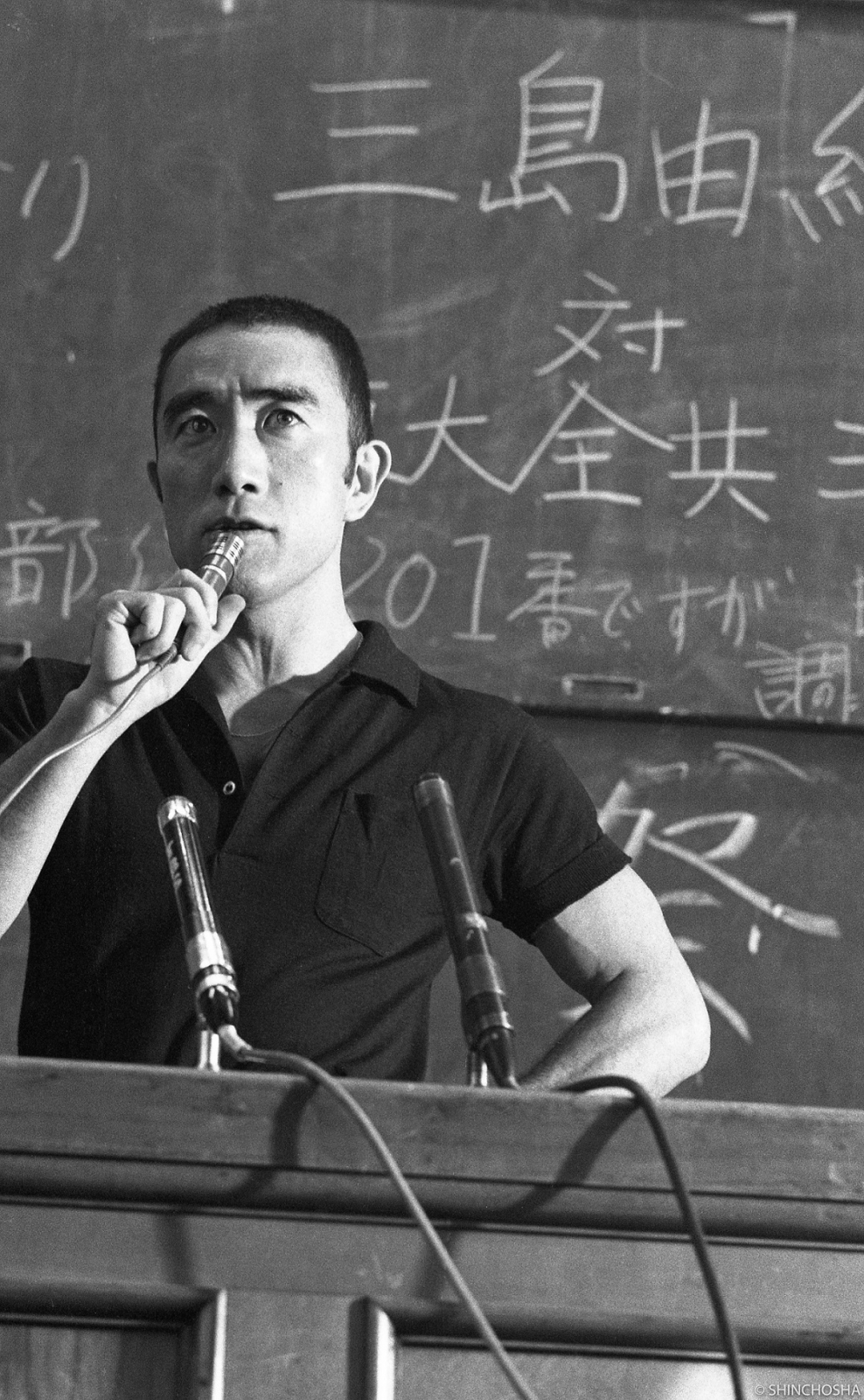

三島の問題を考える過程で、『三島由紀夫vs東大全共闘 1969-2000』(藤原書店)はぼくにとって重要だった。「解放区」と呼ばれていた東大教養学部の900番教室で、1969年5月に実現した、三島と全共闘の学生との公開討論。翌年11月に三島が自殺、その30年後に、討論に参加した当時の学生たちが集まり、この時間の間に見えてきた問題を互いに語り直した座談会の記録だ。

座談会に参加したのは当代一流の論客ばかりで、きわめてわかりにくい部分もあったが、おおむね知的な刺激にあふれた話し合いだった。

中でも、浅利誠フランス国立東洋言語文化研究院准教授(当時・現在ボルドー・モンテーニュ大学名誉教授)が重要な問題提起を重ね、演劇家の芥正彦が反対の立場からそれに応える形で問題の領域を広げていた。

まず、浅利の問題提起による三島の死の図式を瞥見してみよう。浅利は、まずジョルジュ・ソレルの『暴力論』とベンヤミンの『暴力批判論』から、法を破壊し、かつ滅罪的性格をも併せ持つ「神的暴力」の概念を導き出す。次いで、ハイデガーの著作に対するラクー=ラバルトの解釈から、ネーション成立の条件として、「至高の存在者」(=「神的暴力」)、そして「真の供犠」(=「祖国のための死」)の概念を抽出する。

つづめて言えば、三島は、この「至高の存在者」、「神的暴力」の位置に「天皇」を置き、「真の供犠」、「祖国のための死」の位置に自らを置いたのではないか。このことによって日本というネーションを成立させようとしたのではないか、ということである。

「神的暴力」、そして三島自身による「祖国のための死」。このシェーマは実にわかりやすい。では、「神的暴力」と、その位置に三島が置く「文化概念としての天皇」の関係はどうだろうか。この両者は一見きわめて似ている。しかし、ここでベンヤミンの言う「神的暴力」なるものを慎重に見定めておく必要がある。

ベンヤミンが『暴力批判論』を書いたのは、1921年。ロシア革命の影響下のドイツ革命の余燼くすぶるころで、その中で展開した「神的暴力」について、その直接的な淵源を「プロレタリア・ゼネスト」に求めている。マルクス・レーニン主義の影響をもろに受け、同ゼネストの目的は「国家暴力の絶滅」、「国家の廃止」である、としている。

「――(同ゼネストは)労働が完全に変革されなければ、いいかえれば国家による強制がなくならなければ労働を再開しない、という決意をもって行われる――この種のゼネストは、革命の誘因となるよりは、むしろ革命を貫徹する」(『暴力批判論』岩波文庫)

「国家による強制」のない自由な労働。若いベンヤミンは、「プロレタリア・ゼネスト」にこのような目的を掲げ、その「神的暴力」の破壊力によって、プロレタリアートを苦しめてきた既存法を破壊し、国家の廃止を目指す。この目的の達成の後には、破壊に対する滅罪がある。なぜなら、プロレタリアートが解放されるからである。言ってみれば、ひとつのユートピア思想であるとも言えよう。

ここで現代の状況を考えてみれば――。まずゼネストを起こすほどの「プロレタリアート」なる存在がない。国家の廃止ということも、ソ連崩壊後の今日、現実に起こるわけがない。その代わりに、現在の「変革」は漸進的に起こる。

ひるがえって三島の「文化概念としての天皇」には、上記のような労働の変革や古いシステムの改廃などの領域への志向性がきわめて薄い。ベンヤミンの「プロレタリア・ゼネスト」の目指す方向を向いてはいない。言ってみれば、ベンヤミンが北を目指していれば、三島は南を向いている。したがって、「神的暴力」と「文化概念としての天皇」とは、似てはいるが非なるものでしかない。

つまりは、ベンヤミンの志向性を考える限り、このような「文化概念としての天皇」のために自ら「祖国のための死」を捧げることは何ら有効性を持たないのではないか。手っ取り早く言えば、国民の生活と関係のない「文化概念としての天皇」なるものに自らの命を差し出して、何の意味があるか、ということである。

三島の死について図式的な解釈のひとつを提示した浅利に対し、芥が実に鋭く切り返して、問題の幅を広げた。(実際の討論では、この間かなりの自然的時間が経過しているが)

芥「――全共闘はやっぱり供犠性を必要としないという前提を俺は持ってた気がするんだよ。俺だけかもわからないけれども」/小阪修平「いや、持ってたと思う」/木村修「私もそう思う」/芥「で、三島由紀夫が古い審級で供犠性を持ってきてしまって、それに触発されて連合赤軍事件が発生して、さらに核マル対中核の相互連続殺人事件の発生、そして全共闘まで全部消されたという、逆に」

芥「1週間でも死守しないのか、なんで安田講堂から飛び下り自殺しないのか、これは三島の最終戦争論なわけです。トラウマとして残すことで神話をつくるという。我々はだって神話をつくりたいんじゃないもの」

芥の切り返しは、ベンヤミンやハイデガーの提示する「神的暴力」、「祖国のための死」(「真の供犠」)を認めながらも、自由な個の集合である新しい共同体のあり方を目指した全共闘の思想を前面に出したものである。

芥の切り返しはこれだけにとどまらない。さらに時間が経過した後、こう言っている。

「――天皇というのは技術だったんですよ、国家体系を作るゼロ記号としての技術。技術として取り出した。-(略)-天皇という技術があって、かつてこれは地下を治める。要するに殺すものと殺してはいけないものを分け、彼らは地下にいて、死者が化けて出ないように見張ってなくてはならない。なぜか。それは殺していいと命令する側だったから、殺された者がお化けになって出てこないように守る義務があった。これはやっぱり技術だ。倫理という技術ですけど。それと同じように、神というものもそういう形で使われてきた」

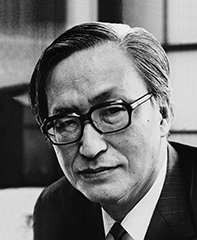

三島の言う「文化概念としての天皇」の裏返しである。丸山眞男が天皇制について、宗教的なO(Orthodoxy)正統ではなく、むしろ政治的なL(Legitimacy)正統であると捉え直した考えと同じである。

三島の思想と全共闘の思想とが交錯する地点は、一見存在するようで、実はほとんど存在しなかった、と言える。

座談会に参加したのは当代一流の論客ばかりで、きわめてわかりにくい部分もあったが、おおむね知的な刺激にあふれた話し合いだった。

中でも、浅利誠フランス国立東洋言語文化研究院准教授(当時・現在ボルドー・モンテーニュ大学名誉教授)が重要な問題提起を重ね、演劇家の芥正彦が反対の立場からそれに応える形で問題の領域を広げていた。

まず、浅利の問題提起による三島の死の図式を瞥見してみよう。浅利は、まずジョルジュ・ソレルの『暴力論』とベンヤミンの『暴力批判論』から、法を破壊し、かつ滅罪的性格をも併せ持つ「神的暴力」の概念を導き出す。次いで、ハイデガーの著作に対するラクー=ラバルトの解釈から、ネーション成立の条件として、「至高の存在者」(=「神的暴力」)、そして「真の供犠」(=「祖国のための死」)の概念を抽出する。

つづめて言えば、三島は、この「至高の存在者」、「神的暴力」の位置に「天皇」を置き、「真の供犠」、「祖国のための死」の位置に自らを置いたのではないか。このことによって日本というネーションを成立させようとしたのではないか、ということである。

「神的暴力」、そして三島自身による「祖国のための死」。このシェーマは実にわかりやすい。では、「神的暴力」と、その位置に三島が置く「文化概念としての天皇」の関係はどうだろうか。この両者は一見きわめて似ている。しかし、ここでベンヤミンの言う「神的暴力」なるものを慎重に見定めておく必要がある。

ベンヤミンが『暴力批判論』を書いたのは、1921年。ロシア革命の影響下のドイツ革命の余燼くすぶるころで、その中で展開した「神的暴力」について、その直接的な淵源を「プロレタリア・ゼネスト」に求めている。マルクス・レーニン主義の影響をもろに受け、同ゼネストの目的は「国家暴力の絶滅」、「国家の廃止」である、としている。

「――(同ゼネストは)労働が完全に変革されなければ、いいかえれば国家による強制がなくならなければ労働を再開しない、という決意をもって行われる――この種のゼネストは、革命の誘因となるよりは、むしろ革命を貫徹する」(『暴力批判論』岩波文庫)

「国家による強制」のない自由な労働。若いベンヤミンは、「プロレタリア・ゼネスト」にこのような目的を掲げ、その「神的暴力」の破壊力によって、プロレタリアートを苦しめてきた既存法を破壊し、国家の廃止を目指す。この目的の達成の後には、破壊に対する滅罪がある。なぜなら、プロレタリアートが解放されるからである。言ってみれば、ひとつのユートピア思想であるとも言えよう。

ここで現代の状況を考えてみれば――。まずゼネストを起こすほどの「プロレタリアート」なる存在がない。国家の廃止ということも、ソ連崩壊後の今日、現実に起こるわけがない。その代わりに、現在の「変革」は漸進的に起こる。

ひるがえって三島の「文化概念としての天皇」には、上記のような労働の変革や古いシステムの改廃などの領域への志向性がきわめて薄い。ベンヤミンの「プロレタリア・ゼネスト」の目指す方向を向いてはいない。言ってみれば、ベンヤミンが北を目指していれば、三島は南を向いている。したがって、「神的暴力」と「文化概念としての天皇」とは、似てはいるが非なるものでしかない。

つまりは、ベンヤミンの志向性を考える限り、このような「文化概念としての天皇」のために自ら「祖国のための死」を捧げることは何ら有効性を持たないのではないか。手っ取り早く言えば、国民の生活と関係のない「文化概念としての天皇」なるものに自らの命を差し出して、何の意味があるか、ということである。

三島の死について図式的な解釈のひとつを提示した浅利に対し、芥が実に鋭く切り返して、問題の幅を広げた。(実際の討論では、この間かなりの自然的時間が経過しているが)

芥「――全共闘はやっぱり供犠性を必要としないという前提を俺は持ってた気がするんだよ。俺だけかもわからないけれども」/小阪修平「いや、持ってたと思う」/木村修「私もそう思う」/芥「で、三島由紀夫が古い審級で供犠性を持ってきてしまって、それに触発されて連合赤軍事件が発生して、さらに核マル対中核の相互連続殺人事件の発生、そして全共闘まで全部消されたという、逆に」

芥「1週間でも死守しないのか、なんで安田講堂から飛び下り自殺しないのか、これは三島の最終戦争論なわけです。トラウマとして残すことで神話をつくるという。我々はだって神話をつくりたいんじゃないもの」

芥の切り返しは、ベンヤミンやハイデガーの提示する「神的暴力」、「祖国のための死」(「真の供犠」)を認めながらも、自由な個の集合である新しい共同体のあり方を目指した全共闘の思想を前面に出したものである。

芥の切り返しはこれだけにとどまらない。さらに時間が経過した後、こう言っている。

「――天皇というのは技術だったんですよ、国家体系を作るゼロ記号としての技術。技術として取り出した。-(略)-天皇という技術があって、かつてこれは地下を治める。要するに殺すものと殺してはいけないものを分け、彼らは地下にいて、死者が化けて出ないように見張ってなくてはならない。なぜか。それは殺していいと命令する側だったから、殺された者がお化けになって出てこないように守る義務があった。これはやっぱり技術だ。倫理という技術ですけど。それと同じように、神というものもそういう形で使われてきた」

三島の言う「文化概念としての天皇」の裏返しである。丸山眞男が天皇制について、宗教的なO(Orthodoxy)正統ではなく、むしろ政治的なL(Legitimacy)正統であると捉え直した考えと同じである。

三島の思想と全共闘の思想とが交錯する地点は、一見存在するようで、実はほとんど存在しなかった、と言える。