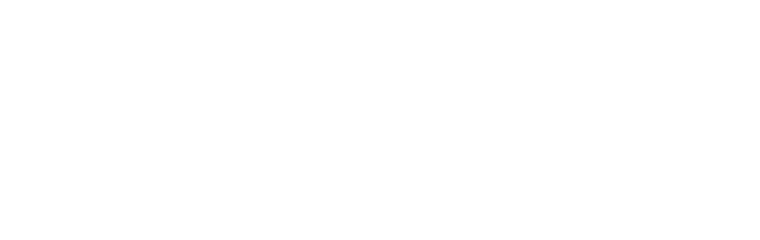

12年前に亡くなった思想家・吉本隆明の詩集が立て続けに刊行された。今年、生誕100年を迎えたからか、評論活動の前に集中的に書き続けていた詩集が改めて注目され、3月に『わたしの本はすぐに終る』(講談社文芸文庫)、7月に『吉本隆明詩集』(岩波文庫)が出された。岩波の詩集はすぐに重版となった。

そのことが9月29日の朝日新聞読書欄に紹介されていた。その記事によると、評論活動に重心が移って詩の量は減っていったにもかかわらず、晩年には「(萩原)朔太郎にならって詩第一という原則をとってきた」(『吉本隆明全詩集』あとがき)とつづっているという。

ぼくは大学に入るとすぐに文学系のサークルに入り、週に1回、吉本の「初期詩篇」の読書会に参加した。一言で言えば「難解」としか表現しようのない詩群だった。

1961年9月、吉本は自らの同人雑誌「試行」誌上で『言語にとって美とはなにか』という連載を始めた。子供をあやしつつ、「勝利だよ、勝利だ」とつぶやきながら書きついでいった言語論だった。

「たとえば狩猟人が、ある日はじめて海岸に迷いでて、ひろびろと青い海をみたとする。人間の意識が現実的反射の段階にあったとしたら、海が視覚に反映したときある叫びを<う>なら<う>と発するはずである。」(『言語にとって美とはなにか』)

この<う>が、自身に向けられた「自己表出」の言葉となり、やがて「うみ」となって、記号的に他者に向けられたコミュニケーションとしての言葉「指示表出」となる。

吉本の言語論は、この自己表出と指示表出のふたつの概念を中心に展開していく。これらふたつの概念はイデアルティプス(理論的手段としての理念型)と言ってもいいと思う。なぜなら、吉本自身も説明しているように、このふたつは縦糸と横糸のようにない交ぜになりながら言語を織っていくもので、本来は分けられないものだからだ。

吉本は、言語の「幹」であり「根」である部分はこの自己表出であり、指示表出は「枝」や「葉」の部分であるとする。そして、この自己表出の部分を「沈黙」の言葉とも呼んでいる。

それを踏まえたうえで、ぼくには「沈黙」の言葉としての自己表出という表現に深く頷くところがある。具体的な論証抜きで語るが、書物を黙読するとき、しばらくたつとぼくの頭の中には、どこからか聞こえてくる人間の声がやみがたく存在し始める。それがだれの声かはわからない。自分の声のようでもあるし、だれかの声のようでもある。しかし、その声の響きは高らかに、また中途で聞くことをやめるのは忍びがたくやみがたいほどにぼくに強く迫ってくるときもあれば、その反対にほとんど聞こえてこないときもある。

その声が聞こえてこない場合というのは、端的な事例を挙げれば、「霞が関文学」の文章、つまりお役所の発表文、あるいは官僚の答弁である。これらの文章からはほとんどだれの声も聞こえず、読むこと自体つらい。

反対に、その沈黙の声が強く響いてくる書物については、読むことをやめて傍らに置くことがむずかしい。それは海外と日本とを問わない。ベンヤミンが言っているように、翻訳は服装と同じだ。すこしサイズが合わなかったり窮屈だったりすることはあるが、そのからだの基本的なラインはわかる。ボルヘスやジョージ・オーウェル、コンラッド、キプリング、ブレヒト、ブルガーコフの書物を前にして、また島尾敏雄の書物を手にして、どうして途中でその声を途切らせることができるだろうか。

吉本の仕事の中でぼくに残念なのは、やはり丸山真男に対する評価だろう。吉本が丸山の徂徠論を読んで、なぜ沈黙の声が聞こえてこなかったのか、いまだに不思議の感が残る。ぼくが思うに、おそらくは1945年8月15日の迎え方のちがいからくる世代的な強烈な違和感からきているのではないか。純粋な軍国少年として8・15を迎えた吉本と、すでに徂徠論をものして少壮学者として出発していた丸山の世代間のちがいが大きい要因となったのではないかとぼくは想像する。このあたりは、小熊英二『民主と愛国』(新曜社)が詳細に論を展開している。

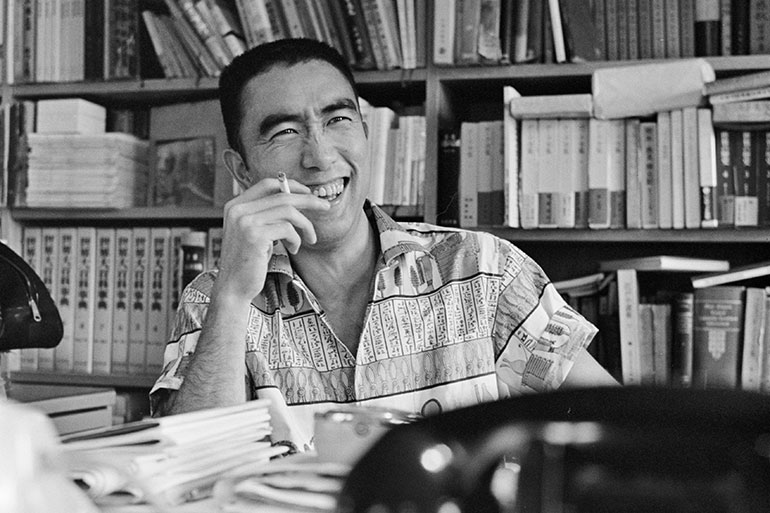

NHK教育テレビのETV特集が2009年1月に放送した『吉本隆明の講演』を見たことがある。吉本が実際に語るところをそのとき初めて見たが、その講演集CDがなぜひそかな人気を保っているのかわかったような気がした。野太い声で何度も言いまわしを変えながら自分の本意を何とか伝えようとしている方法が、書物の上では難解な吉本の考えをかなりわかりやすく伝えているのではないか、と思った。

講演会場の吉本は高齢の身を押しながら登壇、最初は客席のおそらくだれかの表情を見詰めながら語っていたが、語りに熱がこもってくるにしたがって、目ははるか上の虚空をさまよい始め、なにかのイメージをしきりに追いながら言葉を発しているようだった。まさに吉本自身の自己表出を追っていたのだろう。

とくに、桑原武夫の第二芸術論を話の端緒にして俳句を取り上げ、自己表出を「短く、短く」していく傾向を持つ日本独特の芸術言語を語るところは圧巻だった。

ぼくはこのとき、松尾芭蕉もさることながら、まさに萩原朔太郎が熱をこめて語った与謝蕪村を思い出した。これは、吉本の講演には出てこなかったが、ぼくはいま、蕪村のこの句と朔太郎の紹介文をどうしてもここに記しておきたい。まさに沈黙の自己表出という意味で、この句には真に震撼させるものがあるからだ。ぼくには、真に怖ろしい言葉のように思える。

「おのが身の闇より吠えて夜半(よわ)の秋」(蕪村)

「黒犬の絵に讃して詠んだ句である。闇夜に吠える黒犬は、自分が吠えているのか、闇夜の宇宙が吠えているのか、主客の認識実態が解らない。ともあれ蕭条たる秋の夜半に、長く悲しく寂しみながら、物におびえて吠え叫ぶ犬の心は、それ自ら宇宙の秋の心であり、孤独に耐え得ぬ、人間蕪村の傷ましい心なのであろう。」(萩原朔太郎『郷愁の詩人・与謝蕪村』岩波文庫)

蕪村と朔太郎のこの自己表出に、付け加えるべきものは何もない。これを読んだ人々が、自身の心の中の自己表出とどのように重なり合う部分を発見するのか、あるいは発見しないのか、という問題が残るだけだろう。