テンギズ・アブラゼ監督のジョージア(グルジア)映画『懺悔』を岩波ホールに見に行ったことがある。テンギズ・アブラゼはジョージアの映画監督で、スターリン時代の恐怖政治をスクリーンに残した。『懺悔』は、ソ連崩壊前の1984年に完成したが、まずその内容からしてすぐに公開が許されるようなものではなかった。スターリンによる独裁、大粛清の歴史をただちに思い浮かべる内容で、アブラゼ監督ももちろんそのような体制を糾弾していた。

『懺悔』の物語は、ケーキ職人の女性の追想に始まる。女性が子供のころ、独裁政治を敷く市長(架空)のために両親が相次いで粛清される。画家だった父親はその技量を市長に見込まれ、独裁政治への宣伝協力を依頼されるが、断った。市長と画家はむしろ親しい間柄にもなるが、独裁への協力を拒否した画家を市長は許さなかった。

独裁者の市長が死ぬ。女性は、市長の遺体を三度も墓場から掘り起こし、市長の息子家族の自宅庭園に置いた。この墓荒らし犯人を突き止めるべく張り番をする刑事たちは「やってられないよ」といった風情で酒を飲み出す。このあたり、ゴルバチョフ登場前後、ソ連末期の社会風俗をよく表現している。実はゴルバチョフのペレストロイカは、激増していたアルコール中毒者への対処が始まりだった。ソ連経済が落ち込んでいるのはアルコール中毒者がソ連社会に多すぎるからだと考えたゴルバチョフだったが、その対策ではもちろん経済は立ち直らず、次々に新たな対策を打ち出し、ついに最後は社会主義経済の放棄にまでいたったのである。

墓荒らしの犯人を張っていた市長の孫の青年が、ついに墓荒らし犯を発見して女性の肩を銃で射抜く。負傷した女性は裁判にかけられるが、法廷では、過去の粛清の悲劇を一部始終物語り、「墓荒らしをしたのは事実だが、私には罪はありません」と堂々と主張する。「罪のない両親を処刑した市長こそ人間としての罪に問われるべきなのです。だから、私が生きている限り、市長の墓は300回でも掘り起こすでしょう。市長には墓場に眠る権利はないんです」

墓場に眠る権利はない。この考え方ですぐに想起するのは、レーニン廟におけるレーニンその人だろう。死んだレーニンは墓場に入ることを許されず、体内に防腐剤を注入されて何十年も衆人の目にさらされることになる。この処置を施したのはスターリンだった。レーニンの死の直後、自らの権力基盤がまだ固まらず、レーニンの権威の威光を借りなければならなかった。スターリン本人もその死後、遺言によってレーニンの隣に安置されたが、その後スターリンだけは廟から取りのけられた。

死の意味。それは、常識的な言葉で言えば、安らかに眠るということであろう。土葬、火葬、鳥葬。世界中で様々な弔いの様式はあるが、それは土に帰る、海に帰る、自然に帰る、というような考え方に基づいている。しかし、この死の意味に対する考えについて、スターリンは完全に転倒していた。アブラゼ監督は、この転倒した考えを逆手に取って、市長には、レーニンやスターリンと同様、墓場に眠る権利はないと考えた。

ぼくはソ連がなくなっていく直前の1991年11月のある日、まだレーニン廟に安置されていたレーニンの遺体を見た。死後68年間、公衆の面前に自らの体をさらし続けてきた男、ウラジーミル・イリイッチ・ウリヤーノフは、馬のいない黒い馬車のようなものに乗り、四方をガラスで囲まれた音のない世界に、たったひとりで横たわっていた。黒っぽい背広をつけ、紺地に白の水玉のネクタイを締めている。ズボンの腰のあたりに置かれた左手は指を伸ばし、右手は軽く握られている。禿頭には横の方に茶色い髪が少し見え、茶色いひげも少し残っている。目は閉じられ、眉間にはあるかなきかの縦じわが感じられる。眉の表情は、充足や幸福を感じさせるそれではない。しのばれるものは、まちがいなく、ある種の苦悶と寂寥のあとだった。

そして、映画の物語は、女性の肩を撃った青年の葛藤に移る。祖父の悪業を知った青年は、父親に対して女性の無実を訴え、むしろ償いをしなければならないと考える。しかし、祖父から受け継いだ安定した地位を守りたい父親は青年の考えを退け、「あの厳しい時代には仕方なかったんだ。おまえは何も知らないんだ」と厳格に言い渡す。この部分、1956年のスターリン批判(ソ連共産党第20回大会)以後も、「あの時代には仕方なかった」として自己弁護し、その後もスターリン体制の残滓を残し続けたソ連官僚の言い分と変わるところはない。

一族の責任を取ったのだろうか、絶望した青年は銃で自殺した。息子の自殺に衝撃を受けた父親は、自宅の地下に隠した秘密の礼拝所に赴き、聖職者に懺悔する。

「私の道徳の規準が崩れた。信念をなくしました。私は考えたくなかったのだ、最も大切な何かを。自分は何者なのか。なぜ生きているのか。自分の存在価値は一体どこにあるのか」と父親は告白する。

しかし、この聖職者は、驚いたことに暗闇の中で魚にかぶりついていた。魚をかじりながら、聖職者はささやくように独語する。

「おまえは、名誉や立派な家庭が失われるのが怖いのだ。それは孤独に対する恐怖だ。我々は何者で、どこから現われ、どこへ行くのか。そんな馬鹿げた考えは放っておけ。明日になればすべて元通りだ。おまえは生き続け、罪の許しを乞うだろう。臆病者め」

「ちがう。おまえはだれだ」と叫ぶ父親に、聖職者の姿は独裁者の市長に変わる。

「おまえの父親だよ。おまえは悪魔に懺悔したのさ」

このシーンの薄気味悪さと迫力は、ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』の大審問官を想起させる。

映画のクライマックスは、この父親が市長の遺体を自ら掘り起こし、崖の上から投げおろすシーンだ。その迫力は、やはり観ている者の度肝を抜き、頭の中のなにかが衝撃を受ける。遺体の掘り起こし、墓場に眠る権利などといった観念的なことではない。崖の上から、声にならぬ叫び声とともに渾身の力を振り絞って投げおろす、その暴力的な拒絶の迫力だ。ここに、スターリン体制、あるいはスターリン的なものに対するアブラゼ監督の強烈な拒絶の意思を「衝撃的に」感じ取る。

物語は最後に、ケーキ職人女性の幻覚の物語という形で終わる。だが、ぼくはその終わり方に強い意味はないと思う。この映画が完成した1984年はソ連崩壊の前だ。映画が公開されるためには、このくらいの衝撃緩和剤を入れておかないと無理だと判断したためと思われる。

映画自体は、ジョージアで実権を握っていたエドゥワルド・シェワルナゼ(後にゴルバチョフ政権の外相)の擁護によって、1986年10月にジョージアの首都トビリシで公開された。1987年1月のモスクワ一般公開では大反響を巻き起こし、ソ連崩壊の一里塚になった映画として世界の映画界の伝説となった。

映像表現で言えば、女性の幻覚の中に描かれた市長の独裁体制のイメージが、実に効果的だ。実を言えば、ソ連時代の独裁の姿の核心を突いているのではないかと思う。このあたりはちょっとわかりにくいかもしれないが、ぼくの体験を踏まえた考察を少しだけ語りたい。

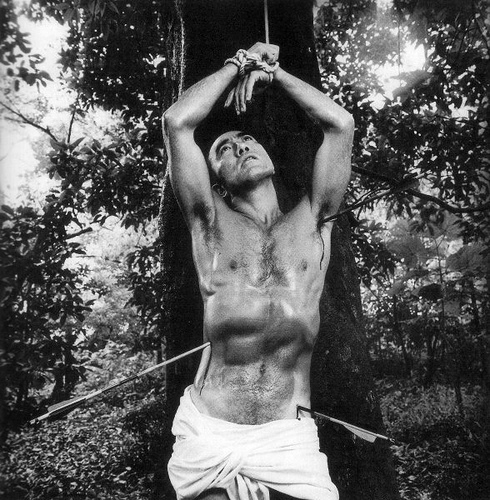

女性が経験した少女時代の独裁社会は、もちろん現代文明社会で自動車も走っていたが、幻覚の中では、それと同時に、中世を舞台にした映画に出てくるような甲冑姿の兵士が馬を駆り、市民を捕縛していた。少女の目には、秘密警察は中世の甲冑姿に見えていたのだ。現代の中に暗く息づいている中世。これが少女に見えていた独裁社会のイメージだ。

ソ連崩壊の直前、ぼくはスターリンの跡をたずねて、その生地ゴリ(ジョージア)を訪れた。そして、保存されている生家を見たとき、ぼくを襲ってきたものは、言葉の正確を期すならば、「観念的な吐き気」といったものだった。

スターリンが生まれ、少年時代を過ごしたその家、それはとてつもなく粗末な小屋だった。粗末なだけではない。窓といい扉といい、おそらくは大工ではない素人が、何の情熱もなくやっつけ仕事で作ったものだった。あらゆる箇所のゆがみがそのことを直感させた。

そしてその反面、建築学的には露ほどの価値もないそんな小屋がどのように保存されていたか。その小屋を覆っていたのは、まるで凱旋門のような威圧感たっぷりの石の建造物であった。封建的な中世そのものである粗末な小屋を、見栄えだけ重厚感のある建造物が後生大事に抱きかかえている。その姿に、ぼくは「観念的な吐き気」を感じた。

そして、これがスターリン体制のひとつの姿であると直感した。外観は、マルクス主義の実現、近代社会を装っているが、その内実は封建主義、中世を後生大事に抱きかかえている。

少女の目に移った幻覚の中の中世の甲冑姿。ぼくはここに、ソ連社会の内実を見るアブラゼ監督の眼を思った。

そして、この構造は旧ソ連にだけ存在するものではない。この日本でも同じような構造は存在するのである。政治制度、経済体制、社会秩序、すべては近代そのものと見えながらも、その底に中世どころか古代までをも残している社会。それが日本である。

自民党総裁選の結果は本日9月28日、あと10数時間後には出るが、その有力な候補者である小泉進次郎は政治家を代々世襲してきた4代目である。飛鳥時代に、豪族の曽我氏が、稲目、馬子、蝦夷、入鹿と4代続いて絶えた。この現代において、まったく同じことを繰り返している一族が日本に存在する。文字通り古代を後生大事に抱え続けている社会。それが現代日本だ。

小泉家だけではない。自民党の国会議員のうち4割が同じような世襲議員だ。自民党という政党を眺め渡した時、無意識のうちにも「観念的な吐き気」を感じてしまうのはこのためだろう。