「こんな国、こんな社会、もういやだ! どこか外国に亡命したい!」

そう思ったとしても、そんなこと簡単にできるわけがない。それが日本国民の現実だ。

いま自民党総裁選で高市早苗候補が支持を伸ばしているようだ。このため、現在のところ、決選投票に残る可能性が高いのは、石破茂議員と高市議員の二人だ。

高市議員が自民党総裁となり首相となった時に、この日本という国にはどういうことが起こるだろうか。高市議員の支持基盤は極右に近く、高市議員自身、対中国政策においてほとんど仮想敵国に近い見方をしている。首相になってもこのスタンスを取り続けるとすれば、当然ながら防衛予算は膨張し続けるだろう。恐らくは瀬戸際政策を採り、一触即発の事態となる可能性もある。たとえ戦火を交えなくとも、巨額化する防衛予算は国債の大量発行と増税でまかない、金利は上昇するだろう。経済状態の悪化と他の費目への圧迫によって日本社会は緊張の度合いを増し、極右的な言動が社会のあちこちに飛び交うことになる。

ストレスフルな社会状況の下で、亡命もできないわれわれは一体、どういう生活を送ることになるのだろうか。また、どういうことを考えて生活すべきなのだろうか。そんなことを考えているうちに、かつて観た印象深い映画を思い出した。

およそ16年前、ぼくは、渋谷ユーロスペースに、エンリケ・サンチェス=ランチ監督の『帝国オーケストラ』という映画を見に行った。

エンリケ・サンチェス=ランチ監督はスペイン系ドイツ人の映画監督で、自らオペラ歌手やオペラの助監督も経験しながら音楽と社会の関わりなどをテーマにした映画を作り続けている。

そのエンリケ・サンチェス=ランチ監督が手掛けた『帝国オーケストラ』という映画は、1933年から45年にかけてのベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の活動と楽団員たちの考え方を、当時のフィルムと、生存している楽団員二人、遺族らからの証言で再構成したものだ。この時代はもちろん、言わずと知れたヒトラー独裁の時代で、ベルリン・フィルも宣伝相ゲッベルスの支配下に置かれていた。

ゲッベルスは、第三帝国の優越した文化を国外に宣伝するため、ベルリン・フィルを重用した。楽団員たちを優遇し、兵役を免除までして音楽に専念させた。その反面、楽団の中にいたユダヤ人奏者たち4人は身の危険を感じ、早々にドイツを去った。本人はそうではないが、家族や家系にユダヤ人を持つ奏者は演奏を続けながらも常に危険と不安を感じなければならなかった。その奏者たちを守ろうとして骨を折っていたのが、首席指揮者のヴィルヘルム・フルトヴェングラーだった。

だが、フルトヴェングラーの力が及ばず、悲劇に転じたケースもあった。そして反対に、数人のナチ党員も楽団の中にいた。その党員の前では一般の楽団員は常に口をつつしみ、ユダヤ人とのつきあいを隠そうとした。

ユダヤ人排斥のゆがんだ社会が隠しようもなくあらわになっていく中で、フルトヴェングラー率いるベルリン・フィルはヒトラー独裁政権への協力の色を強めていく。ヒトラーの誕生日には欠かさずに壮大な記念演奏会を開き、軍需工場で働く国民への奉仕演奏会を開き続ける。

しかし、欧州戦線における戦勢は逆転し、ベルリンをはじめとするドイツ諸都市への空襲が始まった。空襲によって、ある日、ベルリン・フィルのコンサート・ホールが焼け落ちた。焼失を目撃した楽団員は、カメラに向かってその様子を語った。語りは、ユダヤ人排斥、ラーゲリのうわさ、さらに空襲と敗戦の予兆に及んでいく。

そしてそのとき、映画館いっぱいにベートーベン「バイオリン・コンチェルト」のカデンツァ部分が響き渡った。ぼくには、突然の緊張に満ちた弓と弦の摩擦音が白いスクリーンを引き裂くかと思われた。すべての悲劇的な要素が出尽くしたその瞬間に、独奏のカデンツァがひとり言葉のない叫びをあげているかと思われた。

高齢の楽団員や遺族たちは、最後までこう語った。「私は、ただ音楽を続けたかっただけなんです」。「楽団だけを責めても仕方ない。すでにそういう社会になっていたんです」

エンリケ・サンチェス=ランチ監督はこう語っていた。

「私はバスティアン(生存している首席奏者)と話せば話すほど、責任から逃れるために集団の中で自分を守るしかなかった点を映画の主題にすべきであると確信していった。文書、写真、映画の場面、そして『帝国オーケストラ』制作中に発掘した回想録の全てが、雄弁に物語っている。それらは責任感のある21世紀の聴衆に語りかけ、歴史的背景を理解し、より深く把握することのできる理性に訴えかける」

エンリケ・サンチェス=ランチ監督は、安易なヒューマニズムに訴えるような証言を引き出そうとはしなかった。フィルムの中で語られていたのは、ある過酷な時代を生き抜いた人たちの正直な証言であり、家族たちの率直な回想だ。

ただひとつ、極めて印象深いメッセージが静かに込められていたシーンがあった。映画の最後の場面で、バスティアンが、介護の女性に支えられながら、敗戦直後に慰問演奏に訪れた臨時病院跡をたずねたシーンだ。手や足のない若い負傷兵たちの前に立った自分たちの健康的なからだをむしろ恥じた記憶をたどりながら、静かな涙にむせぶ場面は、エンリケ・サンチェス=ランチ監督のただひとつの静かな主張を込めたものだったのだろう。

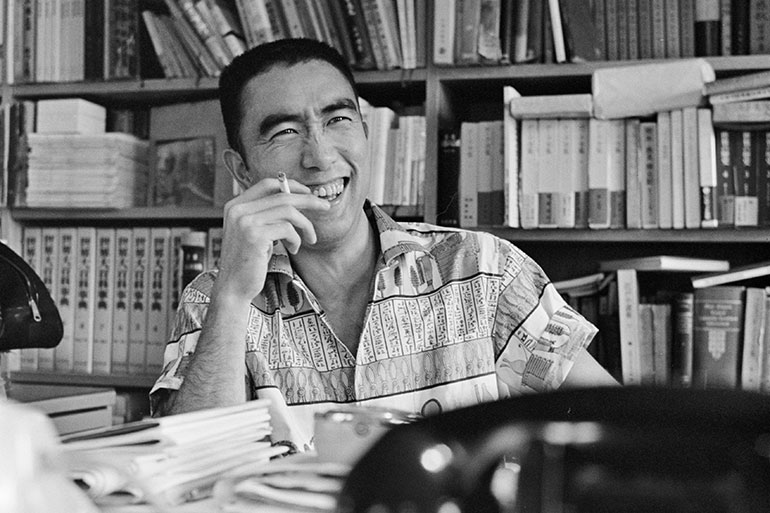

ぼくは、フルトヴェングラーに傾倒していた無類の音楽好きの政治学者、丸山眞男の言葉を思い出す。音楽評論家の吉田秀和と1959年6月に対談したときのものだ。

「フルトヴェングラーについていえば、むろん彼ほどの人ならどこへ行っても最高の待遇で迎えられると思うんです。ところが、大多数のドイツ人は、どんなひどい政治的状況であろうと、そう簡単に亡命できない。そういうドイツ人とどこまでも共同の運命を担おうという考え方――これは「共同体体験」という彼の音楽観と関連しています。さらにですね、自分が行ってしまったら、そのあとの真空を誰が埋めるか、その埋め方によっては、狭い意味ではドイツの音楽界に、広い意味ではドイツの公衆に、非常に多くの災厄が及ぶ、そういうことに対する非常な配慮があったと思うんです。じっさいに、この本(クルト・リース著『フルトヴェングラー』)によれば、彼は多くのユダヤ人や、個人的に彼に頼ってきた人たちを献身的に助けていますね、そういう人たちにとっては、フルトヴェングラーはナチの手から弱い者を守るために立ちはだかった大きな翼であったわけです。ところが、その蔭に弱い人たちをかくまってやれる翼というものは、それが大きいだけに不可避的にナチとの接触を深め、そこからナチへの妥協を彼に強いたのじゃないか、そう考えると、ぼくはフルトヴェングラーに非常に悲劇的なものを感じますね。」

これはフルトヴェングラーについて述べられた言葉で、ベルリン・フィルについてのものではない。しかし、楽団員のひとりひとりが意識していたか、いなかったかにかかわらず、上記の言葉の持つ構造はベルリン・フィルにもあったのではないだろうか。ベリルン・フィルが存在しなくなった当時の社会がもしあったとすれば、窓を閉した家族だけの本音の密室の中で、人々は内面的にどのように解放されればよかったのか。

1933年から45年のベルリン・フィルについて、エンリケ・サンチェス=ランチ監督は良否の判断を下してはいない。そこには、証言とフィルムと音楽があるだけである。

しかし、戦争が終わり、敗戦国民となったドイツ人たちは、戦後再開されたベルリン・フィルの演奏会に、貧しい身なりながらも安心した表情で帰ってきた。その最初の演目は、戦争中禁止されていたフランスのロマン派ベルリオーズであった。

政治的に無関心でなにもしない。すると、政治はそのような層を喜んで取り込んでいくのではないか。丸山が生涯を通じて一貫して問い続けてきた言葉も当然ながら思い出した。今がまさにそういう時代なのではないか。